カテゴリ:校長室から

下校前の会話から

下校時間に、昇降口前を通った際、3年生の女子生徒が数人帰るところでした。

「私たちは、ちゃんと授業を受けて、授業中も寝ずに頑張ってます!毎日塾で11時半まで勉強しています!」と言って、元気に下校していく姿がありました。

もうすぐ2月に入ります。都内私立高校の一般入試が10日を中心に始まります。そして都立の第一次・前期の学力検査日が21日になります。いよいよ目前に迫ってきました。

今年の3年生は、3学期に入ってからも大きく体調を崩す生徒が少なく、元気に登校して、毎日しっかりと生活している様子が見られます。

おそらく、多くの生徒は、受験勉強で毎日遅くまで頑張っているのだと思います。それでも、生活リズムを整え、毎日しっかり登校している生徒がたくさんいることは、とても嬉しく思います。

入試本番を前にして、緊張している生徒も多いことでしょう。過度の緊張は自分の実力を発揮できなくさせることにつながりますが、適度な緊張はベストなパフォーマンスを発揮させるものです.一流のスポーツ選手などは、適度な緊張感が保てるよう、試合直前の過ごし方などを工夫しています。

この時期、学習の追い込みで最後まであきらめず努力することはとても大切なことです。反面、自分を追い込み過ぎて、体調を壊したり、緊張しすぎたりすることもあまりよくありません。

儒教の四書五経という書物の1つに、「中庸」という書物があります。

極端に走らず、バランスのとれた生き方を大切にすべきということを述べている本なのですが、儒教の大切な書物として位置づけられるほど、「中庸」という考え方は古来から大切にされてきました。「節度」や「節制」という言葉をきくと、自分の欲を抑え、質素に生活することのイメージが強くなりがちですが、バランスのとれた生活を送ることこそが節度ある生活と言えるでしょう。

明日で1月が終わります。1月31日を終えると、3年生の登校日数は21日です。

あと21回しか3年生に会えないと思うと寂しい気持ちになりますが、まずは自分のベストを尽くせるよう、体調管理に気をつけてしっかり頑張ってほしいと思います。

AKA合同研修会

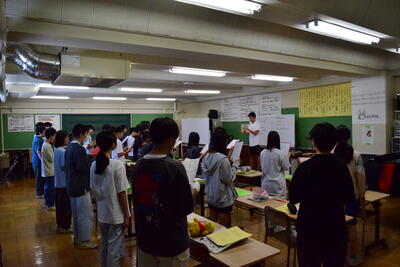

AKA合同研修会で天沼小学校を訪問しました。

今年度の小中一貫教育の活動の締めくくりとなる研修会でした。

天沼小学校の5時間目の授業を参観し、その後分科会に分かれて、小中の先生方で研修を深めました。

小学校の先生方の工夫された丁寧な指導から、中学校は学ぶことが多く、有意義な時間となりました。各小学校で学んできたことを、中学校でさらに伸ばし、発展させていけるようにしていきたいと思います。

天沼小学校は新校舎になって10年ほど経っていますが、広々とした構造や、オープンに配置された教室など、いろいろと考えられた校舎になっていて、大変驚きました。

4階の教室から見える多摩の山々や、屋上からは新宿のビル群がとても綺麗に見えました。

他区の学校を訪問して

昨日は研修のため、渋谷区のある学校を訪問しました。

渋谷区はICT活用に力を入れているため、素晴らしい環境が整っていることが、一見して分かり、すごいなと思いました。

それとは別に昨日思ったこととしては、校舎の築年数がおそらく天沼中をあまり変わらない。もしかするともう少し古いかもしれない校舎でした。詳しくはわかりませんが、天沼中と同じように、改築等の話があってもおかしくないと感じました。

おそらく様々な年代の方々がその校舎で学んだのだろうと思うと、廊下にある水道や、体育館の水銀灯の明るさなど、世代を超えて共有するものがあるのだろうなと思いました。

公立中学校という場所は、その地域で育つその年におおよそ13歳から15歳を迎える子どもたちが、共に時間を共有し、一緒に学び合うところが、一番大切なところではないかと思います。各教科の授業を学ぶだけではなく、行事や生徒会活動などの自治活動などを通して、よりよい学校生活を送るために話し合ったり、力を合わせて行事を成功させようと頑張るところなどは、学校でないとなかなか味わえないものです。

こうやって学校で教科を通して伸ばしていく学力だけではなく、人との関わりの中で培っていく力は、社会人となって何か仕事でプロジェクトを達成しようとする時などに必ず役立っていく力だと思います。

世代を超えてその地域で育った人をつなげる場所が学校だと思うと、これから始まる天沼中学校の校舎改築に向けて、世代を超えてつながれる学校でありたいと改めて思いました。

創作の授業

2年生の音楽の授業では、WEBアプリを用いて創作を行っています。

今日はそのクラス発表の授業ということで、参観しました。

川柳や俳句といった、17文字に対して、言葉の抑揚やイメージなどを工夫して、旋律をつけてきました。

同じ俳句や川柳をつかって旋律を作っているのに、作り手によって全く違う旋律ができあがっているところに、驚きながら聞いている生徒の様子がありました。

音楽を創作する楽しさに触れることができた1時間だったように思います。

2年生は体調不良者が多くなってきました。感染症の流行期に加え、報道ではスギの花粉症の発症も見られるようになっていると報じられていました。体調管理に気をつけてしっかりと過ごしていきましょう。

すぎなみ朝ベジごはんコンテスト

家庭科の課題として応募したすぎなみ朝ベジごはんコンテストに、天沼中から1名入賞しました。1月26日(日)に表彰式が行われ、会場に献立の写真が展示されていました。鳥インフルエンザの流行や、米の価格高騰、キャベツなどの葉物野菜の高騰に加え、農家、酪農家の高齢化など日本の食を取り巻く環境は厳しさが増すばかりです。こういった取組を通して、私たちの「食」というものについて、しっかりかんがえていきたいと思いました。

ウインターコンサート

1月25日(土)杉並公会堂でウインターコンサートが開催されました。

本校の吹奏楽部も少人数の編成で参加しました。

息の合ったトランペットの演奏など、聞かせどころもたくさんありました。

ヒット曲のメドレーだったので、会場で演奏を聴いている方にとっても、なじみのある曲が多く、聞きやすかったように思います。

他校の演奏を聴く機会というのはあまり多くないので、他校の演奏から学ぶことも多かったのではないでしょうか。

学校支援本部の活動

天沼中学校の学校支援本部が主催していただいている、天沼倶楽部(自習教室)が明日10時から12時まで実施されます。もし、気分を変えて学習してみようと思っている生徒の皆さんは、ぜひ天沼倶楽部に来てみませんか。

昇降口を入って西側の1年生の下駄箱の近くに支援本部の掲示板があります。

天沼倶楽部の日程や漢字検定の注意事項など掲載されています。

本校では、学校支援本部に様々な教育活動の支援をお願いしています。

伝統文化体験学習の華道や茶道、箏や三味線の先生方のコーディネート、防災教育のレスキュー隊訓練の準備、漢字検定や英語検定の実施、言霊の検定員など、本校の特色ある教育活動の多くは、支援本部の協力があって実施できている活動です。

長年、本校の支援本部に携わっていただいている方が多くいらっしゃり、安定した活動ができている反面、新たに協力していただける方が、なかなか見つからなくなっているという課題もお聞きしています。

天沼中の卒業生、その保護者の方や、地域にお住まいの方で支援本部の活動にご協力いただける方は、お気軽に学校までお声かけください。

ぜひ天沼中学校の活動にお力添えをいただけるとありがたいです。

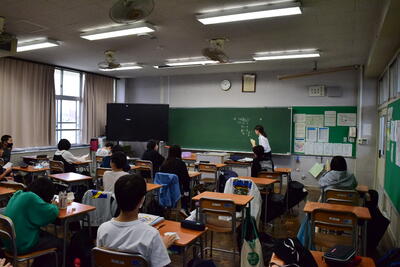

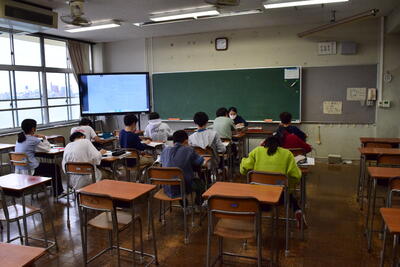

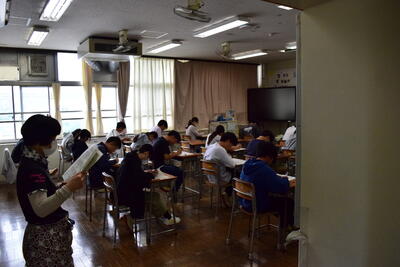

私立推薦試験日の一コマ

5校時の道徳の授業に軽くおじゃましました。

試験で休んでいる生徒が多い学級では、教室が広く見えるほど、生徒が少ない日でした。これから何日かそういう日があるのだと思うと、少し寂しく感じます。

そんな中でも、出席していた生徒はしっかりと授業を受けていました。

あっという間に1月も後半です。3年生の登校日数は残り40日を過ぎました。時が過ぎる早さに驚かされます。

感染症が流行しているという話が聞かれますが、体調不良で欠席する生徒が出ているものの、本校では感染症の流行にはなっておらず、このまま3年生の都立入試、2年生のスキー移動教室まで皆健康に過ごせればと祈っております。

春の足音

フェニックス杉並に植わっているサクラが芽吹き始めました。

昨日は大寒で、1年で一番寒い時期とされていますが、確実に春は近づいているんだなと感じる瞬間でした。

ここのところ、年度末のまとめの時期にさしかかり、暗い中出勤・退勤を繰り返していたため、もうすぐ近くまで春が迫ってきていることを忘れてしまっていた自分に気づかされました。

何かに追われていたり、忙しくしていたりすると、心には余裕がなくなります。余裕がなくなると、周囲のちょっとした変化やミスを気づけなくなります。どんなに忙しい時でも、心にゆとりをもつことは大切だと改めて思いました。

3年生はこれから入試本番を迎える生徒が多くなります。目標に向かって一生懸命頑張ることは大切なことですが、ちょっとした息抜きを大切にして、心のゆとりを保って、平常心で本番を迎えてられるようにしてほしいと思います。

春はもうすぐやってきます。素晴らしい未来を信じていきましょう。

天中の良さ

今日は生徒朝会でした。ここのところ、体育館で整列するまでに時間がかかったり、教員が前に立って生徒に指示を出さないと静かに並べないなどの課題がありました。

「自律」という本校の教育目標を実現していくためにも、自分たちで考え、判断し行動していくことの大切さについて、何度か話をしてきました。また、「自由」であることと「好き勝手」であることは異なり、真の自由な存在であるためには、「自律」した人であることが必要だということについても話をしてきました。

そんな中で今日の生徒朝会では、時間通りに整列が終わり生徒会の号令で時間通り朝会がスタートすることができました。遅れて体育館に入ってくる生徒もいましたが、朝会の進行を邪魔しないように配慮して入って来る様子もみられ、自分自身を律することを大事にしようとする天中生の良さが見られたことを、とても嬉しく思いました。

生活指導主任から、校庭に落ちていたガムのゴミを教員に教えてくれたことがあったという報告もありました。ちょっとした変化や変わったことなど、気づいたことを教えてくれることで、生徒と教員が共によりよい学校にしようとする雰囲気が生まれ、風通しのよい学校になっていくことができます。こういった教師に気づいたことが言える関係性をこれからも大切にしたいと思います。

1校時の学級活動の時間では、1年生が学年レクリエーションを実施しました。本来は12月末に学年委員が中心となって企画していたものですが、欠席生徒が多くなっていたこともあり、今日に延期したものでした。学年委員の頑張りに応えるように、1年生の皆も楽しそうに参加している様子がありました。こういった企画を成功させていくことも、本校の教育目標である「自主」「自律」「共生」の実現につながります。大切にしていきたい活動の一つです。

3年生のひとコマ

3年生はすでに入試が始まっている生徒もいますが、来週から私立推薦試験、都立推薦試験と、いよいよ受験シーズン本番に突入します。

そんな中でも、体調管理を気をつけて遅刻せずに登校し、しっかりと授業を受ける3年生の姿があります。これまでと変わらない日々を過ごしている3年生の姿を、後輩もぜひ見習ってほしい姿です。

受験は人生の選択につながるとても大きな関門です。不安な気持ちになっている生徒も多いことでしょう。そういう場面で自分の実力をしっかり発揮するためにカギとなるのは平常心だと思います。なかなかそういう気持ちになれないかもしれませんが、これまでと変わらぬ毎日を大切にして、なるべく気持ちを整えることが大切だと思います。3年間一緒に過ごしてきた仲間とともにこの大切な時期を乗り越えてほしいと思います。

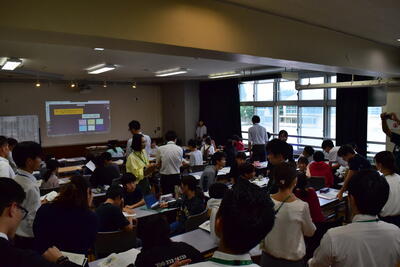

小学生との交流授業がありました。

本校の体育館に沓掛小学校、天沼小学校の6年生の児童が集まり、中学1年生と百人一首を行って交流を深めました。

その後生徒会企画の「小中連携~ミライ~」を行い、グループで小中学生が一緒に中学校生活などについて、テーマを基に話し合いました。

小学生が帰った後、体育館の片付けを1年生が協力して行う姿がありました。

自ら進んで畳を運んだり、パイプ椅子や机を片付けたりする姿が見られて、とてもすがすがしい気持ちになりました。

今日集まった6年生の中には、4月から天沼中で一緒に過ごせない児童もいるのは残念ですが、地域で共に育つ生徒として、今後もつながりをもつ機会を何かつくっていけないか考えたいと思いました。そして、4月から共に天沼中で生活する児童の皆さんには、一緒に天沼中での生活を楽しんでいけるように、共に創っていきましょう。4月から会えることを楽しみにしています。

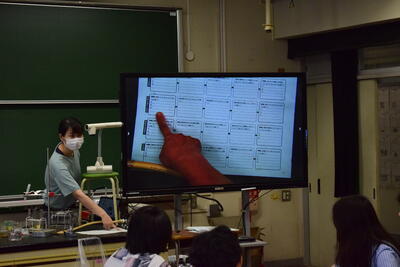

音楽の授業から

若手育成研修の一環で、音楽の研究授業を行いました。

3年生の鑑賞の授業で、能を題材に授業を行いました。

日本の伝統芸能であり、大切に守られてきている総合芸術なのに、鑑賞する機会がないもののようで、さまざまな説明を受けて、初めて知ったことも多かったようでした。

杉並区には、杉並能楽堂があるなど、能楽堂を調べると都内にかなりの能舞台があり、身近なところで演じられている芸能であることに驚かされます。

天沼中では、日本の伝統文化体験学習を音楽の時間に以外にも取り組んでいます。日本の文化を知るきっかけとなり、日本文化の良さを感じてほしいとおもっています。

常任委員会がありました

昨日は、3学期初めての常任委員会がありました。

各委員会で活動の反省や、これからの活動内容について、提案や検討が行われました。

天沼中学校の常任委員会では、生徒の自治活動として生徒が考えたことを実現できるように教員がフォローするようにしています。

今年度の取組としても、「図書委員会の当番活動を忘れてしまう人が出るので、担当の組み合わせを変更した。」、「規律委員会では昼休みの校庭開放のボールの使い方が悪いので、注意した回数を記録するようにした。」、「整備委員会では、教室のゴミが散乱しないようにゴミ箱を設置した。」、「保健委員会では、感染症予防を呼びかけるための動画を制作して流した。」等、生徒の発案で学校生活をよりよくしていくための改善に取り組んでいます。委員会自体の活動の改善もあれば、全校生徒のために企画していく活動もあります。今年1年だけでも様々な新たな取組が行われており、活発に委員会が活動していることは、天沼中の大きな財産といえます。

天沼中の教育目標である、「自主・自律・共生」を実現していく活動ともいえますので、今後も生徒の自主的な活動である、生徒会活動を充実させていきたいと思います。

英語村が開催されました。

天沼中学校区地域教育推進協議会主催で、こども英語村が開催されました。

沓掛小学校、天沼小学校の低学年児童の希望者と、日本在住の外国人の方とゲームなどを通して、交流を深めるイベントを行いました。

天沼中の生徒もボランティアで参加し、スタッフのサポートとして大活躍していました。

楽しそうな表情で帰って行く小学生の表情が印象的でした。

これからも地域の方と協力しながら、中学生と小学生や地域の方と関わりを深める場と創っていきたいと思います。

3校合同CS会議

本日は天沼中学校を会場に3校(沓掛小学校・天沼小学校・天沼中学校)の学校運営協議会委員の方々の合同会議を行いました。

テーマは、「あなたの考えるミライの中学校~地域に開かれた学校づくりへの想いを語りませんか~」

として、グループに分かれてこれから始まる天沼中学校の改築に向けた思いを話し合い、発表しました。

これだけの人が集まると、様々な視点からたくさんのアイデアが出てきました。これから改築にあたっては、費用や土地の使用条件等様々な制約があり、実現できない部分も多くあるとは思いますが、地域の中学校として子どもからお年寄りまで集える学校になっていければと思います。

来年度から改築に向けた検討委員会が発足し具体的な検討に入ります。

お知らせできることについては、HP等でもお知らせしていきたいと思います。

手書きVSタイピング

12月にネットニュースに興味深い記事がありました。

『「手書き vs. タイピング」 どっちが脳を活性化する? 36人の脳波を記録 ノルウェーチームが検証』

という記事でした。

記事を読むと、手書きの方がタイピングよりも脳の多くの領域が活性化し、明らかに脳を使っているのは、手書きの方だということです。

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2412/13/news066.html

最近1人一台タブレット端末が導入され、タブレット端末とどう付き合っていくのかという部分について、さまざまな議論がされているところです。ICT機器の利点というのもたくさんあります。しかし、ICT機器を使うことで、伸ばせない能力もあるだろうとも言われてきました。

最近では、学習用に貸与しているタブレット端末で家でゲームをしたり、動画を視聴したりして、家庭学習でちゃんと活用できていない生徒が多くいるという話も聞きます。

ご紹介した記事は、これまでの私たち実感と大きな違いはないと感じます。「漢字は読めるけど書けなくなった」などという会話が大人同士の中でもよくされているのではないでしょうか。昭和に生まれ育った私は、「漢字や英単語は最低でも10回はゆっくり書かないと覚えない」などと教えられ、漢字や英単語の書き取りの宿題などが出された記憶があります。PCやスマートフォンを使って文字を打つことが多くなり、筆記具を用いて書く機会が減ると、昔は書けた漢字や英単語のスペルが思い出せない場面がしばしばあります。書かないと忘れてしまうという実感は多くの大人が感じていることではないでしょうか。

そうすると、筆記具を用いて書いて学習するということは、身につけていくという部分においては、欠かせないものではないかと思います。

「学習内容を身につける」という視点においては、努力をしなければならないところは、省けないのだなと改めて思った記事でした。

書くことの大切さも忘れないようにしていきたいと思います。

3学期始業式

3学期始業式を挙行いたしました。

区内の中学校の様子では、欠席生徒が多くなっているという話がありましたが、

幸いにも本校は欠席生徒があまりいなかったため、体育館で全校生徒集まって対面で実施することができました。

2週間ぶりに元気そうな生徒の姿を見ることができて、とても安心しました。

始業式では、

・今年は乙巳(きのとみ)の年。干支は本来十二支のことを指すのではなく、十二支と十干が合わさって60年で一巡するように名前が決まっていること。そして、乙には紆余曲折しながらも進む、しなやかに伸びる草木を表し、巳には脱皮しながら成長する再生と変化のイメージをもっていること。変化の激しい世の中で紆余曲折ありながらも、新たな自分を創りながら成長していく、そんな乙巳を象徴する1年にしてほしいこと。

・年末に中学生が刺殺されるという痛ましい事件があった。こういう事件からどう身を守るのかということは難しいことではあるが、事件や事故に巻き込まれないように注意して生活し、命を大切にしてほしいこと

・命という漢字が入った言葉に、宿命、運命、使命、天命といった言葉があるが、自分の生まれもった変えられないものが宿命であり、自分の命をどう使うのかが使命であり、命をどう運んでいきたいのか、どんな人生を送ろうとするのかが運命であり、天から与えられた役割が天命であると考えられる。なかなか思い通りにいくことは少ないけれども、運命は変えられないのではなく、どうありたいかという自分の使命をもって取り組んでいくことで、運命は切り開かれていくものではないか。受験期を迎えた3年生はまさに自分の使命をもって進路選択に臨み、運命を切り開いてほしいこと

・3学期はあっという間に過ぎていく。3年生とも会える日は48日しかない。1年間の締めくくりの学期として、1日1日を大切に過ごしてほしい

と大きく4つのことについて話をしました。

3年生と天沼中学校で共に過ごせる日がどんどん少なくなってきています。かけがえのない大切な仲間を思い、卒業に向けて1日を大切に過ごしてほしいと思っています。

明日は始業式です。

穏やかな晴天が続いた年明けでした。

昨日はひさしぶりの本降りの雨で、植え込みの植物にとっては、恵みの雨になったようです。

インフルエンザが各地で流行し、猛威を振るっているという報道があります。

生徒の皆さんは、健康に冬休みを過ごすことができたでしょうか。

明日から3学期がスタートします。生徒の皆さんに会えることを嬉しく思います。

3学期の授業日数は、1・2年生は52日、3年生は48日です。

あっという間に過ぎていく3学期になると思います。

3年生にとっては、高校入試本番が近づいていますが、お互いに励まし合いながら、自分が望む進路に進んでいけるように、頑張っていきましょう。

まずは明日、皆さんの元気な姿が見られることを願っています。

2学期が終わりました。

令和6年度の2学期が終了しました。

本日の終業式は感染予防のため放送で行いました。予定より早い下校となりました。

元気に下校する生徒の姿を見ると、また年明けに同じように明るく登校する姿が見られることを祈っています。

事故や病気に気をつけて、充実した2週間を過ごしてほしいと思います。

保護者の皆様、地域の皆様、様々な場面でお力添えをいただき、誠にありがとうございました。よい年をお過ごしください。令和7年も天沼中学校をよろしくお願いいたします。

明日は終業式

明日は終業式です。2学期最後の授業日となりました。

3年生の保健体育では、校庭でサッカーをしていたり

2年生の家庭科の授業では、調理実習で豚汁を作っていたり

3年生の音楽の授業では、合唱の練習をしていたり

体育館では、各学年が2学期を振り返る学年集会を行っていたり

給食後は大掃除をして、校舎の様々なところを皆で分担して綺麗にしたりしていました。

12月は寒い日が多かったですが、晴れの日も多く穏やかな日が多かったように思います。

明日はいよいよ2学期最後の登校日です。

本当は全校生徒が集まって終業式を行いたいと考えておりましたが、1、2年生でインフルエンザの感染が広がってきており、放送での終業式を行うことにしました。

放送となり残念ではありますが、明日は登校できる生徒全員が、無事に時間通り登校できることを祈っています。

カウンターが1万を超えました

先週土曜日にこのHPのカウンターが1万を超えました。

2学期から本格的にこのHPに移行し、およそ4ヶ月で1万回の閲覧があったということになります。

おおよそ平日1日あたり100回は閲覧されている計算になります。

日常のちょっとしたことを発信する形をとらせていただいていますが、各種お便り等も併せて天沼中学校のことについて知っていただければと思います。

各学年3クラスずつの小規模な中学校ですが、通っている生徒たちは、とても真面目で一生懸命頑張っています。そんな生徒の様子の片隅がご紹介できればと思い、全職員でこのHPを運営しています。

2学期も残すところあと少しとなりましたが、引き続きこのHPをご覧くださいますようお願いいたします。

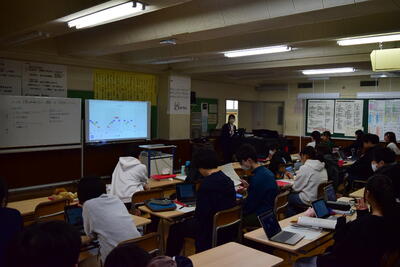

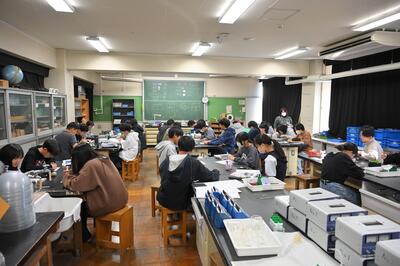

土曜授業公開

本日は土曜授業公開でした。1校時は通常の授業公開でした。2年A組の理科の授業では、電気回路の回路図の書き方について、理科室で学習していました。

2年B組の音楽の授業では、音楽室でwebアプリを用いて、創作の授業に取り組んでいました。どんな旋律が生まれるのか楽しみです。

3年生の授業は、社会科、数学科で、真剣に取り組んでいる生徒も多くいましたが、集中できない様子の生徒もちらほら見られたのは残念でした。

2・3校時は言霊朗読鑑賞・発表会でした。ご指導いただいていた鈴木KE企画カンパニーさんの役者さんによる朗読劇の鑑賞や、言霊100選の朗読の発表会、生徒による朗読劇の鑑賞会を行いました。とても上手に朗読する生徒もおり、生徒の隠れた才能が見ることができました。最後にフリーアナウンサーの谷原博子さんから、講評をいただきました。

放課後はレスキュー隊の訓練でCS委員も兼任されている守真弓さんを講師にパッククッキングの実習を行いました。災害時に限られた資材を使って食材を調理する技術は被災によるストレスを軽減するためにも重要な技術です。レスキュー隊で学んだことを大人になっても忘れずに生かしてほしいと思います。3年生のレスキュー隊員が多く参加してくれたことは、とても嬉しいことでした。

盛りだくさんの土曜授業公開となりましたが、多くの保護者の方、地域の方にご来校いただきありがとうございました。

委員会活動

本日の昼休み、図書委員会企画のおはなし会がありました。

図書委員会が準備をし、室内は飾り付けを行い、参加者には手製のしおりを配るなど、力の入った企画となっていました。

規律委員会では、昼休みのボールの使い方についてなかなか委員の注意をきいてくれないことから、注意した記録をとるようにすることにして、自分たちでアイデアを出して、昼休みのルールを自発的に守れるようにしています。

給食委員会では、先日給食調理員さんにインタビューを行って、どんな方が日々の給食を作っていただいてるのか、全校に伝えようと準備をしています。

保健委員会では、先日ご紹介したとおり、感染症予防のV動画を作成して注意喚起を行っています。

こういった生徒会の活動は、担当する教員の声かけや指導がありますが、基本的には生徒の発案で生徒が主体となって取り組んでいる活動です。

このように自主的に企画を提案し、活動する委員会が多いのも天沼中の好いところの一つではないかと思います。

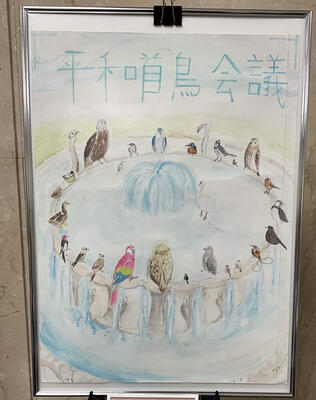

卒業制作

本日の6校時3年生の教室をのぞくと卒業制作の作業を行っていました。

2学期も残すところ登校日は5日となりました。

3学期は50日程度しか登校する日はありません。入学試験その他で実際の登校する日はもっと少なくなります。卒業という2文字が3年生にとっては、日に日に近づいてきていることを実感します。

今年の3年生担当教員には、美術科がいるため卒業制作を行うことになりました。

どんな作品ができあがるのか、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。

どうやら鳥を描いて、切り抜いているようですが、果たしてどう使われるのでしょうか。3年生のどんな思いが込められた作品になっていくのか、注目です。

12月学校運営協議会

12月の学校運営協議会が開催されました。

杉並区立学校は、全ての学校がCS(コミュニティスクール)となっており、学校運営協議会が設置されています。地域の方や現役の保護者、学識経験者などで構成されており、学校の運営について意見や助言をしたり、施設や人事についての意見を教育委員会に伝えたりしています。

本日の学校運営協議会には、静岡県の函南市(かんなみし)の指導主事の方が傍聴に訪れ、本校の会議の様子を見学されていきました。

1月に開催される3校合同CS会議についてや学校関係者評価について話し合いが行われました。

出張音楽教室

杉並公会堂を本拠地として活動している日本フィルハーモニー交響楽団から、弦楽四重奏の出張音楽教室が開催されました。

曲目は

①アイネ・クライネ・ナハトムジーク

~楽器紹介~

②協奏曲「四季」より「春」第1楽章、「冬」第2楽章

③弦楽四重奏第77番「皇帝」より第2楽章

④君をのせて(天空の城『ラピュタ』より)

⑤リトルマーメイドメドレー

⑥天沼中学校校歌

Enc.情熱大陸

生の楽器の響き、プロの演奏者のテクニックに魅了されて、あっという間の50分でした。

区内の学校でも人気の出張音楽教室のようで、終演後すぐに次の学校に向かわれていきました。

録音ではない、生のいい音を聞くということはとても貴重な経験でした。

今日は弦楽四重奏でしたが、金管八重奏、木管八重奏、オーケストラなど様々な演奏形態があります。そのどの形態も様々特色があって素晴らしいものです。

天沼中は杉並公会堂が学区内にあります。興味をもった人は、ぜひ様々演奏会にいってみましょう。

日本フィルハーモニー交響楽団の皆様、貴重な機会をいただきありがとうございました。

生徒朝会にて

本日は生徒朝会でした。

生徒会役員や各委員会からの全校生徒への呼びかけや連絡事項

駅伝の報告会に加え

フェニックス杉並の方から、救急救命講習会のご案内がありました。

フェニックス杉並さんでは、地域の人々と一緒に救急救命講習を行っていきたいと考えていただいていて、今回は地域の中学生ということで、天沼中にお声かけをいただきました。いざという時に心肺蘇生法が使えるようにするためには、継続的に講習を受けて、技能を維持する必要があります。

希望参加ではありますが、21日(土)の午後はレスキュー隊の訓練もありますので、多くの生徒の皆さんに参加していただきたいと思います。

秋口から、学校朝会や生徒朝会を時間通りに始められるようにという呼びかけをしています。今日の生徒朝会では、生徒会役員の人を中心に、「静かにしよう」、「並べたら座ってください」などの声かけを積極的に行っている姿がありました。時間通りに始められるように意識して行動している様子が見られたのはとても良かったです。

反面、日の出が遅くなり、朝の冷え込みが厳しくなっていることもあるせいか、30分過ぎに体育館に駆け込む生徒が多くいました。体育館の中で並んでいる生徒の皆さんは、朝会が始められるよう準備ができているのに、遅れて駆け込んでくる人たちの足音が響いてしまい、その生徒たちが並び終えるのを待たなければならなくなり、結果として遅れてスタートすることになりました。遅れて駆け込んでくる生徒が一斉に入ってくるならば、そこまで遅れなかったのですが、一人入り、二人入りとばらばらと駆け込む形となったので、待ち時間が長くなりました。慌てて駆け込むという行動は、「遅れを取り戻さなきゃ」という気持ちの表れではありますが、遅れて登校すると全体が止まることがあるというところまで、想像力を働かせてほしいところでした。

朝起きるのがつらい時期ではありますが、ゆとりをもった行動ができるよう、時間に気をつけて行動していきましょう。

旧若杉小跡地の本格活用に関するワークショップ

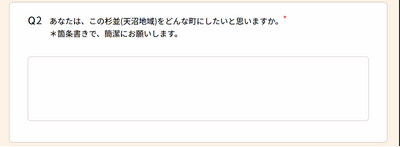

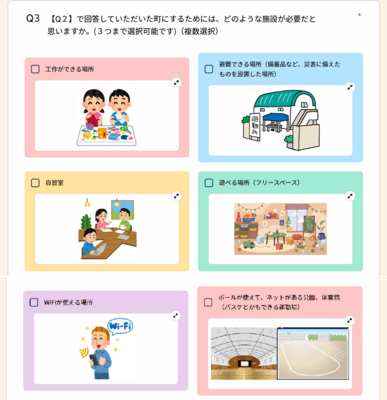

15日(月)旧若杉小跡地の本格活用に関するワークショップが旧若杉小体育館で行われ、本校の生徒会役員の2年生が、本校生徒から集めたアンケートを基にした活用方法に関するプレゼンを行いました。

その後ワークショップのグループ内での意見交換にも参加しました。

杉並区からの提案で本校の中学生にこういう機会を与えていただくことができました。旧若杉小跡地に新たな施設等が設置され本格的に使えるようになる頃に、彼らは成人、社会人として社会の中心を担っていく存在となります。実際に多く利用することになるであろう世代である、中学生の意見を提案する機会をいただけたことは、生徒にとっても住民参加型の地方自治というものを考える大きなきっかけとなったことと思います。

生徒会役員の皆さんアンケート作成から発表まで、ありがとうございました。

天沼児童館で餅つきがありました。

14日(土)天沼児童館で餅つきがありました。天沼の町会の方を中心に地域の方や学童クラブのボランティアの方々が協力して開催していました。小さな子どもから、小学生まで大勢の親子連れで賑わっていました。

けん玉名人のショータイムもあり、難易度の高い技の数々に、会場は大盛り上がりでした。

コロナ禍でこういった催しの多くが中止になっていましたが、あちこちで復活できていることはとても嬉しいことだと思います。

家庭で餅をつくことが少なくなっきている現在では、地域の方々がこのような伝統文化を大切にし、地域で子どもたちが文化に触れる体験をしていただけることは、とても有り難いことだと思っています。

保健委員会が感染症予防をよびかける動画を制作しました。

12月に入り、一気に寒さが増してきました。

朝起きるのがつらい季節になったせいか、朝時間ぎりぎりに登校する生徒が多くなってきました。3年生は受験に向けて、家庭学習も本格化してきているようで、就寝時間が遅くなりがちのようです。

感染症が流行する時期に入ったということもあり、保健委員会が感染症予防を呼びかける動画を制作しました。

教員用PCや生徒用タブレットで動画を編集するのは十分なスペックがあるわけではないため、様々な苦労があるのですが、その苦労を感じさせない出来映えで完成いたしました。

地域の皆様にもご覧いただきたいと思い、ぼかしを入れ、画質を落としてHPでも公開させていただきます。

(保護者の皆様には、tetoruにてぼかしなし高画質の動画のリンクを配信いたしました。そちらからご覧ください。)

通学路の安全を考える

本日出張帰りに天沼中近くの五叉路のところに、上の写真のような防犯カメラを見つけました。これまで何度も通っているのに、全然気づいていませんでした。

日頃、ぼーっと何も考えずに歩いているんだなと少々反省しました。

昨日、地域教育推進協議会の事務局会議があり、その取組の1つである、日大二中の生徒を対象にした通学路についての危険な場所等の調査についての結果について、報告がありました。

その中で、天沼中の周辺にも暗くて危険な場所という指摘が何点かあがっており、確かに冬場などの日没が早い時期だと、かなり危険に思える場所があると改めて振り返ることができました。

本日上記のような防犯カメラを見つけ、杉並区の取組として通学路に防犯カメラの設置を推進しいてるそうで、区内の様々な場所に設置されているとのことです。天沼中の学区域にどの程度設置されているのか調べ切れていませんが、そこまで多くの場所に設置できている訳ではなさそうです。

先日山形の小学生が外国人につきまとわれて撮影されている動画が拡散し、物議を醸し出したというニュースがありました。小学生や中学生が一人で歩いて登校できる環境を日本では当たり前に思ってしまうところがありますが、そういった国の方が少ないと聞きます。日本でも登下校中に行方不明になってしまったという事件が過去にいくつも発生していることを考えると、安全に登下校できる環境を守っていかなければならないと感じます。

天沼中学校区地域教育推進協議会では、通学路の危険箇所について情報を集めており、これから地域全体で通学路の安全を高めるために必要な取組について関係機関と連携しながら進めていきたいと考えているそうです。地域の皆様にも様々なご協力をいただきながら、通学路の安全を守っていけるように考えていきたいと思います。

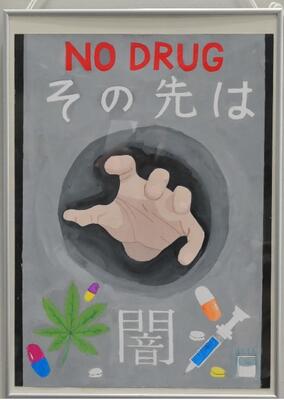

平和のためのポスターコンクール表彰式

平和のためのポスターコンクール表彰式が区役所で開催されました。

本校からは、1名入賞いたしました。各校の素晴らしい作品がたくさん展示されていました。

平和というものをどのように考え、人類がどうあるべきかを考え直し、見つめ直すきっかけの一つになるのではないでしょうか。

第二次世界大戦後、核保有国が非核保有国に直接侵攻するという初めての事態に遭遇しています。海に隔てられてるとはいえ、核保有国に囲まれている日本という国に住む私たちが、未来に希望を見出すことができるように、しっかりと平和を実現していく気持ちを大切にしていきたいと思います。

平和のためのポスターコンクール入賞作品は、13日(金)まで区役所2階の区民ギャラリーで展示されています。

次の週には、薬物乱用防止ポスターが展示されていますので、区役所にお越しの際はぜひ2階の区民ギャラリーでご覧ください。

授業訪問(1年技術)

1年生の技術の時間を訪問しました。各自がものづくりの題材で、作業を進めています。折りたたみ椅子を製作していますが、穴開けや釘打ちなど、木材加工の基本的な技能が含まれています。

釘打ちをしていた女子生徒の様子を見ていると、しっかりと玄翁の面の使い分けができていて、素晴らしかったです。使用している釘は真鍮釘で、頭がきのこのかさのように曲線のため、打っている途中で曲げやすい釘なのですが、しっかりと打ち込んでいました。

私の新規採用時代は、各家庭に両刃のこぎりは普通にあり、小学校の図画工作の授業以外にも、家で木材を切って何か作った経験がある生徒は半数程度はいました。最近では、のこぎりがない家庭の方がほとんどになり、DIYがブームになっているとはいえ、大多数の生徒は、のこぎりを使った経験が乏しく、まっすぐのこぎりを挽ける生徒はほとんどみられなくなりました。

中学校の授業の中で、ものづくりを行うことはとても貴重な体験になっているのではないかと感じます。手作業の良さ、手作りの良さを味わってほしいと思います。

3年生の卒業面接を行っています。

三者面談期間は残すところあと1日となりました。

ご多用のところ、学校までお越しいただき、誠にありがとうございます。

3年生に限らず、天沼中の保護者の方は、ご両親そろって面談にお越しいただける割合が高いような気がします。日頃からご家庭において、生徒の様子について高く関心をもっていただけているのだと思います。保護者の皆様のご期待に応えるように、引き続き取り組んで参ります。

三者面談期間中から、12月いっぱいかけて、私と副校長の2人で3年生全員を対象にした卒業面接を行っています。

都立推薦などで面接を試験に課されている生徒への面接練習を兼ねるとともに、これまでの3年間の取り組みと自分の成長を振り返り、卒業に向けて生徒一人一人の様子を確認するために行っています。一人あたり15分と短い時間ではありますが普段あまり会話をしたことがない生徒の皆さんの話を聞くことができ、とても有意義な時間です。

私自身が教員に成り立ての頃は、もっと放課後にいろいろな話を生徒とする機会があったような気がしますが、最近はそういう時間が少なくなってしまっているような気がします。(気のせいかもしれませんが)

コロナ禍を経て、オンラインで行うコミュニケーションツールの活用が進みましたが、対面でのコミュニケーションには敵わないと改めて実感します。

面接を通して、改めて3年生のこれまでの頑張りや、人となりを知ることができました。しっかりと成長していると感じることができています。まだまだ面接は続きます。生徒の皆さんは緊張した時間で嫌々面接を受けているとは思いますが、私にとってはとても貴重な時間を過ごしています。

杉並区中学校対抗駅伝大会2024

杉並区中学校対抗駅伝大会2024が終了しました。

入賞には届きませんでしたが、男女ともに昨年度の結果を上回ることができました。

(女子13位、男子10位)

部員以外にも多くの生徒、保護者の皆様が応援にかけつけていただき、天沼中の団結力を感じることができました。

今年は3年生も多く出場し、学校全体で取り組むことができました。これを伝統として、生徒全員が一丸となって頑張る学校の雰囲気を大切にしていきましょう。

公式記録が発表になりました。

https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/bunka/sports/1007778.html

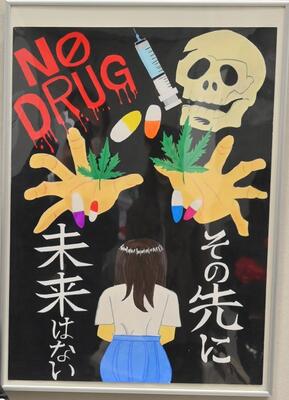

薬物乱用防止推進ポスター表彰式

12月7日(土)杉並保健所にて、薬物乱用防止推進ポスターの表彰式が開催されました。天沼中は地区会長賞、特別賞、優秀賞と3名の生徒が入賞し表彰されました。

入賞作品は、12月6日(金)から杉並保健所、12月16日(月)から杉並区役所で展示されます。近くをお越しの際は、ぜひ生徒の力作をご覧ください。

明後日は駅伝大会!

今朝、駅伝部は最後の朝練習を行いました。

本校の駅伝部は、駅伝大会に向けて活動期間を限定し、参加を希望した生徒によって練習を行っている部活動です。今年は1年から3年まで53名もの生徒が参加し、一生懸命自己ベストを更新しようと努力を重ねてきました。残念ながら、駅伝大会に出場できる選手は、男子5人、女子5人、補欠として登録できる選手はそれぞれ4人ずつの計18人しかパンフレットに名前が載りません。しかし、最後まで駅伝部の部員全員で力を合わせながら練習を積み重ねてきました。みんなで力を合わせて取り組むことができたこと、それが何よりも天沼中駅伝部の宝だと思っています。

区内の中学校には、陸上部がある学校があったり、長距離の才能がある選手がいる学校があったりと、天沼中学校よりもタイムが速い学校は多くあることでしょう。しかし、駅伝への出場を希望する選手が少なく、出場することが難しい学校が多くある中、53人の仲間とともに出場する学校はおそらく天沼中だけではないかと思います。チームの人数としては、杉並区でNO1の学校ではないでしょうか。勝負事なので、順位が大切であるという面は否定しませんが、天沼中学校として多くの生徒が気持ちを一つにして、皆で頑張ってきたというこれまでの過程が、他に変えられない価値あるものだと思います。

明後日の結果がどうなるかわかりませんが、出場した選手全員がベストを尽くし、最後までたすきをつなげて走る姿が見られることを祈っています。

YouTubeチャンネルも開設され、中継されるそうです。

以下のリンクからご覧ください。

https://www.youtube.com/live/C1iRLv2lUWU?si=jynLXQ8JH1bkSf39

保護者の方、地域の皆様の熱い声援をよろしくお願いいたします。

英語力

今の生徒は小学校から英語の授業があり、英語という言語を学んでいます。高校、大学に進学しても、英語の授業がありますので、10年間以上英語を学びます。

恥ずかしい話、私の英語力はそれだけ学んできたとは思えないほど、悲惨なものです。

高校生、大学生の頃の方がまだ対応できていたように感じます。中学生のリスニング問題を聞いていて、今よりも学生時代の方が確実に聞き取れていた実感があります。

英語に限らず、日本語についても同じだと思うのですが、言語は使い続けていないと確実に力が衰えていきます。日本語についても、本を読んだり、何かを文章に書き表したりしていなければ、しっかりと読み取れなかったり、いい文章が浮かばなくなります。AIが発達し、これから言語の垣根は下がっていくとしても、コミュニケーションの基本である、言語力は大切だと感じます。

一昨日夜、Xのポストを眺めていると、韓国で戒厳令が発令されたというニュースが流れてきました。慌てて、テレビや国内のネットニュースなどから情報を集めてみましたが、全くといっていいほど、扱っていませんでした。本当のニュースなのか?と疑いたくなるくらい、戒厳令が発令された3日の深夜から4日未明にかけて、日本国内における報道は皆無に近い状況でした。海外のメディアから流れてくるニュースでは、戒厳令が否決されたことや国会を取り囲む民衆の様子などが流れていました。4日朝では、報道がされるようになりましたが、海外メディアとのタイムラグがとても気になりました。

こういう時に、海外メディアの報道を翻訳なく読み取ることができると、多角的な情報を得ることができると改めて感じます。ツールの発達で、日本語以外の記事を翻訳してくれる機能が使えるようになってきていますが、全て翻訳できるとは限らなかったり、翻訳に一手間かかったりと、直接記事を読み取れる方が多くの情報に触れることができると実感します。人と人とのコミュニケーション力として、外国語を「話す」・「聞く」力が大切であることも間違いありませんが、外国の文章を「読む」力もこれからの時代を生きていくためには、とても重要な力です。

私自身が英語が苦手ですので、得意でない人の気持ちはとてもよく分かりますが、しっかりと英語の力を高められるように、前向きに取り組んでほしいと思います。英語を学習する大切さは、こういうちょっとしたタイミングにも感じられるくらい、グローバル化した現代社会の中では重要になっています。

北門の紅葉

北門のもみじが綺麗に色づいています。今年は各地で紅葉が遅くなっていると聞きますが、ここのところの冷え込みと晴天が続いていることから、とても綺麗に色づいています。このもみじの葉が落ちきる頃には、一段と寒さも厳しくなっており、本格的な冬の訪れとなるところだと思います。

現在学校は三者面談期間中です。3年生にとっては、進路決定につながる大きな面談になります。これから受験勉強モードになり、心の余裕がなくなっていきがちな時期になりますが、こういった季節の美しい一コマにも目を留める心の余裕をもちながら、希望する進路の実現に向けて頑張ってほしいと思います。

地元野菜デー

本日の給食は地元野菜デーということで、大根が杉並区産のものを使用した献立でした。前回はジャガイモでしたが、今回は大根ということで、各学校共通したメニューになっていることと思います。

本校から北側の上井草、下井草地区は、杉並区内でもまだ農地が多い地域で、近くに野菜が植わった畑をみることができます。これだけ住宅地が広がっている杉並区内において、給食に提供できる食材を確保することはなかなか難しいようで、地元野菜デーを増やしたいという意向を関係者はおもちのようですが、現実にはなかなか厳しいという話が聞かれます。酪農家が1万戸を切って、危機的状況にあるというニュースが流れています。給食に牛乳が出せないかもしれないという話が現実のものとなるかもしれません。私たちは当たり前に食事を食べることができていますが、日本の食を取り巻く環境は綱渡り状況にあるということを知って、毎日の食事に感謝してきたいと思います。

学校朝会にて

本日の学校朝会で、次のような話をしました。

「この土日に中東で大きなニュースが飛び込んできました。シリア情勢が大きく変化したという話が入ってきています。テレビや新聞では大きく報道されていませんが、10年以上膠着状態だったシリア内戦で、反政府勢力が第二の都市アレッポを奪還し、近くの空軍基地等も占拠し、首都ダマスカスにも近づいているとの情報です。

中東情勢は一元的な正義と悪という関係では見られないものです。シリアの政府軍を支援しているのが、ロシアとイラン、レバノンのヒズボラという組織も関係しています。ヒズボラはイスラエルと戦闘状態にあったことは知っていると思いますが、イランはパレスチナのハマスを支援しています。イスラエルとロシアは元々ロシアにユダヤ人が多く住んでいた関係もあり、比較的良好でしたが、最近は距離が開いています。

逆にシリアの反政府側を支援しているのが、トルコです。トルコは第一次世界大戦で敗戦し、大きく中東からのプレゼンスが後退してしまったのですが、ものすごく影響力をもった大国でした。ロシアがウクライナ戦争でリソースをシリアに回せなくなったことにより、今回のシリア内戦が動いた面があります。2年前にはアゼルバイジャンのナゴルノカラバフ地域での紛争にも、トルコと密接に関係するアゼルバイジャンが勝利し、中東からコーカサス一帯のトルコの影響力が増してきています。ロシアがウクライナとの戦争で力をウクライナに裂かなければならない状況下で、相対的にこれまでロシアの影響下にあった地域の影響力が下がっている現実があります。歴史的に大国であった、トルコ、ロシア、イラン(ペルシャ)の力のバランスの崩れが、こういった状況を生んでいます。ここからどのように展開していくのか、ウクライナ情勢とも絡んでいきながら大きな変化が生まれそうな状況です。シリア内戦の状況変化が様々部分と複雑に絡んでいますので、シリア政府側(反政府側)が正義OR悪という一元的な見方では、正しくものを見ることができません。

「ググる」という言葉が使われることがあるように、何か分からないことがあるとインターネットの検索サイトで検索することが多いと思います。グーグルの検索結果の上位には、広告料を払ったサイトが上位にきたり、SEO対策といって、サイトの検索にひっかかりやすくするように工夫したサイトが上位にきたり、過去10年以内に更新されているサイトでないと表示されないというフィルターがかかっています。ネットも新聞やテレビも何らかのバイアスがかかっているということを分かった上で、様々な視点から、様々な情報を得て、しっかりと判断していくことが大切です。」

一つの情報を鵜呑みにすることなく、様々な角度から情報を分析して判断していくことは、分かっているようでなかなかできません。こういった社会情勢の変化からも、しっかりと背景を理解していけるようになってほしいと思います。

その後、学校朝会では連合文化祭の英語学芸発表会に参加した生徒のスピーチがありました。平和についての難しさと考えることの大切さを生徒の皆さんには心に刻んでほしいと思います。

美術室前廊下

西校舎の美術室前には、生徒の美術の時間に制作した作品が展示されています。

保護者の皆様で、普段なかなか西校舎の美術室前までお越しいただく機会は少ないことと思います。

被服室前にも家庭科の課題が展示されています。ぜひ学校に訪れていただいた際には、様々な作品をご覧ください。

自分が中学生の頃を思い出すと、美術の時間は苦痛の時間でした。上手に絵が描けないことがコンプレックスで、上手に画ける人をとてもうらやましく感じていたことを思い出します。

美術の時間を学習したのは、中学校が最後でした。高校では音楽を選択したため、毎週のように何か絵を描いたりすることを体験することは中学時代に終わりました。

この年になって振り返ると、美術、音楽、技術の時間を必修で学ぶことができるのは、中学生までで、非常に貴重な体験をさせてもらっていたのだということを、改めて感じます。(現在、体育・家庭は高校で必修です。)

中学3年間でしか学ぶことができないことというのが多くあるものだと感じます。実技教科の時間数が以前に比べて少なくなってしまっていますが、大切にしていきたい時間だと改めて思い直しました。

名人検定合格

本日3年生の1名が言霊名人検定を合格しました。

今年度は、現在3名の合格(言霊名人2名、Kotodama名人1名)が出ており、全て3年生です。3年生がしっかりと目標をもって、言霊100選に取り組んでいることは、とても素晴らしいことだと感じます。

今年度はまだ、2年生の名人が合格していません。ぜひ2年生から合格者がでることを願っています。今の学校を引っ張る役目は2年生です。これまで多くの先輩方から受け継いできた伝統を大切にして、名文に親しみ、文化の理解を進めましょう。

道徳の授業

本校の水曜日5校時は道徳科の時間です。

各学年で道徳の授業が行われていました。

3年生の授業の様子

2年生の授業の様子

1年生の授業の様子

今週は全学年で副担任も含めたローテーション授業を行っていました。

3年生は疲れた様子の生徒も多く、集中していない生徒も見られましたが、

1、2年生はしっかりと発言し参加している様子が見られました。

道徳の時間は自分の生き方を見つめる時間です。教員としてもしっかりと生き方について考えを深められるように授業力を向上していきたいと思いますが、生徒の皆さんもしっかりと1時間1時間を大切にしてほしいと思います。

3年国語の授業

3年A組の国語の授業にお邪魔しました。

自分の考えをまとめ、根拠のある意見を述べられることをねらいとして、ディベートを用いた話し合いが行われていました。

話し合いのテーマは「触法少年は必要か必要でないか」必要とする立場の生徒の人数に対して、必要としないを立場にする生徒の人数が圧倒的に多く鳴ってしまっていましたが、必要とする立場の生徒は、必然的に意見表明をする機会が多くなっていましたが、根拠をもって反論する様子があり、非常に白熱した議論が展開されていました。

中学3年にもなると、説得力のある発言を行うことができるようになるものだと、改めて思いました。白熱しすぎて、感情がこもってしまう場面もありましたが、どちらの意見も非常に説得力のあるディベートが展開されていました。

学校朝会

学校朝会を行いました。荻窪警察署のスクールサポーターの方に来校いただき、「闇バイト」への注意喚起をおこなっていただきました。

ここのところ、朝会への集合が遅く、始まりが30分を過ぎてからということが続いていました。今日は30分には整列を完了し、朝会を始めることができました。先日の生徒朝会の際に、生活指導主任に注意されたことを意識してしっかりと直すことができるところが、天沼中生のすごさだと感じました。

もう一段階レベルアップして、時間を守る意識や声かけをしなくても静かに並ぶことができることなど、生徒自ら気づき注意できるようになり、教員の声かけがなくともできるようになっていると、さらに素晴らしいと思います。まだまだできる力をもっていますので、皆でよりよい雰囲気を作っていきましょう。

進路決定に向けて

3学年から進路便りが配布されました。保護者の皆様にはtetoruにて配信しております。本HPにも掲載しておりますので、ぜひお読みください。

その中で、仮の評定の伝達について記載されている箇所があります。入試に用いる調査書に記載する評価・評定は、1・2学期を合算したものを用います。2学期末は12月25日となりますが、その前に私立学校との入試相談が始まります。それぞれの学校説明会の中で、併願優遇等を利用する場合の基準が示されている訳ですが、2学期末まで待っていると、希望する高校の基準に達しているのか達していないのか分からないと、受験校を決める際に困ることがあるため、仮の評定の合算値を事前にお伝えし、進路選択をスムーズにするために行っています。

お伝えする評定の合算値は「仮」のものです。東京都は成績一覧表審査というものを実施しており、各校の成績におかしなものがないかチェックを行い、その審査を通過した評価・評定を調査書に記載しています。調査書記載事項通知書で通知される評価・評定をもって正式なものとなりますので、それまでは校内でも公平・公正で妥当性・信頼性のある評価をするように努めておりますが、調査書記載事項通知書に記載されるまでは、公的な確認がとれていないものとなりますので、取り扱いは「仮」のものとなります。

いよいよ進路決定の時期になってきました。12月4日からの三者面談では、3年生はしっかりと自分の将来を見据え、自分に合った学校を選択できるようにしてほしいと思います。分からないこと、悩んでいることも多いと思いますが、その際には躊躇せず、担任の先生を中心に天沼中の先生に気軽に相談してください。

判断力

最近報道等では、基礎控除引き上げ等の税制に関する話や、兵庫県知事選挙等の国内の政治問題が大きく報道されているので、少し「闇バイト」の話について報道が落ち着いてきたように思います。しかし、「闇バイト」の事件は減っているということはなく、実際には発生しているのではないかと推察しています。

「闇バイト」の問題は、ここも個人的な推察に過ぎませんが、いわゆる「振り込め詐欺」の手口が巧妙化し、かけた手間と詐取できる金額の割が合わなくなってきていて、家から直接窃盗や強盗を起こしていく流れにつながってきているのではないかと感じています。「振り込め詐欺」の受け子と言われるお金を受け取る人は、若い人が多くSNS等で応募した人が気軽に行っていたという報道があったことを記憶しています。今回の強盗につながるような凶悪化した犯罪についても、入り口はSNSでの応募からという話があり、応募した人が簡単には逃げられないように巧妙に仕掛けられているというような報道もされています。

私が教員になった時代は、携帯電話の普及率がまだまだ低く、PHSが高校生が持ち始めたくらいの時代でした。10年、20年経つと高校生になると携帯電話・スマートフォンを皆持ち始める時代になり、最近では中学生は当たり前のようにスマートフォンを所持する時代になりました。スマートフォンはネット回線とつながった小さなPCですので、小中学生から「インターネットと常時接続されている状態が当たり前」という環境になっています。

そういった中で、大人がフィルタリング等をかけて危険な情報にアクセスできないように制限をかけていくことは大切なことではありますが、かけた制限をすり抜けてくるものが必ずあり、子どもたちが自律的に判断し危険な情報にはアクセスしないという判断力をつけていく必要があります。

学校の中でも情報リテラシーに関する指導を行っていますが、普段の生活の中で折に触れ生徒と情報リテラシーについて考える機会をつくっていく必要があると感じています。ご家庭におかれましても、生徒にスマートフォンをもつ責任について、保護者のスマートフォンを持たせる責任について話し合っていただく機会をふやしていっていただければと思います。

ウクライナ戦争から1000日

11月19日でウクライナ戦争から1000日経過したと報道がありました。

私はロシアがウクライナへの侵攻準備を始めているという報道が出ていた2021年末頃から「本気か?」という気持ちで情報を眺めていました。

半信半疑で「おそらく直前には侵攻回避するだろう」と思っていたのですが、予想は外れロシアはウクライナに侵攻を始めました。そこから欠かさず状況の推移を追っているのですが、戦争が終結する見込みはありません。

ロシアは当初「特別軍事作戦」という表現を使い、「戦争」という前提をとっていませんでした。最近の報道を追っていると、「戦争ではない」という前提は曖昧になっているように思います。陸続きで国境を接しているロシアとウクライナは、地理的条件もあいまって、非常に長い前線を作って戦闘を行っており、ロシアが押しているものの、ほぼ膠着状況になっています。

ロシアとウクライナの関係について、このウクライナ戦争が始まるまでは詳しくは知りませんでした。2014年頃から東部地域での紛争は続いていたものの、20世紀初頭のソ連時代の出来事や、ロシア帝国建国に関わる両国の関係など、歴史的に様々な要因が重なり合い、簡単に言い表せるものではないことを知りました。

SNSなどに投稿されているウクライナ戦争の言説には、様々な意見が飛び交っています。ただ、今回のウクライナ戦争の口火を切ったのはロシアであることは間違いありません。そういった事実についても間違った認識で論じられている言説があることに対して、情報を精査し、自分にとって大切な情報を取捨選択する力はますます高まっていることを感じています。

今の中学3年生が小6の3学期にこの戦争は始まりました。これから入学してくる生徒はウクライナとロシアが戦争しているのが当たり前と思って入学してきます。様々な言説に惑わされず、戦争が起きない世界を目指すためには何が必要なのか、しっかりと考えていく力をつけてほしいと願っています。

期末考査の時の学習方法は?

期末考査2日目が終わりました。あと一日!と言う気持ちで帰宅した生徒も多いことと思います。

「朝型」「夜型」に人間のタイプは分けられるとか、「睡眠時間は7時間がよい」、「ショートスリーパー」というあまり寝なくても良いと言われる人がいるなど、睡眠と活動時間の関係には、個人差が大きいと言われています。

期末考査期間中は、早く帰宅できる訳ですが、生徒の皆さんはどんな時間の使い方をしているのでしょうか。

夜遅くまで学習していた人は、ちょっと昼寝をしてから学習を始める人、帰宅したらすぐに学習を始め、就寝時間はいつもと変わらないようにしている人など、おそらく人によって時間の使い方は異なるのではないでしょうか。

中学生から高校生の頃にかけて身につけていく学習習慣は、大人になってからも大きく変化しないのではないかと思います。夜遅くまで学習しても効率があがらない人は、日中や朝などに学習時間を確保した方がよいでしょうし、夜集中できる人は、夜の学習時間を多くした方がよいでしょう(日中の眠気には注意ですが)

私自身は朝型なので、夜遅くに学習しても全く効率が上がらなかった経験をもっています。それは仕事をしていても変わっていません。遅くまでだらだら残って仕事するよりも、一旦寝て朝起きてからすぐに仕事をした方が数倍早く仕事ができることを実感しています。

朝型の人だろうが、夜型の人だろうが変わらないと思われることは、質の良い「睡眠」をとることが脳のパフォーマンスを上げるためには必要であるということです。「睡眠」は記憶の整理にも関わっていると言われています。睡眠不足の状態では、どんなに学習しても頭に入りづらくなるだけではなく、アウトプットについてもパフォーマンスが落ちます。適切な睡眠時間というのは個人差が大きいと言われますので必ず何時間寝た方がいいとは決められないようですが、日中に眠気を感じないようにできる睡眠時間を確保することは学習の効率を上げるためにも大切なことです。一夜漬けと言われる学習方法は、一番効率も悪く成果が少ない学習方法ですので、計画的に学習ができるように、しっかりと生活習慣を見直していきましょう。

2学期期末考査が始まりました。

本日から3日間、2学期期末考査が実施されます。日々の学習の成果を確認するテストとなります。

どうしてもこうした大きなテストがあると、その点数が何点とれていたかということに生徒の関心は向いてしまいがちですが、大切なことはこれまでの学習を通して、大切なことを確実に身につけることができたかどうかというところを、結果を通して教員と生徒が共に確認するためというのが本来の趣旨になります。

学校によっては、定期考査を実施しない学校も増えてきています。今の学習指導要領において、日々の学習の様子を把握し、日々の学習評価の積み重ねで成績をつけていく流れになっています。生徒の学力を状況を把握するものは、定期考査とは限りません。逆を言えば定期考査の点数がよいだけでは、良い成績にはなりません。

現在の学習指導要領において、「主体的に学習に取り組む態度」という観点があります。粘り強く学習に取り組む側面と、自らの学習を調整する側面の2つから評価する観点が設定されています。言うならば定期考査は、自らの学習を調整する側面の最後の仕上げの場面です。「主体的に学習に取り組む態度」の観点は、学習の始まりの頃の自分の学習状況を把握し、途中でできているところ、できていないところを見つめ直しながら、自分の目標とする学力が定着するように粘り強く学習に取り組んだ結果としてどういう成果が得られたのかを評価するものです。つまり、結果だけではなく、そこまでのプロセスがどうだったのかということが評価されます。

この自分の学習を調整し、粘り強く取り組むことができる力は、学習面に限らず、様々な場面で必要となってくる大切な力です。大人になってからも求められていく力であることは間違いありません。

生徒の皆さんには、点数や平均点に目を奪われることなく、定期考査の意味を感じながらしっかりと取り組んでほしいと思います。

修学旅行業者選定プレゼンを行いました。

学校便りでお知らせしていた通り、令和8年度修学旅行は「北海道方面」で実施予定です。そこで担当していただく旅行業者の選定のために、PTAの学級委員の方、CS委員の方にもご参加いただき、各社からご提案いただきました。

本校としては、新しいチャレンジとなる修学旅行の実施内容変更となりますが、これまでの京都方面とは異なる、新たな学びの視点をもって学習を進めていくことができそうだと確信をもつことができました。これまでの「京都・奈良」方面では、各社の違いはあまり大きくありませんでしたが、今回の「北海道」方面は、各社の企画がそれぞれ異なっており、学校と連携をとりながら充実した学習が行えるパートナーはどこかという視点がより大切なポイントになるのだと思いました。

いただいたご意見をもとに、企画書等を再度確認しながら、しっかりと選定していきたいと思います。

済美養護学校に行きました

本日は研修で杉並区立済美養護学校を訪問しました。

済美養護学校は東京都で唯一の市区町村立の知的障がい特別支援学校です。

普段あまり訪問する機会がなく、授業中様子を見学させていただくことができました。

日本は特別支援教育を分離教育を基本として行っていますが、インクルーシブ教育が国連を中心に掲げられ、これからは個別の支援を要する生徒と要しない生徒が一緒に学ぶようになっていくのが、今後の教育の姿になっていくのだと思います。

実際に済美養護学校での指導についてお話をうかがうと、掲示物を貼る際には誤飲の危険がないもの。大きなクリップ型の磁石などを用いていることや、一人一人の生徒の状況に応じて、対応の仕方を変えていることなど、細やかな配慮をされていることが分かり、改めて生徒が安全に過ごすために細やかな気配りがされていることを知りました。

インクルーシブ教育を真に進めていくためには、必要とされる個別の支援の内容が人によって異なるため、その時に在籍している人に対応する人材が必要だと思いました。どんなにAIが人間の代わりとなるとしても、こういった部分では人の代わりはできません。生徒の教育に関わる人材の充実は、なかなか解決されない課題です。

済美養護学校には、沢山の生徒の笑顔がありました。素敵な学校だと思いました。天沼中でも様々な生徒が楽しく学校に通い、沢山の笑顔が溢れる学校にしていきたいと心に誓い済美養護学校を後にしました。

天沼中学校区地域教育推進協議会

本日、天沼中学校区地域教育推進協議会の事務局会議が開かれました。

杉並区には、各中学校区に地域教育連絡協議会という組織が立ち上がっています。地域教育連絡協議会は、地域教育懇談事業、子ども地域活動促進事業の2つを柱にして、中学校区内の地域・関係機関の方と密接に連携し、地域の教育力を高めていく取組です。

天沼中学校区には、地域教育連絡協議会ではなく、地域教育推進協議会がされています。地域教育推進協議会は、天沼中以外には、神明中学校区、和泉学園校区、高円寺学園校区の3つに設置されています。

地域教育推進協議会は、中学校区の0歳から15歳までの子どもの育成や社会教育を通して活力ある街作りを実現しようとする組織です。地域教育連絡協議会のように、柱となる事業が決まっていません。地域の実情に合わせて、地域の方々の思いや考えを実現させていくことができるようになっています。天沼中学校は4つの地域教育推進協議会の中でも一番古い歴史をもっており、古くから地域で子どもを育てていこうという意識がある地域でもあります。

コロナ禍で一旦全ての活動が止まったことで、これまで地域教育推進協議会で取り組んでいた活動の見直しを行っています。なかなかコロナ禍前のような活動を行っていくことは難しくなっていますが、沓掛小、天沼小に関わる地域の方とも連携しながら、天沼中学校区全体がよりよい地域となっていけるように、本校としても協力しながら取り組んでいきたいと思います。

旧若杉小跡地利用アンケート

今朝、生徒会役員会から発表があったように、旧若杉小の跡地利活用に関する検討会のワークショップに本校の生徒会が代表として参加する機会をいただきました。生徒全員の意見をタブレット端末で集め、それをまとめた結果を生徒を代表して、生徒会役員が検討会に現中学生の意見を届ける役割を担わせていただけることになりました。

写真は生徒会役員が作成したアンケートです。ロイロノートというwebアプリケーションを用いて、アンケートを実施します。以前であれば、こういったアンケートを紙で行うことが普通でしたが、ICT機器を活用すると意見集約にかかる時間が大幅に短縮することができます。中学生にもなると細かく指導しなくても、見栄えの良いアンケートをすぐに作成できてしまうところは、中学生の頭の柔らかさを感じます。

旧若杉小の跡地にできた施設は、現中学生が成人する頃に利用することができるものです。その頃には地域を担う貴重な人材となっていることでしょう。中学生の段階から、このような街作りに参画する機会をほんの少しでも得られることは、主権者教育にもつながる非常に意義のあることだと感じています。

どんな意見が中学生から出てくるのか楽しみです。地域をよりよくしていこうと主体的に関わろうとする気持ちを大切にしていきたいと思います。

「郷土愛」

10月末から3年生の3クラスで「郷土愛」を主題とした道徳の授業を行いました。

3年生は色々なことを深く考えられるようになるので、こちらも改めて考えさせられたり、すごい!と思うような発言があったりします。

使用した教材は、「島唄の心を伝えたい」という生徒作文を用いた教科書に載っている教材を用いました。奄美地方に在住の筆者が、習い事として取り組んでいる「島唄」を通して、島唄を大切にし、島唄に込められた思いを伝えていきたいと決意する話です。

郷土芸能を伝えていこうという筆者の思いから、郷土を大切にしたいという思いの源について考えを深めていく授業でしたが、なかなか筆者の思いに共感できない人が多かった様子でした。あるクラスでは「洗脳されているというか、思い込まされているのではないか」と考える生徒がいて、「そんなことはない、これは心からそう思っている」と返す生徒がいました。別のクラスでは、「愛」というキーワードが授業の早い段階から生徒の発言のなかから出てきたことで、「島のことが好き」という気持ちが思いの根底にあるという「郷土愛」のベースにある思いに迫っていました。そこから別の生徒は「他の地域、島から出たことがないから、他を知らないからそう思えるんだ」という発言が出て、違った視点で考える生徒もいました。

杉並という地域では、「ふるさと」という思いを抱くことはなかなか難しいことを他にも授業していると感じています。

「ふるさとは遠くにありて思うもの」という室生犀星の詩の一節が有名ですが(本来の詩の意味とは違う使われ方をしていますが)遠く離れた時にこそ、故郷への思いが高まるものかもしれません。誇るべき伝統や文化がなくとも、故郷への思いは誰もが抱けるはずです。天沼中が生徒にとっての故郷の情景の一つとなるようにしていきたいと思います。

3年技術・家庭科の授業

今年度本校の3年生の技術・家庭科の授業は、水曜日にあります。

技術・家庭科は1・2年生では、週に技術と家庭で1時間ずつ、年間に70時間ありますが、3年生では技術・家庭科で週に1時間ずつになるので、隔週で技術と家庭の時間が入れ替わります。

今、技術分野では金属加工の技術を用いて、キーホルダーを製作しています。家庭分野では、和食と煮魚の調理技術について学んでいました。

DIYがブームとなっているとはいえ、なかなか家でものづくり、特に金属加工などを行う機会はとても減っていると思います。また、調理でも手軽に出汁がとれるようになり、昆布や鰹節から出汁をとるご家庭は減っていると思います。授業の中でこれらの体験ができるということは、非常に貴重なことだと感じます。隔週に1時間しかない中で、技術・家庭科の教員は題材を非常に工夫していることが伝わります。英語のように年間140時間の実施できる教科を少しうらやましく思ってしまいます。

WEBQUの実施

本校では、一人一台タブレット端末を用いて、年2回WEBQUを実施しています。

QUは、学校生活における生徒の満足感や意欲、学級の状態を質問紙形式の心理検査によって測定するものです。紙で実施するQUもありますが、WEB版のものもあり、本校ではWEB版のものを活用して、個人や学級の状態を把握し、いじめの早期発見や、個別の支援へのアセスメントとして実施しています。

WEB版は実施したらすぐに結果を参照できること、過去の結果との比較などのデータの参照がとても早い点がメリットとして挙げられます。

いじめ未然防止だけではなく、よりよい学級作りのためにも、今年度の2回のデータを比較、検討し、3学期の学級作りに生かしていきたいと考えています。

連合文化祭

連合文化祭開催中です。4日までセシオン杉並にて、美術科・技術・家庭科作品展、サイエンスグランプリの作品が展示されています。

本日は音楽発表会で本校の吹奏楽部が演奏しました。

なかなか人数的に少なく、大変な中でもとても素晴らしい演奏を響かせました。

音楽発表会からのおよそ3週間でとても演奏が上手になっていることを感じさせる演奏でした。

ぜひ、作品展にもおこしください。

カラスの巣

校地内のヒマラヤスギにカラスの巣があると連絡をいただきました。

至急業者に連絡し、来週には撤去できる予定です。

カラスの産卵時期は春先ですので、もう巣立ってしまった巣になりますが、来年巣作りを再開しないように、撤去後も注意深く確認したいと思います。

一昔前はスズメやハトもカラス同様よく見られた鳥の一つでしたが、最近はめっきり少なくなりました。島嶼部に赴任していた時に、スズメが多く見られたのでとても懐かしく思いました。本当に都区内でスズメは見かけなくなりました。

スズメは、瓦屋根などの軒先の小さい隙間に巣を作って繁殖する鳥で、瓦屋根の隙間がすくなくなるように変化したことや、阪神淡路大震災で瓦屋根の耐震への脆弱性から、屋根材として瓦が使われなくなったことなども大きく影響し、スズメの繁殖環境がなくなってきたことが、スズメが減った要因と考えられているそうです。

区内の別の学校でも、校地内にカラスが巣を作ったことがよくありました。カラスは針葉樹の高い樹に作ることが多いようです。本校でも同様にヒマラヤスギに営巣していました。カラスとしては広めの公園などを営巣地としていることが多いようで、本校のような場所に営巣するカラスは集団から外れているもののようです。おそらく妙正寺公園や淸水森公園に営巣できなかった個体が、なんとか見つけた場所だったのかもしれません。

野生動物の生育環境はなるべく守っていきたいと思いますが、カラスは時折人を襲撃することもありますので、生徒と地域の皆様の安全を考え、これからも巣は撤去したいと思います。お気づきのこと等ありましたら、遠慮なく学校までご連絡ください。

美術の授業・社会の授業

2年A組の美術の時間にお邪魔しました。

鑑賞の授業でピカソの「ゲルニカ」について、感じたこと、思ったことを共有しあっていました。

美術の作品は、作者の思いや考えを絵画や彫刻などに表現しているものですが、鑑賞する人にとっては、その作品から何を受け取るのかは自由なので、作品の背景である、筆者の思いや考えを知っている必要はありません。しかし、それらの作品の背景を知ることで、さらに作品に対する理解が深まり、違った見方ができるようになることなどを知ったようでした。

3年C組の社会の授業にもお邪魔しました。公民分野の学習で、世論と政党の役割などの内容について学習をしていました。先日衆議院の解散総選挙が行われ、与党の過半数割れ、第一党は自由民主党という政局が不安定な状況になりました。まもなく開催されるであろう特別国会で、国民民主党か日本維新の会が首班指名に与党に協力すると過半数を与党が超えることができる、協力しないと決戦投票となり、少数与党で現総理大臣が再任されるのか、自民党内で総裁解任動議が出て自民党総裁が代わって特別国会が開かれるのかなど、様々な政治評論家が今後の動きについて解説をしていますが、現実はどうなるかかわりません。日本の政治状況がリアルタイムで大きく変化するタイミングですので、今の社会情勢そのものが生きた教材となっています。そういった背景があるのか、生徒も一生懸命授業に参加していました。

柔道の授業

保健体育の時間では、いま「武道」の領域で柔道に取り組んでいます。

保健体育の時間内で、しっかり組んでお互いに投げ合うことは難しいのですが、礼法や受け身、固め技などを経験し、武道の精神を学んでいます。

柔道は怪我が多いとイメージされがちですが、先日大谷翔平選手がスライディングで肩を負傷したように、運動に怪我はつきものであり、直接身体をぶつけあうものですので、怪我をしやすい面は否定できません。

しかし、受け身をするときに身体を丸め、力を逃がすように身体を使い、手を打って衝撃を分散し、瞬間的に身体に力を入れることで、全身の骨や筋肉が鍛えられ、怪我をしにくい身体になることも事実です。普段バレーボールをやっていない人が、両手でレシーブを何度か受けると、手首周辺が痛くなり、腫れ上がりますが、続けていくうちに痛くなくなり、腫れなくなることと同じです。授業で怪我しないよう注意を払って指導していきます。

2年C組を参観させてもらいましたが、全体的に女子の受け身の身体さばきの方がよくできていて、男子はまだまだ足の形や身体の回り方など練習が必要な人が多く見られました。これから固め技について学習するようですので、技の攻防などから、柔道の楽しさを味わってほしいと思います。

2年A・C組授業

5校時の2年A・C組の数学の授業を訪れました。

少人数指導を行っていますので、2クラス合同で3展開して授業を行っています。

合同と証明の単元に入り、中学数学で躓きやすい証明について学習しています。

数学の証明は余計な言葉を省き、なるべく簡潔に記述することが大切で、そういった記号や数式が多くなる面も躓きを生む一因と思います。

記述の流れは、論理的に構成されており、国語の意見文などと同じような構成ともいえると思います。論理的に説明するということを身につけていくという意識をもって学習していきましょう。

あるクラスでは消しゴムを投げて教室を散らかして片付けをしている場面に出くわしました。物を大切にすることは当然ですが、休み時間と授業時間の切り替えを自分の意志でできるようになってほしいと思います。自分を律することこそ、「自律」です。

1年生の授業

10月最後の週が始まりました。

1校時は3年B組の道徳の授業をさせていただきました。

週末の疲れがあるのか、眠そうな顔をしている生徒が多く、いつもより元気がないと感じました。

3年生は今週三者面談期間となりましたので、給食後下校となります。

5校時に1年生の授業を見学しました。

1年A組とC組は、英語の単級での授業でした。

いつもはA組とC組を合併し、3クラスに分割して授業を行っていますが、今日は時間割の都合で、各学級の教室で授業でした。一般動詞に”S”をつける(いわゆる三単現のS)の変化について学習していました。様々な活動に進んで取り組んでおり、元気いっぱいな様子は1年生らしさを感じました。

1年B組は数学の時間でした。少人数指導でしたので、1クラスを2つに分けての授業を行っています。

教室で授業を行っているクラスは、方程式の基本の確認と小テストを行って、既習事項の確認を行ってから、反比例について学習していました。数学科教室で授業を行っているクラスは、反比例について、様々な問題を解きながら、理解を深めていました。

1年生はどのクラスも元気あふれる姿が素晴らしいです。

時折先生の話を聞いていなくて、注意と指示が入ってしまうところは玉に瑕ですが、課題に取りかかるところは、集中して取り組んでいる様子が見られました。

2年生の授業

今日の6時間目の2年生の授業を見学しました。

A組は国語科でした。

新聞のコラムを読んで、自分の意見をまとめ発表する活動を行っていました。

何人もの国語の先生の授業をみさせてもらっていますが、案外国語の授業とICTの相性はいいようで、多くの先生がタブレットを積極的に活用している授業を行っています。考えをまとめるのは、書くよりもキーボードを打つ方が早く、まとめやすい面があるのかもしれません。

B組は理科でした。生物分野で人体に関する内容を学習していました。

循環器の働き、名称などについて確認し、ビデオを見ながら血液中にある細胞の働きや、免疫の働きについて学習していました。

細胞が擬人化されているアニメでしたので、生徒も興味をもって学習している様子が見られました。人体について学ぶ単元は、自分の健康とも関わってくる基本的な知識となってくる内容なので、しっかりと理解してほしいと思います。

C組は社会科でした。近代社会の成立と市民革命について学習していました。

内容としては世界史の中でも公民分野とも大きく関わってくる重要な内容でした。多くの人物名や事件名・法律名などが出てきていましたので、なかなか密度の濃い1時間でした。現代社会にも通ずる非常に重要な内容でしたので、しっかりと身につけてほしい内容です。先生の一言一言にしっかり反応し、メモをとる生徒ばかりでしたので、少し安心しました。

どのクラスも金曜日の6校時という疲れている時間帯にもかかわらず、ぼーっとせず、積極的に発言したり、ノートを取ったりと一生懸命授業に取り組んでいる姿は、素晴らしかったです。

校舎のお気に入りの場所

天沼中学校は令和7年度から改築検討委員会が立ち上がり、校舎の改築に向けた具体的な取組がスタートします。それに先駆けて、生徒・保護者・地域の皆様からどんな天沼中学校の校舎にしていきたいかについてのアンケートを学校運営協議会が実施しました。

様々な回答が寄せられましたが、その中で新しい校舎にも残して欲しいと意見が多く挙がった場所として、各階教室前の廊下壁面に設置されているベンチと、1階の西校舎をつなぐ場所にあるラウンジが挙げられました。

この2つの場所は、普通にありそうなものですが、設置されている学校は少ないと思います。特に教室前に長く設置されているベンチは珍しいと思います。

休み時間などに、学級を超えてベンチに座って楽しそうに過ごしている生徒の姿をよく見かけます。生徒同士の関係が良いからこそ、こういった設備が大切だと感じているのだと思います。実際にこのような特徴的な設備が新しい校舎に設置できるかは分かりませんが、天沼中生が大切に思っているものを引き継いでいければと考えています。

10月の学校運営協議会

本日は学校運営協議会が開催されました。

浜松市の校長先生が視察に訪れ、会議の様子を傍聴されていました。

本日はこれから行われるCSアンケートと学校改築に関するアンケートに関して、今後の予定などを確認しました。教育委員会からCSに対して改築に関するスケジュールの説明をいただき、地域に開かれた学校作りという視点で改めて地域に関わる方のご意見をまとめていくことが確認されました。

私からは、学校様子をお伝えし、次年度に向けた方針の下案や、次年度の人事構想などについてお話しました。先月は中1の修学旅行先の変更についてご意見をおうかがいし、ご承認いただきました。

このように、毎月の学校運営協議会で学校の運営方針や教育活動の内容、人事や施設に関することなど、天沼中の教育活動全般について、様々なご意見をうかがいながら地域とともによりよい学校づくりに取り組んでいます。

第2回進路説明会

今年度2回目の進路説明会を実施いたしました。

多くの保護者の方にもご参加いただき、ありがとうございました。

2回目の進路説明会はより具体的な手続きの話でしたが、多様な学校、多様な選抜方法が増えたことで、細かいところは来週の三者面談で確認していただければと思います。

近年は私学への助成が拡充したこともあり、都立第一志望としている生徒の割合は低下傾向にあるように感じています。年による変動もありますが、多い年は半分以上の生徒が私立を第一希望にしている年もあります。また、本校の都立志望の生徒は都立の推薦による選抜で進学先が決定する生徒は少なく、多くの生徒は第一次・前期募集の結果が進学先が決定します。都立の推薦の志願倍率と一次募集の倍率を比較すると、推薦の倍率が倍以上高いことが多く、推薦の方が狭き門となっていることも影響していると思われます。

いよいよ3年生は進路選択に向けて、具体的な方向性を決めて、自分の実力を高めていく時期となりました。しっかりと前向きに目標に向かっていく姿を職員全員で応援してきます。

学校朝会にて

本日は学校朝会でした。

本日の学校朝会で、先週発覚した体育館の落書きに関するアンケートについてのお礼と、これから3年生が進路選択を控えるにあたり、不安と戦っていくためには仲間を大切にしていこうという話をしました。

体育館の落書きに関するアンケートには、私たちが把握仕切れていない落書きがまだあることや、日頃の学校生活で改善してほしいこと、学校施設で要望したいことなど多くの意見をよせてもらいました。施設・設備については、予算等の関係で解決することは難しいものもありますが、少しでもよりよい学校生活が送れるように、対応策を検討していきたいと思います。見落としていた落書きについても、対応していきたいと思います。ニューヨークの地下鉄で落書きを放置せず、落とすようにしたら治安が良くなったという話は有名です。学校は生徒の心の成長を促す場所です。落書きのない美しい学習環境を保っていきたいと思います。

3年生はこれから進路関係の話が本格化していきます。「志望校に受からなかったらどうしよう」という不安を抱えやすい時期になりました。不安は一人で抱えているとどんどん膨らんでいきがちです。そんな時に支えになるのが仲間です。学校には気持ちを共有できる仲間がたくさんいます。そんな先輩の姿を応援する後輩もいます。「受験は団体競技」という表現をする人が多くいますが、仲間とともに支え合いながら過ごしていくことで、一人でいるよりも多くの力をもらえるものです。ぜひこの学校で共に過ごす仲間を大切に思ってほしいと思います。

また、本日の学校朝会では、広島平和学習中学生派遣事業に参加して2年生の生徒の発表がありました。平和な社会のためにどうすればいいのかという部分について、鋭い考察が述べられていて、深くまで学習してきたことが伝わる素晴らしい発表でした。

漢字検定が行われました。

本日は放課後に漢字検定を学校支援本部に実施していただきました。

本校では英語検定、漢字検定を受検することができます。

各種検定は入学試験と異なり、一定の得点を取ることができると、合格します。

一人一人の努力の結果で合否が決まるので、自分の学習の成果を確認するという意味でも、検定を受けるメリットがあると思います。

来週、進路説明会があり、いよいよ3年生は卒業後の進路選択に向けて、本格的に取り組む時期になりました。

例年入試を控えた3年生が「合格できるかな」「不安だな」とこぼす声が聞こえてくるものですが、そういう時に私は必ず「倍率をみて考え方を変えよう」と伝えます。倍率2倍ということは、受験者の半分が合格、半分が不合格です。都立の一般入試で、2倍を超える学校はそんなに多くありません。多くの都立高校が1.5倍前後です。1.5倍だと3人に2人合格します。「3人のうち1人落ちると考えるか、3人中2人合格すると考えるかで心のもちようが変わる」ということを話をしています。希望をもって前向きに学習に取り組むのか、不安を抱えて焦りながら学習に取り組むのか、どちらの方が自分に合っているのか人によって異なるかもしれませんが、希望をもって前向きな気持ちをもって取り組んでいく方が、いい結果が多く得られているように思います。

いろいろと不安を抱える気持ちに寄り添いながら、希望がもてるようにサポートしていきたいと思います。

若手育成研修がありました。

本日本校を会場に若手育成研修が行われました。

中学校の採用1年目の教員でグループを組み、道徳の授業づくりを一緒に考える研修の中で、本校の2年A組の生徒に対し、実際に授業を行い、小学校の採用1年目の先生も参観して、互いに意見交換を行い授業づくりについて研修を行いました。

約30人もの先生方に参観されながらの授業でしたので、いつもの2年A組よりは、少しおとなしい様子でしたが、手を挙げて発言する生徒も多く、真剣に授業に参加している姿はさすが天中生でした。

ICT機器のトラブルがあり、予定していた映像から音声が流れないなど、アクシデントもありましたが、そこでざわつくことなく、しっかりと授業に取り組んでいる生徒の様子を見て、「うちのクラスではこうはいかない」と驚いた様子で話す他校の先生もいました。

今日の道徳の授業の内容項目は「希望と勇気、克己と強い意志」でした。こうしたい、こうありたいと思っても、なかなかそこに希望をもつことができず、あきらめてしまうことも多くあります。人間が希望を抱いて生きることができるのは、どんな時なのか、希望が私たちに与えてくれるものは何なのかなど、人間としての生き方について、考えを深めていく道徳の授業を学校全体で実施できるようにしていきたいと思います。

学校説明会と駅伝練習

本日は小学生の保護者対象の学校説明会を開催いたしました。平日の開催にもかかわらず、多くの保護者の方にご来場いただき、誠にありがとうございました。

小学校4年生・5年生の保護者の方にも多くお越しいただき、関心をもっていただいていることを感じることができました。

在校生の保護者の方はもとより、これから入学される生徒の保護者の方、そして地域の方から一層信頼される学校を目指して参りたいと決意を新たにいたしました。

学校説明会が終わったところで、校庭では駅伝部が練習を行っていました。

本校の駅伝部は区の駅伝大会に参加するために期間限定で活動している部活動です。

陸上部などのない区内の中学校では、区の駅伝大会に参加を希望する生徒が少なく、選手の選考に苦慮しているという話を聞きます。本校は幸いにも男女併せて40名を超える生徒が希望してくれているので、活気のある練習ができています。

多くの生徒同士でいっしょに練習することで走力をアップさせ、自分の目標タイムを超えられるようになることが一番の目的ですので、大会では長距離走を専門に練習している生徒がいる学校にはなかなか敵わないこともあると思います。それでも、こうやって大勢の仲間と励まし合いながら取り組む姿が見られることは、本校の貴重な財産だと思っています。

本番は12月8日(日)です。応援をよろしくお願いいたします。

たのしさバクハツ天沼まつり

10月14日(月)に天沼小子育てネットワーク主催で楽しさバクハツ天沼まつりが天沼小学校で開催されました。

天沼中学校はブースのお手伝いのボランティアと吹奏楽部が演奏で参加しました。

吹奏楽部の演奏で、参加していた幼児や小学生の子は、「どうやってこの楽器から音がでるのだろう」と興味津々に見ている様子がありました。

ボランティアに参加していた生徒たちは、対戦型のゲームのブースだったので、一人で参加している子供たちの対戦相手になってあげたり、応援して盛り上げてあげたりと臨機応変に対応していて、さすがだなと感心する場面が多く見られました。

10月12日(土)は杉並区のふれあい運動会にもボランティアの生徒が参加していました。地域のイベントに中学生が活躍する姿が多く見られることは素敵だなと改めて思います。

また、本日10月15日(月)16:00から、荻窪駅前にて、「赤い羽根共同募金」の駅頭募金活動に天沼中生が参加いたします。

10月20日(日)は、コミュニティふらっと本天沼のオープニングイベントに中学生が参加します。ぜひ中学生のがんばりを応援していただければと思います。

令和6年度音楽発表会が終わりました。

令和6年度の音楽発表会が無事に終わりました。

どの学年もリハーサルよりも本番の方がとても良く歌えていたと思います。

学年合唱を聞き比べると、やはり学年が上がるにつれての声の艶、深みが増し、歌声に輝きが増すものだと改めて思いました。

どのクラスの歌も甲乙つけがたく、非常に接戦だったのではないかと思いました。

吹奏楽部の演奏も、オータムコンサートの時よりも上達しているように感じました。顧問の教員も全員加わっての合奏というのも、なかなか貴重な瞬間でした。

大勢の保護者・地域の皆様にご来場いただき、本当にありがとうございました。

いよいよ音楽発表会です。

いよいよ明日が音楽発表会本番となりました。

3年生2クラスは音楽発表会直前で音楽の授業もあり、最後の仕上げを行っていました。そして、5校時は3年生の学年練習で各クラスの合唱を聞くことができました。

先週とは違った歌声に成長しており、明日がとても楽しみになりました。

前日指導では、音楽発表会担当教員から「杉並公会堂で、保護者地域の皆さんに公開します。しっかりと後悔しない歌声を」と話があり、注意点等について連絡がありました。

天候が少し心配ですが、きっといい歌声が杉並公会堂に響き渡ることでしょう。

ぜひ杉並公会堂にお越しください。生徒の頑張りを聴いていただければと思います。

国産食材の日

本日の給食は、「国産食材の日」として、献立は「ニシンの照り焼き、豆腐とわかめのすまし汁、かぼちゃのそぼろ煮」でした。

ニシンが給食に出たのは私の教員生活の中でも初めてだと思います。(記憶違いもあるかもしれません)秋刀魚やイワシ、サバが給食の食材として使われることは多くありますが、ニシンはあまり見かけることはありません。

今日の給食で出たニシンは、小骨も綺麗に取り除いてあり、非常に食べやすく美味しく調理されていました。ニシンの干物などを食べたことがある方はわかると思いますが、小骨の多い魚なので、小骨を感じないよう手をかけていただいていることがわかり、非常にありがたい気持ちになりました。

昔は「アジの開き」のように「身欠きニシン」が家庭の食卓の定番となっていた時代があったと聞きます。小樽には鰊御殿というニシン漁が大規模に行われていた頃の建物が現存するなど、昔は北海道沿岸は産卵のために訪れるニシンで埋め尽くされるくらい生息していたそうです。昭和40年代頃にはほとんど漁獲されなくなったことで、ニシンの価格は高くなり庶民の食卓から姿を消したそうです。

思い返せば、給食に秋刀魚の筒煮が献立になることが1年に何回もありましたが、近年の秋刀魚の不良による価格上昇で2回以上出ることは少なくなりました。庶民の味方と言われていた食材であった、イワシやアジ。サバといった魚も資源量が低下傾向にあると聞きます。サバ缶が近年高騰したというニュースからも、漁業資源管理の大切さがわかります。

人間は海の中では生活ができません。だから海の中のことについて分かっていないことがとても多いと言われています。実際に海の詳しい海底の地形は15%程度しか分かっていないそうです。

ニシンという魚を通して、様々なことを考えさせる給食でした。

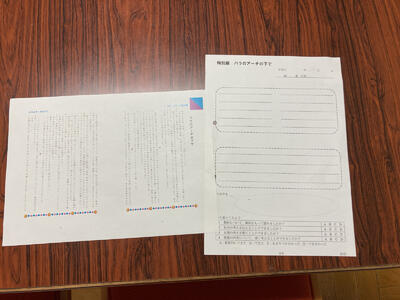

道徳の授業(2年C組)

道徳の授業を2年C組で今年初めて授業をさせていただきました。

教材は「バラのアーチの下で」を用いて、公正,公平,社会正義について考えました。教材に関連する内容として、友情,信頼、相互理解,寛容について考えました。

生徒はとても一生懸命に発言し、様々な意見が出ました。初めてのクラスでしたが、とても楽しく授業することができました。これで全てのクラスで授業を行いました。

直接生徒と話をすると、本校の生徒の素直さや、優しさ、一生懸命さなど、たくさんの良いところに触れることができます。

道徳の時間は、『よりよく生きる』ことについて、生き方について自分の考えを広げ深める時間です。これからも道徳の時間を大切にして、生徒の豊かな心を育てていきたいと思います。

生徒会任命式

本日の生徒会朝礼は、後期生徒会任命式でした。

先日の生徒会役員選挙に当選した生徒会役員7名に、私から任命状を手渡しました。

次に新生徒会長から常任委員会の委員長に任命状が手渡され、その後生徒会役員、常任委員会委員長から挨拶がありました。

生徒会は全校生徒が会員となる自治組織です。自分たちでよりよい学校生活を作っていくための組織です。本校の教育目標である「自主」とは、自分が主体になることです。生徒会活動は、「自主」の実現のためにとても大切な活動だと位置づけています。

本校には生徒だけでもおよそ300人もの個人がいて、一人一人の考えをまとめ実現させていくことは簡単ではありません。思っていることを形にするだけでも大変です。それでも、「こうしたい」、「こうすればよくなる」という生徒の皆さん思いを形にしていくのが生徒会です。新生徒会役員、新常任委員会の皆さんを中心に、天沼中生の思いをくみ上げ、形にしていく姿を期待しています。

音楽発表会1週間前

各学年の合唱練習は熱気を帯びてきました。3年生だけではなく2年生もとても一生懸命に取り組んでいます。

2年生と1年生が音楽室で合同練習を行っていました。1年生にとっては、びっくりするほど1年間でこんなにも成長するんだと、目標ができたのではないでしょうか。

練習できる時間はあと1週間となりました。自分たちで考え、進んで練習に取り組んでいる様子は、天中生の素晴らしさを実感します。本番での歌声だけではなく、この練習時の様子こそぜひ皆さんに見ていただきたいものだと感じます。

今週よりも確実に上手になっていることは間違いありません。さらなる成長、楽しみにしています。

授業訪問(1年理科)

今日は1年生の理科の授業にお邪魔しました。

気体の性質について学習する時間で、演示実験を見ながら、水素、アンモニアの発生方法と特徴について学習していました。

水素の実験では、集めた水素に火をつけたとき、1本目と2本目では音やマッチの炎の変化について着目し、空気が試験管に含まれているかどうかで反応がどう変わるかについて確認をしていました。

アンモニアの実験では、フラスコを占めるゴム栓が劣化していたようで、綺麗に水が吹き上がるようにはならなかったのですが、水を入れると、フラスコが水を吸い上げる様子から、アンモニアは水に溶けやすいということが、分かりました。

理科でも学習のまとまりごとに学習の振り返りを記入して、これまでに学んだことについて整理し、次の学習内容の見通しをとれるように工夫して取り組んでいます。

学びの教室の指導日です。

毎週木曜日は、学びの教室(特別支援教室)担当の教員が巡回指導のために来校し、指導を行う日となっています。

学びの教室では、小集団活動を通して、人との関わりやコミュニケーションの取り方、学習のルールなどを学びます。

個別指導では、個々の課題に応じて、振り返りを行ったり、ソーシャルスキルトレーニングなどを行ったりしています。

学びの教室に通っている生徒は、気持ちの切り替えが難しかったり、コミュニケーションがうまくとれなかったり、気が散りやすく注意散漫になりやすかったり、学習に得意不得意が大きな差があるなど、学校生活での「困った」を抱えているいます。その「困った」に応じた指導を受けることで改善を図っていくようにしています。

個別での指導を基本としていますので、その子の特性に応じた指導を巡回指導の教員が工夫して行っています。

学年が上がるにつれて、学びの教室に通っている生徒は、つまづきや困り感が減っていく姿を見ると成長を感じ、とても嬉しく思います。

杉並区の特別支援教室を紹介したリーフレットもありますので、興味がある方はぜひご覧ください。

授業訪問(3年音楽科)

今日は3年生の音楽の授業を参観しました。

11日の音楽発表会に向けて、クラス合唱で歌う曲の歌詞の意味を考え、何を伝えたいのかを考え、表現を工夫する授業でした。

意見発表の際に、率先して手を挙げる生徒がいて、天中の3年生はすごいなと改めて感心しました。

アカペラの楽曲なので、一度音をつかみ損ねると戻すことが難しいのですが、1度目に合わせた際にずれていた箇所を先生が指摘した際に鳴らしたピアノの音を聞いて、2回目に歌った時には、音程を取り直していたところは、本当に驚きました。

混声四部合唱は男声パートも2つに分かれますので大変なのですが、今の段階でこれだけ歌えていると、本番はどんな素敵な歌を聴かせてくれるのかとても楽しみになりました。

東京郷土料理(本日の給食から)

本日は「都民の日」ということもあり、給食のメニューは東京都の郷土料理でした。

・深川めし

・あじのメンチかつ

・糸寒天のレモン酢かけ

・麦ご飯

・牛乳

と、主菜・副菜ともに東京にゆかりのあるメニューでした。

深川めしは、江東区深川付近の漁師さんがまかない飯として食べているものが発祥と言われています。今の深川の様子からは想像できませんが、あさりを普段から食べていたということは、東京湾が干潟が遠くまで広がる豊かな海で、あさりなどの貝類が豊富に住んでいたという証拠です。

あじのメンチカツは、数年前までは八丈島などで採れたムロアジのすり身を用いることが多かったのですが、黒潮の大蛇行の影響からか、伊豆諸島で安定的に採れなくなっていることから、給食ではマアジのミンチをつかうようになっています。ムロアジが採れなくなっていることで、伊豆諸島名産のくさやの生産を取りやめ廃業した事業者さんも出ていると聞きます。

糸寒天は、伊豆諸島産のテングサを用いて作られたものです。伊豆諸島はテングサの一大産地で、その中でも2000年の大噴火前までは三宅島で採れるテングサは高級品として有名だったそうです。噴火後は海の環境が変わったということもあり、なかなか以前のようには採れていないそうです。

給食では定期的に郷土料理をメニューに取り入れて、食文化について学ぶ機会を作っています。東京にも様々な特産品、郷土料理があることを知って、地域の理解を深めてほしいと思います。

授業訪問(3年社会科)

3年生の社会の授業参観をしました。

歴史分野の最後の単元、現在の日本の単元の導入の時間でした。

第二次世界大戦終了後、GHQの占領政策によって、戦前の日本と戦後の日本は何が変わったのかについて、学習しました。

3年社会の授業では、単元の見通しともち、生徒自身が目標をもって主体的に学習できるよう、工夫された学習カードを活用して授業を行っています。

教科書等を活用して、重要な内容をまとめる学習では、集中して授業に取り組む様子に3年生らしさを感じる1時間でした。

中学生小笠原自然体験交流

本日の生徒朝会で、今年の3月に「中学生小笠原自然体験交流」に参加した3年生の生徒の発表がありました。

今年の募集は9月頭に終わり、本校からも数名の応募がありました。今年の海外派遣は本校の生徒は残念ながら選考を通過できなかったので、小笠原にはぜひ今年も選考を通過してほしいと祈っています。

小笠原は東京都です。東京都というと、「大都会東京」のイメージが先行しがちで、東京都には様々な地域があることを案外忘れがちです。

東京都西部の檜原村や奥多摩町は山間の自治体で、「畑にサルが出て大変だ」というニュースが飛び込んでくるような、自然あふれる地域になっています。

東京都には島嶼部もあり、日本領土の最南端と最東端は東京都に含まれます。有人島としては、大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島の11島となり、これに自衛隊が駐留している硫黄島、南鳥島の2島の13島が、常に人が住んでいる島となります。

小笠原は基本的に週1回、片道24時間かけて行き来する「おがさわら丸」が内地との人や物資の輸送を担っていて、夏季の観光シーズン以外では、小笠原に旅行に行くためには、1週間のスケジュールを確保しなければなりません。台風などで海が荒れると欠航することもあり、予定通りにいかないことも往々にしてあります。

私自身は、過去に三宅島、青ヶ島に住んだ経験があります。伊豆諸島とひとくくりにされがちですが、似通っているところもあれば、文化や自然環境など島ごとに違いが多くあります。(例えば、水が豊富な島と水が乏しい島など)小笠原に住んだことはありませんが、話を聞く限りまた違った文化や自然があり、とても興味深く面白いと感じます。

日本という国は、同じ言葉を話し、同じ文化をもつ単一民族の国家と言われますが、その1つの文化の中にも、様々な違いがありとても面白いと感じます。日本という国の多様性、東京都の多様性について、こういう面からも考えていくきっかけになればと思います。

清水の井戸

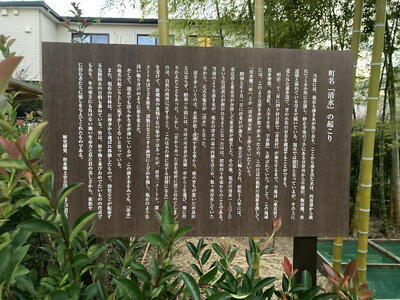

天沼中学校は、天沼1~3丁目、上荻1丁目・2丁目の一部、本天沼2・3丁目の一部、清水1・2丁目の一部が学区となっており、天沼中学校のすぐ西側は清水1丁目になっています。

江戸時代は清水の町域は「沓掛」だったそうですが、昭和7年に杉並区が発足した際、「沓掛町」と「清水町」に分かれ、そこから「清水」という町名が使われるようになったそうです。

昭和38年から行われた杉並区の住居表示によって、昭和39年から40年にかけて旧清水町は清水1・2丁目、桃井1丁目になりました。元々の地名である「沓掛」が住所表示から消えてしまったのは、いろいろな事情があるとは思いますが、少々残念です。

元々この清水の地域には、清水が湧く湧水池がいくつもあったそうです。町名の清水の由来となった現在も水が湧いている井戸が、学校からほど近くの場所にあります。

由来について書かれている看板を読むと、わき水は稲の生育に適さないため、土を入れて畑としたのですが、水の神への冒涜になると土を取り除き、現在の形に整備したと書かれています。この地域の方が淸水の湧く場所を大切にされていたことをうかがえます。

ちょうど、この場所は周囲と少し下がったところにあります。すぐ北側には遊歩道があり、今は暗渠となっていますが、昔は小川が流れていたであろうことが予想されます。住宅地になり変わってしまった景観が多い中で、過去を偲ばせるスポットだと思います。

授業を参観して(2年家庭)

今日は2年生の技術・家庭科家庭分野の授業におじゃましました。

ミシンを用いて、タブレットケース作りを行っています。

2年C組の生徒たちは、集中して作業に取り組んでいる様子がありました。

男子生徒もミシンを上手に使って、なめらかに縫っていました。

ものづくりの授業では、「買った方が安い」と言われることがありますが、一つの製品を作るのにどれだけの手間がかかり大変なのか。金額として製品を価格だけで価値を判断してしまうことがありますが、自分が作ったら大変なものが安く作られているのには、どんな背景があるのかを考えていくことも、教科を横断した学習のきっかけとなっていきます。

ものづくりの大変さと同時に面白さを体験し、ものを大切に使おうという心なども育ってほしいと願っています。

震災救援所連絡会・学校運営協議会

本日は天沼中学校震災救援所連絡会が行われました。

地域の方と区役所の職員を中心とした、救援所連絡会委員が集まり、発災時の救援所立ち上げに関する流れなどについて確認を行いました。

災害はいつどこで起こるが分かりません。能登半島地震のように元日に発災すると、職員がだれもいない日に救援所を立ち上げなければなりません。連絡会委員も全員地域にいらっしゃるとは限りません。様々なシチュエーションを想定して対応できる必要があると感じました。

地域の方々のご意見をうかがいながら、確認事項を洗い出していました。

また、会議室では学校運営協議会(CS)が行われました。

12月に実施するCSアンケートの項目の確認や、1月に実施する3校合同CSの議題関するアンケートの内容などについて議題にあがりました。

3校合同CSでは、天沼中学校がこれから改築になるにあたって、どんな学校、どんな校舎がいいのか、生徒・保護者・地域の方の声を聞いて、意見交換を行おうと計画しています。そのための天沼中の校舎改築に関するアンケートの内容について話し合いました。

天沼中学校のCSは毎月第4水曜日を基本として開催しています。

2学期中間考査

本日・明日は2学期中間考査です。

定期考査を受けると点数を気にする生徒が多いですが、点数が一番大事なことではありません。

各教科のテストには、その問題から見取る観点が設定されています。仮に合計80点とったとして、知識・技能の観点60点中55点、思考・判断・表現の観点40点中25点だったとすると、知識・技能の観点は9割以上達成しているのに対して、思考・判断・表現の観点は6割程度と思考・判断・表現の力がもう少し努力する余地があるということになります。

定期考査は自らの学習の成果を振り返り、学習の状況を客観的に把握し、生徒自ら学力を高めるために、どこのどんな力をより高めていく必要があるのかを理解し取り組むために行っています。

明日は3教科です。日頃の学習の成果を十二分に発揮できるように、しっかりと睡眠をとり、挑んでほしいと思います。

上荻児童館の学童クラブから

昨日上荻児童館の学童クラブの子供たちから、お礼のお手紙をいただきました。

学童クラブなどの子供の居場所では、塗り絵をやりたいという声があるけれど、著作権の関係から、施設が買った塗り絵の本をコピーして配る訳にはいかず苦労しているというお話をうかがい、天沼中学校の美術部の生徒が塗り絵の下絵を作成し、学区にある天沼児童館、本天沼児童館、上荻児童館、子ども・子育てプラザ天沼にお渡ししました。

そのお礼として、上荻児童館の学童クラブの子供たちからいただきました。

とても喜んでいただけたことが伝わり、美術部の部員たちもとても嬉しいと思います。小さな交流の形ではありますが、今後も中学生が貢献できることを模索しながら、関わりを深めていきたいと考えています。

AKA小中合同研修会

昨日はAKA(天沼小・沓掛小・天沼中)の小中合同研修会でした。

(他校のため、写真のアップはありません。)

沓掛小で授業公開を行っていただき、3校の先生方で意見交換会を行い、情報交換やよりよい授業について話し合いを行いました。

小中の連続性という視点で考えると、私たち中学校は小学校で授業でどのような取組を行ってきているのかを知ることはとても大切なことだと考えます。特に総合的な学習の時間や特別活動の時間においては、各校の特色が大きく反映されるため、学んできた経験が大きく異なります。その違いを踏まえ、中学校は生徒の実態に合わせた指導計画を立てていくことで、大きな成果が得られます。

教科についても、中学校で教科が変わるものもありますが、教科名が同じでも学習内容の取り扱い方が変わる教科も多くあります。一例として、外国語(英語)については、小学校で取り扱う単語がありますが、書けるようになることまで求められていません。教科化になり6年ほど経ちましたので、中学校もそのことが周知されるようになりましたが、教科化当初は戸惑いの声が聞かれました。

小学校の卒業生の生徒が天沼中学校で頑張っている姿を見たり、成長している姿を見るととてもうれしく思うと、小学校の頃のエピソードなども交えて小学校からの成長の様子を小学校の校長先生からうかがうことができました。小学校の先生方も卒業生として中学生を見守っていただいていることを実感しました。

小学生と中学生のだけではなく、先生方の交流も引き続き取り組んで参りたいと思います。

中学生ボランティア

コミュニティふらっと本天沼のオープニングイベントの中学生ボランティアの募集案内が届きました。運営の方のご協力もあり、ボランティアについての説明会を9月26日に実施していただけることになりました。2学期始業式でも、コミュニティふらっと本天沼についてご説明いただきましたが、中高生の居場所の設置と、中学生ボランティアの活動として、今後さらに企画運営に携わってもらいたいというお話を伺いました。

コロナ禍で地域と中学生が直接関わる機会が減ってきたのですが、今年はわかば祭りのボランティアや子育てプラザのボランティアなど、地域教育推進協議会の方々のお力添えもあり、中学生がボランティア活動する機会が増えてきました。

9月28日(土)には天沼小学校で行われる天沼八町会合同防災訓練に中学生レスキュー隊が参加いたします。

他にも

10月12日(土)は杉並区ふれあい運動会

10月14日(月)はたのしさバクハツ天沼まつり

10月15日(火)は赤い羽根共同募金活動

に天沼中の中学生ボランティアが参加いたします。

これからも地域との関わりを大切しようとする気持ちを育てていきながら、中学生が積極的に様々活動に進んで取り組んでいけるようにしたいと考えています。

道徳授業地区公開講座にて

14日(土)は土曜授業公開、道徳授業地区公開講座でした。

近隣の小学生とその保護者の方も来校いただき、生徒の学習の様子をご覧いただくことができました。

いのちの教育月間ということもあり、「生きる」ということをテーマに教材を選び、授業を行いました。3校時の協議会では、各学年に分かれて保護者の皆様と情報交換を行いました。

「道徳」という言葉がどうしても堅苦しさ、難しさをイメージしてしまう面があるのか、3校時の協議会にご参加いただいた人数が少なくなってしまいました。

「道徳」は私たちが自由な存在であると認めるとき、欠くことができないものです。私たちが自由に判断し、考えて行動する自律的に生きようとするとき、個々の人間の判断の基準となるものが「道徳」です。自らの心の中に道徳法則を形作っていくことであり、それは押し付けられたり、強制されたりするものではありません。自由な存在であるからこそ、「道徳」は大切なものだと価値づけられるのです。

今年の反省を生かして、来年度は保護者の方が参加しやすい形を検討していきます。生徒と教員、保護者・地域の皆様と共に、人間としての生き方について考える時間となるような道徳授業地区公開講座にしていきたいと思います。

小学生授業体験にて

昨日は天沼小、沓掛小の6年生を中学校に招いて、授業体験を行いました。

小学生は希望するそれぞれの授業に参加して、意欲的に取り組んでいる姿がありました。

授業での様子、集合している時の様子などを見ていると、天沼中学区の児童はしっかりと育っていることを実感することができました。

ひとえにご家庭がお子様と向き合って育てていただいていると同時に、小学校の先生方が細やかに指導していただいていること、そして地域の皆様に見守られて育っているのだと思いました。

こういった小学校での育ちを中学校でさらに充実させ、自主性を育み、自律的に行動し、共生社会の実現にむけて力を発揮することができる人を育てていけるよう、職員一同気持ちを引き締め直した1日となりました。

華道部

昨日は華道部の活動日で、小学生の部活動体験も行われました。

本校は華道部が文化部として設置しており、外部指導の方が来校して指導していただいています。

公立の中学校で華道部がある学校は珍しく、天沼中学校の特色の一つとなっています。

小学生の参加もかなり多く、2、3年生の部員が小学生のサポートを行いながら活動していました。

活動後にはその日に生けた花を玄関前に飾っていただいています。

金曜日に本校を訪れた際は、ぜひご覧ください。

生徒会役員選挙から

生徒会役員選挙の結果が出ました。

新しい生徒会役員のメンバーが決定しました。

今年の生徒会役員選挙では、担当した教員の勘違いが元となり、集計のし直しを行うこととなってしまいました。

生徒の皆さんにご迷惑をおかけしてしまったこと、心からお詫びいたします。

今年の生徒会役員選挙では、天沼中生の素晴らしさを改めて感じることができました。多くの学校に勤務してきましたが、生徒会役員選挙では、どんなに声かけを行っても無効票となる投票が0にはなりません。生徒会役員選挙後の職員室での話題として「『選ぶ人の責任』について話をしているのに、ちゃんと投票しない人がいる」という話が毎年のように出ているものでした。

しかし、天中生は無効票が一つもありませんでした。自分たちの代表である生徒会役員を決める選挙に対して、責任をもって一票を投じたことが分かり、とてもうれしく思いました。教育目標である「自律」が生徒の心の中に生きていると感じました。

「いただきます」

本日の給食の献立は「たこめし」「厚焼き卵」「肉じゃが」「野菜のわざび和え」「牛乳」でした。

日本では、食事の前の挨拶として「いただきます」という言葉を使います。いつからどのような意味から使われるようになったかについては、諸説あるようですが、「いただきます」という言葉は、「命をいただきます」という意味が込められているという話があります。「いただく」という言葉は、「もらう」の謙譲語ですので、動植物の命をもらって我々の命につなげていくと考えることができます。

今年は店頭からお米がなくなり、お米が買えなくなってしまった経験をおもちのご家庭もあることと思います。給食では、お米の購入契約を交わしている業者の方が、年間に必要なお米を計画的に確保していただいているおかげもあり、計画通りに給食を実施することができています。

コロナ禍で学校が休校になった時、あるテレビ番組で学校給食に出していた小松菜を救えという企画を見たことがありました。食材を購入させていただいている業者だけではなく、生産者の方も安全・安心な給食のために、食材を優先的に提供していただいていることを知りました。

給食の調理に携わる調理員さんを始め、食材の納入業者の方、食材の生産者の方、様々な方々の思いが形になって給食ができあがっていることを考えると、本当にいろいろな思いをいただいているのだと実感します。

今、お米以外にも、牛乳の生産が厳しくなっているなど、日本の農業の土台が揺らいできているという話をよく耳にするようになりました。

ロシアによるウクライナ侵攻の影響による肥料や資材価格の高騰や、担い手の高齢化による後継者不足など、農業を取り巻く環境は厳しさを増す一方です。

そんな中でも子供たちのためにとの思いをもって取り組んでいただいている方々のおかげで、給食が食べられていることをしっかり胸に刻んでいきたいと思います。

立会演説会にて

本校の生徒会立会演説会・役員選挙では、生徒はタブレット端末を持参して

選挙公報を閲覧しながら立候補者演説を聴いています。

ほとんどの生徒は、立候補者の顔を見ながら、真剣な表情で参加していましたので、

天中生は素晴らしいと思えた1コマでした。

立候補者の演説の中で、先日地域の方にお越しいただき、エコキャップ回収運動についてお話いただいたことを取り上げて、地域とのつながりを深めていきたいと語った候補者がいました。

生徒の代表となる生徒会の役員が、地域の方々との関わりを大切にし、ボランティア活動を活発にしていきたいと考えている様子がうかがえました。

他にも授業アンケートを実施したい、生徒間の交流の場を作りたいなど、様々な提案がそれぞれの候補者から語られました。

全てを実現していくことは難しいかもしれませんが、今日演説会で語った選挙公約の実現に向けて、学校としてサポートしていきたいと考えています。

オータムコンサートを鑑賞して

9月7日(土)杉並公会堂にて、オータムコンサートが開催されました。

すべての学校の演奏を聴くことはできませんでしたが、天沼中学校吹奏楽部の演奏を聴くことができました。

本校の演奏は、とても柔らかい音で、バランスのいい発音をしていて、部員の調和が感じられる演奏でした。吹奏楽部員の個性を感じるとてもいい演奏でした。

学校によっては、金管楽器がパワフルで華やかな演奏があったり、木管楽器が美しく響いている演奏があったりと、学校ごとに個性が異なっていて、吹いている人が違うと異なる音色になるということを改めて感じることができました。

本校の吹奏楽部員は、少人数のため、各パートに割ける人数が少ないため、必然的に一人一人の技量が演奏に大きく反映されていきます。そんな中でまとまりのある音を出すことはとても大変なのですが、日頃の練習の成果が表れていました。

10月11日(金)の音楽発表会でも、吹奏楽部の演奏を聴くことができます。

今年は保護者の入れ替えを行いませんので、ぜひお子様の演奏以外も鑑賞していただき、生徒の頑張りをご覧いただければと思います。