カテゴリ:1学年

1年生のことだま天沼検定

本校の伝統的な教育活動「ことだま天沼検定」が今日から始まりました。

本日は1名の保護者の方の御協力もいただき、やる気にあふれた1年生がくさん検定を受けてくれました。

お子様の取り組みの様子を見ていただきながら、検定員としてのボランティアに御協力いただければ幸いです。

検定員は、手本を見ながら生徒の音読や暗唱を聞いていただき、手本どおりにできていたらスタンプを押します。

あまり難しくありませんので、4/22(火)にマチコミで配信の「前期ことだま百選」お手伝い募集を御覧になり、ボランティアにお申し込みいただけますと幸いです。

たくさんの御来校ありがとうございました

保護者の皆様におかれましては、土曜学校公開の御参観、引き取り訓練への御参加ありがとうございました。

すでに管理職の先生にも本日の取り組みをお知らせいただいていますが、災害時に生じる地面の凹凸を想定した車椅子操作では、短い時間の中ではありましたが、全ての生徒に操作を経験してもらえました。

使用した車椅子は、1年生の規律委員が、杉並区社会福祉協議会より昨日借りてきてくれたものです。

おかげで全員がよい体験をすることができました。

初めての議案書討議

本日の1年生は、生徒会会員として生徒会活動に参加する上で大切な議案書討議の時間を初めて迎えました。

5月1日(木)の生徒総会に向けて、各委員会の活動について質問したり、意見を述べたりすることができる貴重な機会です。

各クラスの学級委員が議事を進行し、小学校とは大きく異なる中学校の生徒会活動を経験できました。

フレンドシップスクールに向けて

1年生はフレンドシップスクールに向けて、6時間目に体育館で目的や主な日程、学習計画の説明がありました。宿泊行事を成功させるために一人一人が自覚をもち、充実した2日間になるよう頑張っていきましょう。

学級組織が決まっていきます

入学して1週間の間に、目まぐるしく中学校の様々なことを学びました。

各教科の授業も始まっていることは、学年だよりでもお知らせしているところです。

各学級では、学活の時間に学級組織を決め、様々なリーダーが誕生しようとしています。

委員会が初めての経験の人も少なくないことでしょう。

皆さんの活躍を期待しています。

1年生 社会科の授業開き

地図帳に慣れ親しむため、ゲーム感覚で国探しをしました。

学年活動や学級活動の一日

本日の1年生は、学年活動や学級活動の一日でした。

教科書を15冊受け取り、生活班の編成し、班長など班での役割を決めました。

学年集会では学年の先生からお話を頂き、集中して聞いている人が多く見受けられました。

1年生の生活の手引きを読み合わせ、天沼中での学校生活のルールやマナーを学びました。

初めての中学校の給食はカレーでした。給食当番と配膳当番が仕事をがんばりました。

午後には、校内巡りを通じて職員室や保健室の場所を知り、中学校ならではの特別教室の役割も知りました。

入学おめでとうございます

第1学年の皆さん、入学おめでとうございます。

上級生がきれいに装飾してくれた教室で、新しい一歩を踏み出しました。

入学式の新入生呼名では、まっすぐ前を向いて精一杯返事をしていました。

明日から始まる本格的な中学校生活に、適度な緊張感をもって臨みましょう。

1年生最後の学活

あるクラスでは、今年度限りで転出する生徒のお別れ会を行いました。

↑開式の言葉

学級委員が作成した思い出ムービーの上映(部活動や習い事で忙しい時間の隙間を縫って作成してくれました!!)

みんなからのプレゼント!中身は…

メッセージ色紙です。全員でメッセージを書き、学級委員と女子生徒数名が手伝って仕上げました。

最後に、本人の希望で学級目標にみんなで寄せ書きして、追加プレゼント作成

新天地でも挑戦し、成長し続けてください。

また会える日を楽しみにしています。

1年生 最後の学年集会

本日、今年度最後の学年集会を行いました。

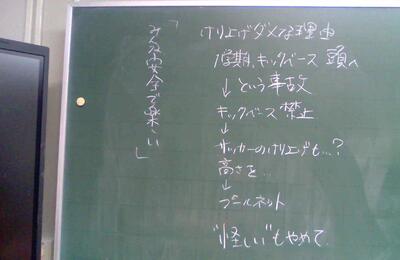

まずは各クラスの反省発表

どのクラスも授業態度や基本的生活習慣など、この1年間で大きく成長しましたが、提出物の管理など、2年生へ向けて共通した課題もあります。

その後は、学級委員が「この先生の話を聴きたい」と選んだ2人の先生方の話

①「運がいい」とは何か。ポストイット誕生の秘密はいくつかの幸運の結果だった!?

②春休みを使って、今年度の振り返りをしましょう。ヨガでマインドフルネス!!

そして、学年合唱!

全員で輪になって合唱しました。

最後に学年集合写真を撮って終了。

充実した50分間でした。

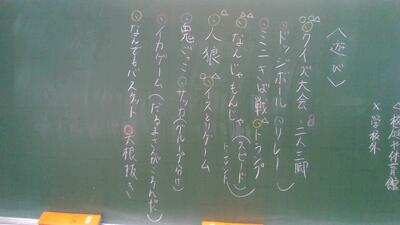

1年生 学級レク

この日に向けてたくさん準備した巨大すごろく、いざ実践です。

まずはルール説明

いざ、すごろく

とまったマスによって得点が動きます。

3ターン進んだらミニゲーム

紙飛行機飛ばし競争

↓真剣に紙飛行機をつくり…

テイクオフ

そしてまた数ターンすごろくを進め、次のミニゲームは…

フリースローチャレンジ!5本中何本決まるか、で得点が入ります。

未経験女子にはハンディキャップで距離を縮めたり、

バスケ経験者は得点を下げる、など、公平性を考えたゲームバランスになっていました。

最終的にはすごろく&ミニゲームで稼いだ点数+逆転チャンスのボーナスポイント(生徒が一生懸命ゲームバランスを考えた計算方法で算出)を加えて、順位を出しました。

時間と労力をかけて準備しただけあって、生徒達はただ楽しいだけでなく、真剣にレクに取り組んでいました。

実際にやってみると、スムーズに進まなかったり(用意していたミニゲームは半分もできませんでした)、得点の計算が複雑で途中経過が分かりづらかったり、色々な課題が浮き彫りになります。

それでも、『オリジナルゲームをゼロから創った』という価値は、生徒達の成長につながるものと信じています。

さて、来年度はどんな企画を立ててくれるのか、今から楽しみです。

1年生 社会科の授業の様子

国名かるたに取り組みました。

だいたい実力が同じようになるようにグループをつくり、

初級:北南米+オセアニア州(数が一番少ない)

中級:アジア州(意外と数が多い)

上級:ヨーロッパ州・アフリカ州(一番数が多い)

から選んで、取り組みました。

「地中海ってどこだっけ!?」「混合農業…やったなぁ」「銅といえば…あそこだ!」などなど、楽しみながら知識を復習しました。

1年生 学級レクへ向けて!その2

放課後に係会の続きを行いました。

ミニゲーム係はミニゲームのアイディア出しと、必要な準備について検討

ルール係はボーナスポイントの条件について検討

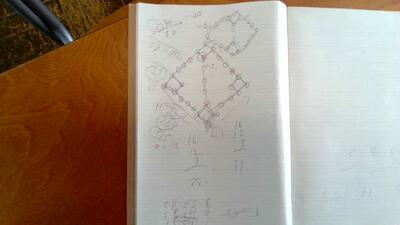

マス・マップ係は、マップの作成とマスの内容の検討・作成

マスを作成している中で、ポイント変動などのゲームバランスについてルール係とマス・マップ係が相談していました。

お互いの意見の隔たりが中々埋まらないようでしたが、「○○が言いたいことって、こういうことだよね。その気持ちはすごくわかるよ。だから~というアイディアはどうかな」など、相手の意見を尊重しつつ、その意見の背景に目を向けて、よりよいアイディアを生み出すような話し方をしている生徒がいて、感心しました。

来週は、実際にデモンストレーションしながら修正点を見つけ、本番へ向けて企画をさらに磨いていきます。

1年生 学級レクへ向けて!

とある学級では、某大人気ボードゲーム(テレビゲーム)に発想を得た巨大すごろくをやることにしました。

学級全員を「ルール係」「マス・マップ作成係」「ミニゲームづくり係」3つの係に割り振り、ルール係が決めたルールを基にそれぞれの係が動き始めました。

昼休みにそれぞれの係が集まり会議をしている様子です。

この学級の有終の美を飾るため、知恵を出し合い意見をぶつけていきます。既存のゲームではなく、オリジナルゲームをつくるため、「どんな失敗が考えられるか」「準備にどれだけ時間がかかるか」など未知のものに対する想像力が試されています。

だからこど、生徒達はワクワクし、夢中になって議論しています。

気づいたら一瞬で昼休み終わりのチャイムが…それでも中々議論が収まりません。

続きはまた明日、この準備の過程からレクはもう始まっています。

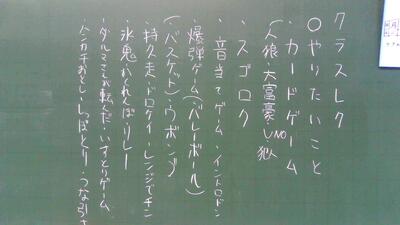

学級会2✋

学級レクに向けて話し合っています

あるクラスでは、毎日の授業態度がこのままで大丈夫なのかと心配してクラスでどうすれば改善できるか話し合いをしていました。班ごとに話し合ってみんなでクラスを良くするためにいろいろなアイデアを出し合い、発言していました。第2学年に向けて、みんんなで助け合いながら授業やクラスを良くしていきましょう。

1年国語、新聞を使った授業

1年の国語では、「メディアの種類や特性を活かして活用する」ことを目的として、新聞を使った授業を行っています。今日は2回目の授業でした。ニュースパーク(日本新聞博物館)から、同日の全国の新聞117紙を取り寄せており、その中から地域色のある記事を探す活動をしました。

1年生 卒業式に向けての取り組み

6校時に、”卒業式に向けて学年みんなで3年生の門出をお祝いしよう!”とクラスで飾り付け用のお花を作りました。

生徒たちは丁寧に、友達と協力してお花を作っていました。

また、卒業式の準備の分担も決めました。各クラス、率先して担当に立候補をしてくれました。

学級会✋

もう3月ですね。そろそろクラス替えも近づいてきて、名残惜しいと思っている人も多いことでしょう。クラス替えの前に学級委員会の方から最後にクラスでレクをやりたいという意見がでたのでクラスごとに話し合いをしました。どんな企画になるか楽しみです。

ある学級委員からは学年末考査も終わり、残り僅かという気持ちの緩みがあるのではないかと心配している人がいました。そこでみんなで共通の目標「授業に向かう態度を改める!」と立てました。みんなで最後まで気を抜かずに1年間をやり遂げましょう。

NIEって❔

NIEとは(Newspaper in Education=「エヌ・アイ・イー」と読みます)新聞を教材として活用する活動です。

同じ日のいろいろな新聞を用意しました。

地方紙ならではの面白い記事を探しています。

学年末考査お疲れ様でした

テストの結果に皆さん悲喜こもごもでしたが、気持ちを切り替えてまた次に向けて頑張りましょう。

テスト返却後の残った時間で理科の用語に関するカルタをして盛り上がりました。

【1年】学年末考査が終わりました

中学校最初の1年間の定期考査が今日で終わりました。

皆さん、よくがんばりましたね。

明日から通常の授業に戻りますので、体調を崩さないように過ごしてください。

1年生 ボ学の様子

ボ学(ボランティアに関する授業)を日本財団ボランティアセンターの方と、ベテランボランティアスタッフの方に教えていただきました。

校外で行う『いわゆるボランティア』だけでなく、隣の人を助けてあげる。自分から声をかけて交友関係を広げることも『広義のボランティア』だと教わりました。

自分の力を他者のために使う利他の心を大切にすることで、自分の人生も社会全体も前向きな未来 に変えていく。そんな人がたくさん育つ天沼中学校を目指していきます。

理科教室のようす

講師を招いてクラスごとに状態変化についての実験をしました。

食塩を融かしました。

液体窒素でいろいろ冷やして物質の性質や質量、体積の変化を調べました。

1年生 学年集会の様子

2年生の職場体験学習へ向けて、ガイダンスを行いました。

1年生 ダンスの授業

創作ダンスの完成に向けて、まずは作戦会議

フォーメーション決めや振り付けを決めて練習しました。

完成を「10」とすると、現状は「1~2くらい」という感触のようですが、各グループ、全員で未来へ向かって前向きに活動しています。

1年生とあるクラスの学級会

2学期の反省を話し合う学級会で、「よりよいクラスづくりのため、3学期は全員で遊ぶ機会を作る」というアイディアが出ていました。

その実現に向けて学級会を開きました。

まずはどんな遊びが考えられるか、近くの4~5人でアイディアを出し合います。

出たアイディアを全体で共有し、それぞれの遊びで想定される使用場所ごとに分類しました(教室が黄色、体育館が赤、校庭が青)。

この分類の中で一番実現可能性が高い教室での遊びについて、意見を出し合い議論しながらアイディアをブラッシュアップしていきます。

例えば、「椅子取りゲームは負けた人が暇になる」という意見から

「負けた人は別のゲームができるようにすればいい」という改良アイディアが生まれましたが、

「それだと、(人によって参加するゲームがバラバラなって)カオスな状態になるのでは?」という新たな課題が生まれ、『負けた人が暇になる』という課題をクリアするのが難しそうだということが分かってきました。

今日はアイディアを絞り切るところまではいきませんでしたが、次回はさらに議論を重ねて学級がさらに成長する素敵な企画を生徒とつくりあげていきます。

展示見学をしています

本日、2時間目に1年生が展示見学をしました。50分で見終えることはなかなか難しいですが、真剣に作品を鑑賞していました。もっと見学したい人は昼休みや放課後の時間を利用してくださいね。

1年生 社会科の授業の様子

タブレット端末を利用し、「単元の振り返り」を作成しています。

単元の振り返りは次の3段構成です。

①学習内容を文章にして整理します。

プリントやノートには箇条書きや→などの記号で内容をまとめていますが、これを文章化することで、学習した内容を関連付けて整理する力(知識・技能)を鍛えます。

②単元の問いに対する自分の考えを整理します。

学習内容に既習事項や生活経験、最新の世界情勢などをふまえて、正解のない問いに対して、自分なりの答えを考えます。『正解のない問題』について考えるのは大人でも難しいです。多くの生徒もこれを考えて文章化することに苦労していますが、これからの時代を生きていくために必要な思考力・判断力・表現力を鍛えるために、取り組んでいます。

③授業を通じて、変化したことや深まったことなどを振り返ります。

どのような工夫をして学習に取り組んだのかや、自分の考えに起こった変化などを言語化して文章にすることで、学習を自分事として捉え、主体的に学習に取り組む態度を育みます。

タブレット端末で取り組むことで、「ああでもない、こうでもない…」と考えながら、文章を容易に修正できますし、分からないことはインターネットで調べることができます。一人一台のタブレット端末があるからこそ、真価を発揮する学習活動だと考えています。

保健体育の授業の様子(1学年)

本日の保健体育の授業は、講師の先生による2回目のダンス授業でした。朝からとても楽しみにしていた生徒達。朝学活後、大急ぎで着替え、体育館に集合しました。

前回よりかも振り付け、スピードが共にレベルアップしましたが、仲間と楽しそうに取り組んでいます。

特にサビの部分のステップと腕の動きを合わせることに苦戦していましたが、グループで互いに声をかけながら練習し、合わせられるようになりました。

来週からは、グループごとに選んだ曲で創作ダンスを始めます。講師の先生に教えていただいた基本のステップや踊ることの楽しさを、今後の授業で生かしていきたいですね。

1年生伝統文化体験(茶道)の様子

今日で最後の授業です。

まずは挨拶の復習から

真↓

行↓

草↓

段々簡素なあいさつになっていきます。

今日は、立礼(りゅうれい)も教えていただきました。

いずれの礼も、背筋を伸ばして腰から折ることで、きれいな所作になります。

そしてお点前へ

お菓子の取り方

お茶のたて方

お茶の飲み方

お茶碗の拝借

いずれの所作も、姿勢が大切です。

日常生活でも美しい姿勢を意識してみてはいかがでしょうか。

いただきますしてます😄

やっぱり給食が楽しみです

お代わりもたくさんします。

伝統文化体験最終日~華道の様子~

本日の花材は雪柳とチューリップです。

チューリップはまだつぼみなのでこれから咲くのが楽しみですね。

作品の中心であり、最も奥に配置する主枝を選びます。

作品の中心であり、最も手前に配置する客枝を選びます。

雪柳の枝にカーブがあり少し難しいです。

みんな上手にできました。

独創的な作品もあります。

保健体育の授業の様子(1学年)

1年生では、本日からダンスの授業がスタートしました。

初回は講師の先生をお招きして、ダンスの基本を習いました。

中学生になって初めてのダンスの授業でしたが、みんな楽しそうに取り組んでいました。

手の動きが入ると少し苦戦していましたが、音楽が流れるとみんなノリノリです。

次回は難易度が上がるようです。楽しみにしていてください。

1年生 社会科の授業の様子

1年生の社会科では、新しい内容に入る前にまずは生徒が教科書を読みながらプリントの穴埋めを行い、授業内で「予習」をしています。

生徒は年度当初、教科書を読む力がまだ弱く、10数個(教科書3~4ページ分)の穴を埋めるだけで「先生ここ教えてください!」「教科書のどこを見ればいいのですか?」と先生を頼りながら四苦八苦していましたが、今では50個以上の穴埋め(教科書8ページ分ほど)を先生へ質問する必要もなく(もちろん、必要があれば質問しますが)、難なくこなしています。

この「予習」の学習活動では2つの効果を狙っています。

①教科書を読む力を身に着けること。この力が身に着けば、大人になっても本を使って好きなことを勉強することができるようになると考えています。

②『生徒が予め基礎知識を知っている状態』をつくることで、最新の社会情勢や既習事項を結びつけながら、「分かる」だけでなく「面白い」「役に立つ」社会科の授業になること。社会科を『社会を見る眼』を養う教科として、少しでも人生の役に立つ学習にしてほしいと願っています。

第1学年 伝統文化体験(茶道)

伝統文化体験の2回目になります。

前回、教えていただいた挨拶の仕方や歩き方を確認しました。

今日は実際にお茶を点ててみました。

来週が最後の体験になります。

1年生伝統文化体験(茶道)の様子

まずは挨拶の仕方を復習

お菓子の取り方(復習)

今日からお茶を実際に立てるお稽古です。

上手に立てられました。

お点前頂戴いたします。

伝統文化体験~華道の様子~

本日の花材は青文字とガーベラです。「青文字」という花材は茶道体験のときにお菓子を食べるときに使用した黒文字と同じクスノキ科の植物で、小さな白い花が咲きます。家でもかざってみてください。次回が最後の華道体験になります。

1年規律委員会の活動

1年生では今週、規律委員の活動が上手くいかない事案が発生したため、昨日臨時で1年生のみの規律委員会を開き、今起こっている事案を共有し、その原因を考え、どのように改善していくのか話し合いました。

そもそも、規律委員会が目指しているのは「みんなが安全で楽しく遊べる場所づくり」です。これを達成するためにルールを設けているのですが、そのルール(規制)が対立を生み、目標から遠ざかってしまっているのが現状であると分析しました。

そこで、「なぜこのようなルールが定められたのか」その経緯と規律委員会の想いをもう一度、各学級で話して、他の生徒にも協力してもらうように呼び掛けることにしました。

担当教員が「他に話し合うべきことはありますか?」と聞いたら、

ある規律委員から「女子がボールを使えずに不公平感を抱いているから、女子専用ボールをつくるのはどうか」という意見が出されました。

「その通り」という意見もあれば「なんか…、納得いかない」という意見もありました。その「なんか…」をやり取りの中で整理していると、

①「不公平感を抱いている女子」が学年全体の人数からすると少数派であり、その少数派を優遇するようなルールには納得できないのではないか

②この意見の前提が「女子は不満を抱いている=男子は満足に遊べている」となっているが、男子の中でも本当はボール遊びしたいのに、ボールがとれなくて遊べていない生徒がいるのではないか

という2点が懸念事項であると分かってきました。この2点については全員納得だったので、この話し合いは保留し、次回の規律委員会へ持ち越すことにしました。

このような活動を通じて、よりよい学校生活を自分たちで創っていくために、生徒達が考え、話し合い、新たな価値を作っていく天沼中学校を目指します。

1年生 昼休みの様子

廊下でグリコを始めた女子

床のマス目で進んでいきます。

10分後…

15分後…

ほとんど「あいこ」で進むのはじゃんけん10回に1回くらいですが…だいぶ進みました。

1年生伝統文化体験(茶道)の様子

今日から茶道と華道の授業が入れ替えでスタートしました。

茶道では、まず挨拶の練習

歩き方(1畳を4歩で歩きます)を習いました。

そして、お菓子の取り方(ここにもいろいろな作法と順番があります)

お点前頂戴いたします(今日は先生が立ててくださったお茶をいただきました)

お茶を飲むときは美しい姿勢で

次回からはお茶をたてるお稽古も始まります。

~番外編~

正座により足がしびれました…

第1学年 伝統文化体験(華道)

伝統文化体験の4回目になります。今回から出席番号が前半のグループと後半のグループの体験内容が交代しました。

出席番号が前半のグループは華道を体験します。

講師の先生からの説明を真剣に聞いていました。

今日の花材はサンゴ水木とバラです。

先生から主枝と客枝を教えてもらいました。また、サンゴ水木の枝を「ためる」という技術も体験しました。

生徒たちは枝が折れないかドキドキしながら少しずつ枝に力を加えていました。無事にSの字に曲げられると嬉しそうな表情をしていました。

昼休みのようす②

廊下でも楽しそうに遊んでいます。

何をしているんでしょうか??

かごめかごめとはないちもんめをしています。

昼休みのようす

体育館で元気に遊んでいます。

使うボールの数や遊び方など規律委員会が決めたルールにしたがってみんな遊んでいます。ルールを守れない人も時々見られますが、「限られた場所で安全に遊ぶために」規律委員会がルールを決めて、みんなが遊んでいる中、見守っています。規律委員会は皆さんがケガや事故がないように仕事をしています。

1学年 スクールカウンセラーによる授業

心の理論について学びました。

まずはグループで「気まずい状況」についてロールプレイを行い、「誰が気まずいのか」「なぜ気まずいのか」などを考えました。

続いて心理学で用いられる「サリーとアンの課題※」について考えました。誰がどの情報を知っているのか、自分と相手では知っている情報が違うということについて、整理し、心の理論を理解しました。

最後に、様々な「気まずい状況」を心の理論に従って整理していきました。

生徒同士のトラブルのほとんどは「ちょっとしたボタンの掛け違い」から生じます。今日の授業を日ごろの対人関係に応用できると、そのようなトラブルの防止や解決に役立つと思い、スクールカウンセラーと一緒にこの授業を企画しました。

※サリーとアンの課題

サリーとアンは最初、同じ部屋にいる。部屋にはサリーのバスケットとアンの箱が置かれている。サリーがビー玉をバスケットに入れる。そしてサリーは部屋の外に出ていき、その間にアンがビー玉を自分の箱に移動する。最後にサリーが部屋に戻ってきて、ビー玉を取り出そうとする。そして、子どもに「サリーがどこを探すと思うか(信念質問)」、「ビー玉は今どこにあるか(現実質問)」および「最初にビー玉はどこにあったか(記憶質問)」を聞く。

(「脳科学辞典」https://bsd.neuroinf.jp/w/index.php?title=%E5%BF%83%E3%81%AE%E7%90%86%E8%AB%96&mobileaction=toggle_view_desktop より)

1年生 学年レクの様子

本日、1年生は学活の時間で学年レクを行いました。

種目は3つ

①風船を使ったクラス対抗の障害物リレー

②クラス対抗手つなぎフラフープくぐり

③〇×クイズ

先生からの出題もありました↓

「昨日私が作った夜ご飯はカレーライスである。〇か×か」

学年の生徒達は大いに楽しみました。

実はこの企画は元々2学期末に行う予定でしたが、感染症の流行に伴い、延期せざるを得ない状況でした。

しかし、学級委員は準備期間が増えたことをプラスに変え、準備を入念に行うことで、「延期したからこそのクオリティ」を創り上げていました。

当日の様子を見ていると、自分の担当ゲームでない学級委員は前のゲームの道具の片づけを行うなど、学級委員会がチームとして機能していることで、教員がサポートする必要はほとんどなく、学年生徒だけで1時間の授業を成り立たせていました。

この状況に学年教員一同、感動しました。この生徒たちの今後の成長がますます楽しみです。

第1学年 数学の授業

本日の数学は「ポリドロン」という教具を使って、正多面体(正四面体・正六面体・正八面体・正十二面体・正二十面体)を作りました。お互いに教えあってどのグループも5つの立体を完成することができました。

完成した立体を確認しながら、面の形や数、辺や頂点の数を数えていました。

どの生徒も操作的活動を楽しんでいました。

AKA小中交流授業の様子

1年生は小学生と百人一首大会・生徒会企画「ミライ」を行いました。

ちなみに、72枚の畳の準備を前日の部活動後にバレーボール部、女子バスケットボール部、ソフトテニス部のみなさんでやってくれました。

畳の片づけは1年生が協力して行いました。指示していない机やパイプ椅子も「片づけますか?」と声をかけてくれる生徒がいて、気持ちよく力を貸してくれました。

生徒の働きが光る2日間でした。

朝学習はKOTODAMAです

8:30~8:40の間、みんな積極的に英語のKOTODAMAの暗唱しています

1年生伝統文化体験(茶道)の様子

3回目となる茶道の授業を行いました。伝統的な作法にも少しずつ慣れて、堂に入った動きになってきました。

1年生学活の様子

すごろくトーキングを行いました。冬休みの思い出をたくさん聞くことができました。