学校ブログ

80回目の終戦記念日

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

夏休みも終盤にさしかかってきました。

今日は80回目の終戦記念日です。

第二次世界大戦では、ヨーロッパの都市はがれきの山になりました。

日本でも各都市が空襲に遭い、核兵器が人類史上初めて使用されました。

太古から戦争は、悲惨さや残酷さという側面をもっているものでした。

(人間はいかに残酷なことをしてきた生き物だったのかということは、歴史的な事実を調べればすぐに分かります。)

それでも、このような悲惨な状況を生み出さないように、戦争や武力衝突をなるべく回避するように国際社会は努力してきたはずなのですが、この80年の間にも数え切れない戦争や武力衝突が発生しているのが現実です。

近年では、核兵器をもつ国が武力をもって国境線を変更しようとするという、80年前と変わらない行動を起こしている現状があります。

世界平和を達成することは、いかに難しいことなのかということを改めて考えさせられます。

先日、3年の学年便りに「【平和や民主主義が目指される中、なぜ、第二次世界大戦が起きたのだろうか】という学習を通して…」というある生徒の振り返りが載っていました。ご紹介します。

第二次世界大戦の開戦の原因は、ドイツのポーランド侵攻と言われる。この状況だけをみると、他国を侵攻しようとしたドイツのみが悪いように見えてしまう。だが本当にそれだけであろうか。

植民地を利用し、世界恐慌を乗り切ったイギリスやフランスは“持てる国”と言われ、反対に資源や領土を持たないドイツやイタリア、日本を“持たざる国”と表現することがある。第二次世界大戦は、この“持てる国”と“持たざる国”の対立と言える。

世界恐慌という危機に直面した時、“持たざる国”であるドイツやイタリア、日本は、領土を拡大しようとした。確かに国際的な条約を破り、平和を脅かしたこの行為は当然いけないことである。しかし、“持たざる国”に、他に為す術すべがあっただろうか。広い領土を持たないこれら三国が、“公共事業”の拡大のみで、経済を回復させることはできなかった。だからこそそんな時、世界に必要だったのは、“持たざる国”の武力行使による解決ではなく、“持てる国”からの協力だったのではないだろうか。

それぞれの国に、それぞれの国の事情があり、共に助け合うことはとても難しいことだ。どの国も不況に苦しんでいた当時の状況ならばなおさらであろう。しかし、ほんの少しでも協力し合い、共に平和に向かうことができていれば、この悲惨な大戦を防ぐことができたのではないであろうか。(この2つの世界大戦の学習を通して、)「もう過去に戻ることも失ったものも取り戻すことができないからこそ、今を生きる私たちが協力し合える世界をつくり、平和を守っていきたい」と考えた。

「平和」とはどういうものなのか、なぜ私たちはいま平穏な暮らしが出来ているのか、世界の平和を実現していくためには何が必要なのか、様々な側面から考えていってほしいと思います。

ドイツの哲学者カントは今から200年以上前に「永遠平和のために」という本の中で、世界が理想的な国家としてあるべき姿や国際秩序のあり方などについて論考しています。カントは平和を人類が達成すべき道徳的義務と捉えています。そのためには人類が道徳的な成長が不可欠であると論じられています。

果たして、この200年で私たち人類は道徳的に成長できているのでしょうか。

複雑化する世の中だからこそ、しっかりと「平和」について深く考えていく1日にしてほしいと願っています。

明日は吹奏楽コンクール

夏休み中ずっと練習を続けていた吹奏楽部の夏のコンクール本番が明日となりました。これまでの練習の成果の発表会を学校にいた生徒、教職員に対して行いました。

部員が多くないため、1年生も編成の中で多く入っており、パートの核になって演奏していました。

明日の本番では、自信をもって堂々と演奏をしてきてほしいと思います。

明日9日(土)府中の森芸術劇場ウイーンホールで15時20分演奏開始です。

(※ドリームホールではありませんのでお間違えないようにしてください。)

タイムテーブルはこちらからご確認ください。

練習試合

今日のバレーボール部では松渓中学校、泉南中学校を呼んで練習試合を行っていました。

夏休みの前半を締めくくる練習試合、天沼中の生徒も負けじと声を出して頑張っていました。

いよいよ来週からは夏休みも後半に突入します。今しかできないいろいろなことに取り組んでいきましょう。

ソフトテニス部

本日、お盆前最後の部活動を行いました。

ここ数日は熱中症指数が高く室内での活動になっておりましたが、本日は天候に恵まれて校庭で部活動を行うことができました!

休憩中の氷水です。

2年生は室内で過ごす時間もプレイ動画などを見て有効に活用しています。

1年生は試合のルールや審判のやり方など覚えることがたくさんありますが、一生懸命活動しています。

20日のスポーツ祭、9月の新人戦に向けて頑張っています!

今日の部活動は…

本日の部活動の様子(一部)です。

今日の体育館部活ではバスケットボール部が阿佐ヶ谷中と合同練習を行っていました。

また、校庭の気温が非常に高くなったこともあり、ソフトテニス部では教室をつかって柔軟や筋トレ、ステップトレーニング等を行いました。

改築検討懇談会

先週の話となりますが、第4回天沼中学校改築検討懇談会が開催されました。

これまでの話を受けて、基本コンセプトを決定していくために、委員の皆さんがどのような学校、施設にしていきたいか、グループで話し合いました。

改築ニュースが発行されて、町会の掲示板や回覧板等で目にしている方も多いと思います。

各回の内容は、杉並区HP(天沼中学校の改築)に掲載されていますので、よろしければご覧ください。

改築ニュースもまもなく掲載されることと思いますので、こちらでもご紹介できればと思います。

吹奏楽コンクールに向けて

今週末の吹奏楽コンクールに向けて吹奏楽部が体育館練習を行いました。

夏休みに入ってからも、各楽器のコーチや指揮者の方を迎え、一生懸命練習をしています。

卒業生も大勢応援に来てくれました。

7月最後の一日

夏休みに入って以来、暑い日が続いています。早いものでもう7月が終わり、夏休みも残り1か月となりました。

夏休み中のボランティア部の活動として、毎朝8:30に当番生徒が学校に登校し、花壇に水やりを行います。

今日は3年生の生徒4名が水やりを行っていました。

暑い中、ありがとうございます。

驚きの再会

7月29日、30日は中体連の柔道の都大会でした。

綾瀬にある東京武道館に役員で参加していました。

閉会式で表彰の準備をしている際、3月に卒業した卒業生に声をかけられました。

まさかの高校で柔道を始めていて、会場の生徒役員で参加していたとのとでした。

高校から柔道を始める人が少ない中で、ぜひ頑張ってほしいと思いました。高校からでも、柔道に関心をもって始めてくれる人がいて、とても嬉しい瞬間でした。

柔道人口が減ってきていて、柔道部のある学校がかなり少なくなり、数年前までは、中学生だけで生徒役員が賄えていたのですが、今は高体連の協力なしには成り立たなくなりました。

部活動の大会はさまざまな人の助けで成り立っています。そういったことも生徒には知っておいてほしいことだと思っています。

夏季休業日3

天沼青少年育成委員会の野球大会に本校の野球クラブが東原中学校との合同チームで出場していましたので、応援に行きました。

相手は日大二中Bチーム。日大二中は選手層も厚く、上手な選手が多く大差の試合となりましたが、2回以降締まった試合展開となりました。練習時間が限られている中で、しっかりと練習に取り組んでいる様子が伝わってきました。

暑い中、準備や運営にご協力いただいている地域の皆様に大変感謝いたします。

木曜日は四者研修会で学校運営協議会、PTA、教職員、学校支援本部が一緒に渋谷教育長とこれからの学校、これからの教育について意見交換を行いました。

あっという間の90分となりました。天沼中はこれから改築の検討がすすんでいきますが、これからの時代の教育を見据えていろいろと考えていかなければと思いました。

暑い日が続いていますが、あっという間に1週間が経ちました。

生徒の皆さんは充実した日を過ごしていますか?

四者研修会

本日は、学校運営協議会の企画による四者研修会「未来の学校:教育長と話そう」を行いました。四者とは「保護者」「学校支援本部」「学校運営協議会」「教員」の学校の運営に関わる4つのグループのことです。今年はこの四者にプラスして杉並区教育委員会の渋谷教育長をお呼びし、施設の活用を含めたこれからの杉並区の教育ビジョンについてお話をいただき、各グループからの意見や質問について意見交換を行いました。

今回の参加者は教育委員会の方を含め40名以上となり活発な話し合いが行われました。

地域社会との連携や学校教育における特別活動の重要さ、個々の教員の裁量を増やすにはどうしたらよいかなど様々な教育課題について四者のそれぞれの立場から意見を出し合い、その過程でそれぞれの立場の現状や考えについて理解を深めることができた研修会となりました。

夏季休業日2

夏季休業日2日目、午後から出勤したのですが校庭ではサッカー部が夕方にかけて練習をおこなっていました。

三者面談期間中で保護者の方と一緒に来校する生徒の姿もちらほら見られました。

夕方から学校運営協議会の会義が開催され、明日の四者研修会に関する内容の確認や、年度末に実施する学校評価に向けての準備など、1学期の学校の様子も含め様々な内容を協議しました。

世の中全体の考え方が変わっていく中で、教員だけではなく、保護者や地域全体が教育の当事者としてどう関わっていくべきか、いろいろと考えさせられました。

夏季休業日

夏季休業日が始まりました。今週は学習教室を三者面談です。

部活動も元気に活動しています。

熱中症が危険な天候ですので、適時休憩を挟みながら、安全に気をつけて活動するようにしています。

わかば祭りボランティア

重症心身障害児通所施設わかばの主催するわかば祭りに行ってきました。

今回は12名のボランティア生徒が参加しました。生徒たちは小さなお客さんが楽しめるように工夫しながらイベントの手伝いをしていました。

自分が相手のために何ができるか、どうしたら良いかを考えながら活動することは生徒達にとって貴重な経験になったようです。

もちろん、参加している生徒の笑顔もたくさん見られ有意義な体験をさせていただきました。

1学期が終わりました。

1学期終業式でした。この1学期様々場面で生徒の笑顔を多く見ることができました。

終業式後に、音楽発表会実行委員からスローガンの発表がありました。

2学期は音楽発表会に向けて、クラス一丸となって自分たちの歌を表現してほしいと思います。

夏休みは事故なく、全員がまた体育館で顔を合わせられることを祈っています。

いい夏休みを過ごせることを祈っています。

地域班の確認&大掃除

終業式の前日、5時間目は地域班の確認と大掃除を行いました。

地域班は本校の学区を13の地域に分け、全学年混合の集団下校のための班です。

非常時の下校訓練を行うために班長や学年リーダーの確認を行いました。

その後は、全校の大掃除です。1学期の間、自分たちの使った校舎内の清掃活動を行いました。どの学年も丁寧に取り組んでいました。

明日は終業式

明日は1学期終業式です。

今日は各学年の学年集会が行われ、学期のまとめの会が行われていました。

1年生と2年生では写真のスライドショーが流され、1学期の思い出を振り返っていました。

3年生は下向いていたり、姿勢が悪く聴いている人がおらず、意識の高さが様子から伝わってきます。夏休みには塾等の講習会で大変な日が続くと思いますが、頑張ってほしいと思います。よく、高校受験では「受験は団体戦」という言葉が使われます。

皆が同じ志望校を目指しているわけではないこともありますが、普段と変わらない生活をし、友人と共に励まし合いながら、高め合っていく環境で受験に向かっていく方が、成果が高まります。学年集会の中でも「受験を特別にしない」との話がありましたが、平常心を保てることが何よりも大切です。受験本番近くの緊張が高まる時期であっても、友人と笑い合い、語り合って気分転換できると、平常心を保つことができます。

努力すること、頑張ることは大切です。自分の心と向き合い、整えることは簡単ではありません。夏休みの生活を通して、自分の心を見つめ直すきっかけとしてほしいと思います。

5校時は地域班の顔合わせを行いました。集団下校訓練に向けた地域班を結成しました。これまで集団下校をおこなっていませんでしたが、4月5月の引き渡しを受け、集団下校訓練を実施することといたしました。訓練は9月に行います。まずは地域班の確認と顔合わせを行いました。

放課後はPTAの実行委員会で様々なPTAの委員会の活動について報告をうかがいました。皆さんご多用の中、PTAの活動にご協力いただいており、感謝の思いでいっぱいになりました。PTA活動の負担感が高まってしまわないように工夫をしなければなりませんが、学校と保護者が一緒になって生徒の成長を支える存在として改めてPTAの大切さを感じました。これまでの活動への感謝とともに、これからも変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。

【3学年】学年集会の様子

本日の4校時、体育館で1学期最後の学年集会が行われました。

各クラス、学級委員より1学期のクラスの様子や反省について話がありました。

各クラス課題はありますが、最高学年として成長した姿がたくさん見られた1学期でした。

1A 夏季休業前の最後の授業は、学校図書館で行いました。

人権に関する本のブックトークを聞いたあと、生徒は各自、本を探したり読書をしたりしました。夏季休業前の最後の授業でしたが、ブックトークで投げかけられた質問に積極的に答えるなど、集中して学習に取り組んでいました。

第2学年 学年集会の様子

本日の3時間目に体育館で学年集会を行いました。

各クラスの学級委員から、1学期の良かった点と反省点を発表しました。その後、学級委員長から学年全体について良かった点と反省点を発表し、学年目標「3Z」を確認しました。

学年の先生からも一言ずつ話があり、最後に1学期の振り返りの映像(T先生の力作です)をみんなで観ました。

2学期もよい学年を作っていきましょう。

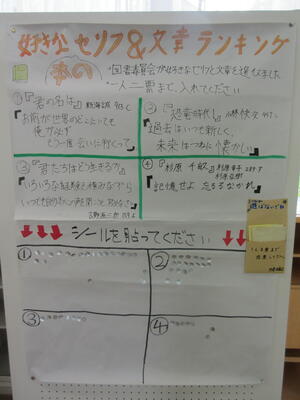

図書委員会による企画~好きなセリフ&文章ランキング~

昇降口近くのサロンでも図書委員会の企画が行われていることは、皆さん知っていると思います。たくさんの投票、ありがとうございます。

9月30日まで、図書館で「本の内容クイズ」も実施しています。みなさんの来館、待っています!

ペットボトルキャップ回収ボックス

今日は出張で区役所まで2往復する日でした。

教会通りにペットボトルキャップの回収BOXがあることを知っていますか?

天沼中学校区地域教育推進協議会と一緒に本校の生徒会が始めたキャップ回収活動について、以前から何度も取り上げてきていますのでご存じの方も多いと思います。

ペットボトルキャップ回収活動を行っている、過去に行っていた学校はあるかと思います。しかし、回収BOXを地域に設置し、地域の方と協力して回収している学校はなかなかありません。天沼中学校のすごさの1つだと思います。

以前生徒会担当として別の学校でこの回収活動を行っていた際、なかなか引き取りにきてもらえる量まで集めることができず、キャップが山積みになっていたことを思い出します。

地域の方の協力もあり、本校では1年間に何度も引き取りが実施されています。回収の量と早さは桁違いです。

教会通り以外にも何カ所か設置されています。見つけた際はご協力をお願いいたします。

第1回音楽発表会実行委員会

もうすぐ夏休み☀というところですが、2学期の音楽発表会にむけて実行委員会が始動しました♪

各クラスで集めたスローガン候補から、今年度のスローガンを決定しました。

終業式で委員長から発表されます。お楽しみに!

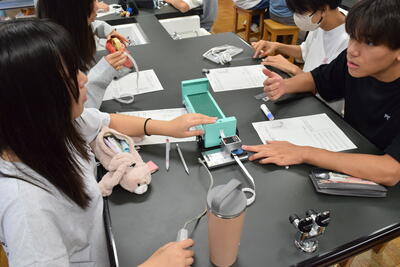

理科の授業の様子

先週、3年生の理科の授業を1時間だけ受け持ちました。物体の運動を記録タイマーで記録し、早さの変化の様子をグラフに表すという授業でした。

続きの授業の様子が気になったので見に行ってみると速さの変化する要因について調べていました。

斜面を下る物体の速さを記録する際に

物体の質量を変えるために重りをのせてみたり、

斜面の角度を変えて物体にはたらく力を測定したり、

など自分たちで考えた要因の何が関係しているのかを考えながら、各自で実験に取り組んでいました。どんな結果が出るのか楽しみです。

夏休みまであと3日

5校時は3年生は修学旅行の事後学習に取り組んでいました。

夏休みに入る前に完成させられるように頑張っていました。

工夫してまとめている様子がありました。

関係のないサイトを開いて注意されている人もいました。

誘惑に負けない心の強さは大人になっても必要です。

2年生は道徳の授業でした。黒板に書かれている様子をみると

沢山の意見が出て、しっかりと考えていた様子が分かります。

これから夏休みになりますが、自分でしっかりと判断して危険なことに巻き込まれないようにしてほしいと思います。

安定しない天候が続いていますが、吹き飛ばすように元気に登校してほしいと思います。

道徳の様子 「疾走、自転車ライダー」

自転車を利用していてヒヤリとした経験を共有し、授業がスタートしました。

自分の体験談を積極的に発表したり、先生の範読を真剣に聞いたりしてから、

自分の考えを少しずつ深めていきます。

給食の片付けの様子

今日の給食は、人気メニューのドライカレー。余ることなく頂きました。

給食の片付けは、給食当番や給食委員が中心となって進めていきます。

スムーズに片づけて、昼休みをゆっくりすごせるように、声かけや協力をしていきましょう。

心が表れるもの

本校の北校舎1階東側のトイレは、学校開放用のトイレを兼ねています。

土曜日などの休日に学校に来ると、施設管理の方などが、綺麗にそろえてサンダルをそろえておいてくださっています。

しかし、開放の方が使用した後は、サンダルが散乱したままになっていることがよくあります。

ちょっとしたところかもしれませんが、トイレの使い方についての思い、公共施設に対しての使う人の心が見えているように感じます。

平日は本校の生徒は上履きを履いているため、サンダルが散乱することはほとんどありませんが、修学旅行などでの部屋の入り口のスリッパの散乱状況などを見ると、まだまだかもしれないと思います。

心は見えないものですが、案外ちょっとしたところに心は表れているものだと思います。私たちの心を育てていきたいと思います。

図書委員会による本の福袋

図書委員は、こわい本&動物の本の福袋を作成しました。江戸時代の青本をモデルにした豆本や、ポストカードなど、手作りの豪華プレゼントが入っています。好評につき、残り2個になったので、本の福袋を借りたい生徒は、早めに来館してください。

人権の本のブックトーク

先週は3年国語科、今週は2年国語科で、夏季休業中の課題に関連した授業として、人権に関する本を紹介するブックトークを行いました。

読書を通して社会の問題を考えたり、世界への視野を広げていけたらいいですね。

1年学級活動の様子

学級活動では、2学期の音楽発表会に向けて実行委員を中心に動き出しが始まっています。

クラスのパート分けや、指揮者や伴奏者、パートリーダーの選出を進めています。

また、「中学生の悩みや不安」をテーマに、ピア・カウンセリングの手法を用いて、他者の悩みや困りごとに寄り添う学習も行いました。

図書委員会の取組について

図書委員会が新しい企画に取り組んでいます。

昨日の生徒朝会でも全校生徒に告知されましたが、1階のサロンに「好きなセリフ&文章ランキング」が掲示されました。

皆さんもぜひ、自分の好きなセリフ、文章にシールを張って投票してみてください。

生徒会朝会

今日の朝会は生徒会朝会でした。

生徒の整列が最近の中では遅めでしたが、しっかりと時間通り始められていました。

生徒会役員の整列の指示にも従い、スムーズに進行していました。

朝のちょっとした一コマですが、いいスタートが切れると気持ちがいいものだと改めて感じます。3年生を中心に、時間通り始められるように全校生徒が協力できていることが何よりも素晴らしいと思います。

生徒会役員会からは、授業アンケートについて説明がありました。

アンケートを配信しているようですが、回答率が悪いとの説明がありました。

デジタル化を進めると、紙で行うよりも回答率が悪くなるというのは、様々なアンケートで言われています。なかなか難しい課題だと感じました。

規律委員会からは、昼休みのボールの使い方について話がありました。

昨年度から規律委員会は様々な対策を講じながら昼休みの開放について考えています。色々と考えながら活動しているところが素晴らしいと感じます。なかなか大きな成果を感じにくい活動かもしれませんが、沢山考えていることが何よりも成果だと思います。

表彰も何件か行いました。後日発行する学校便りをご確認ください。

午後の様子

給食も終わり校舎内を歩いていました。

2階に上がると廊下の一角が高校のパンフレットや説明会資料などで埋まっていました。

もうすぐ夏休み、進路に向けていきたい高校をピックアップしていく時期です。三者面談の待ち時間や終わった後など、ご覧になってください。

3階では理科の実験のまとめレポートをタブレットで作成していました。

昔は手書きが当たり前だったものですが、タブレットでのレポート作成の経験は今後必須の技能となります。いろいろな表現を工夫していけるよう取り組んでほしいです。

4階に上がるとALTのキムさんの授業を行っていました。英語でお互いに自己紹介をしています。先日の授業では自己紹介をしている様子を映像でとってアドバイスを出しあっていました。

杉並区中学生小笠原自然体験交流成果報告会

令和6年度の3月に小笠原自然体験交流に参加した生徒の派遣生徒成果報告会に行ってきました。

小笠原自然体験交流は杉並区次世代育成基金活用事業で杉並区の各校から応募した生徒のうち22名の中学生が参加しました。

本校からは2名の生徒が参加し、本日の報告会でも堂々と研究テーマに沿った発表を行なっていました。

世界自然遺産である小笠原諸島での体験から「在来種と外来種に関する問題」や「自然保全」「プラスチック問題」など様々な自然環境に関する問題点と向き合い、環境リーダーとして声を上げることで環境問題の改善に取り組みたいと発表しました

7月11日

3年生の理科では、出張で担当の教員が不在となったため、副校長先生が理科の授業を行っていました。

力学台車を用いて平面での運動の様子を記録したテープを分析し、物体の運動について考える授業を行っていました。集中して、一生懸命実験の結果について考察していました。

放課後は、学校の業務改善のワークショップを行いました。様々な分野に分かれて、業務改善でできそうなことを話し合いました。先生方の創造的余白を増やし、生徒との関わりを増やしていけることは、学校として大切なことだと思います。生徒を育て、よりよい生き方を自ら切り拓いていけるように、業務の無駄を省き、生徒と関わる時間が増やせるようにしていきたいと思います。

保健委員会 熱中症予防についてのよびかけ

保健委員会 熱中症予防についてのよびかけ

11日(金)のお昼の放送で、保健委員会より熱中症予防についての呼びかけを行いました。

熱中症対策を行い、夏を元気に乗り切りましょう!

生徒会選挙へ向けて

9月の生徒会選挙へ向けて準備が始まりました。

立候補者と推薦人で選挙活動に使うタスキやポスターの作成をしています。

第2学年 職場体験事後訪問の事前指導

本日の6時間目に、先週行った職場体験のお礼のために事後訪問に行きました。その直前の5時間目に、事後訪問の流れについて確認を行いました。最後のお礼の気持ちを伝えるまでが職場体験です。しっかりした態度で臨みましょう。

諸々

1階給食調理室前の壁面に給食委員会が調理員さんに行ったインタビューが掲示されています。

今年度、委託業者は新しい業者に変わりましたが、調理を担当していたいていき非常勤の調理員さんは昨年度から引き続き働いていただいている方が多いです。天沼中の給食調理に長年携わっていただいています。毎日美味しい給食が食べられるのも、調理員さん方がしっかりと仕事をされているからこそです。感謝してなるべく残さず給食を食べられるようにしていきましょう。

4階の廊下の壁面には、キッチンあまぬまの案内と7月に行われるわかば祭りのボランティア募集の案内が掲示されています。キッチンあまぬまは天沼朝会の連合会が主催している多世代の交流を目的とした子ども食堂です。部活動があったり、塾があったりと忙しい中学生なので、なかなか中学生の参加が難しいようですが、ぜひ一回参加してみませんか。わかば祭りは19日(土)に開催されます。わかばは旧若杉小にある重症心身障害児通所施設です。様々なハンディを抱えた方と交流する機会はなかなかありません。ボランティアに参加しない生徒の皆さんも、ぜひ旧若杉小に足を運んでみませんか?

校長室前のモニターの写真をフレンドシップスクールや運動会を追加しました。

トータル5000枚を超えてしまうので、ランダムに表示されるようにしてあります。三者面談期間中も見られるようにしようと思っています。学校にお立ち寄りの際は、ぜひご覧ください。

3年生の生徒から、修学旅行の写真をタブレットで見られるようにしてほしいとの要望を複数もらいました。3年生はスキー移動教室の写真と同様にロイロノートにURLを送りましたので確認してほしいと思います。

セーフティ教室

情報モラルについて、東京都都民安全推進部のファミリーeルール事務局の方を講師にお招きして、ご講演いただきました。

非常にわかりやすく、生徒にとってもとてもためになったお話だったのではないかと思いました。

情報機器の進歩は本当に速いです。便利さの裏側には危険なこともあるという部分を、はさみや自転車で例えてお話いただきました。自転車も便利な乗り物ですが、歩行者との死亡事故が問題になるなど、その乗り方や規制が厳しくなってきています。自動車の運転免許証がとれない中学生だから道路交通法を守らなくてよいということはありません。一昔前は中学生が携帯電話、スマートフォンをもっているのは少数派でしたが、現在は所持していない方が珍しいくらいになりました。当然情報端末を利用している中で知らないうちに犯罪に巻き込まれたり、加害者となることもあり得ます。

今日の話の中で闇バイトの話がありましたが、そういった危ない部分に近寄らないようにできることも大切なことですが、そういったことにならないようにセーフティネットをどのように設定していくのか、大人としての大切な責任だと感じました。

ぜひ多くの保護者の方と一緒に考えていきたい内容だと改めて思いました。

令和7年度杉並区中学校レスキュー隊 発足式

7月9日の16時30分から、杉並区役所で今年度の杉並区中学校レスキュー隊の発足式がありました。

発足式では渋谷教育長からの「自助・共助・公助」に関わる話やレスキュー隊キャップの授与が行われました。

また、発足式の後に行われた合同訓練では首都直下型地震のシュミレーションDVDの鑑賞や防災研究所の方の講話、怪我人の搬送方法、段ボールベットの組み立てなどを行いました。

「忘れないぞう」

本校では、明日の予定と持ち物を書くためのノート「忘れないぞう」

を全学年に配布しています。

下校前の終学活で、

明日の予定、係や委員会からの連絡内容、提出物などの メモをするためです。

持ち物や提出物、予定の管理ができることは自立の一歩。

良い習慣を作っていきましょう。

2学年 授業の様子

家庭科の授業で、浴衣の帯の結び方を学習しています。

授業の様子

2年生の理科では、実験の結果のまとめをロイロノートというアプリの共有ノートという機能を利用して、班で結果のまとめと考察を作成してました。

1年生の家庭科では、服のコーディネートを考えタブレットに書いていました。それをロイロノートを使って共有し、発表する活動をしていました。

3年生の英語では、ロイロノートのノート上にスピーチ原稿を作成して、英文スピーチの発表練習をおこなっていました。

3年の総合的な学習の時間では、修学旅行の事後学習のまとめを、班で作成していました。

コロナ禍で日本全国の学校にGIGAスクール構想で端末が配布されるようになり、5年が経ちました。あっという間でした。今日一日授業を覗くだけでも様々な授業でタブレット端末が活用されるようになっています。

生徒用のタブレット端末の性能面ではまだまだ課題はありますが、生徒の活用スキルは格段に上がっています。

生成AIでも言える部分ですが、活用の技能が高まっていても、それを使う人のモラルが高いかどうかは別です。便利さの裏返しで悪用される場面が増えているのも事実です。使う人のモラルを高めていくという意味においても、本校の「自律」という教育目標は欠かせない視点だと考えています。様々な教育活動を通して、生徒の心の成長も目指していきたいと思います。

水泳の授業が始まりました

運動会の延期もあり、一週間遅れて水泳の授業が今年も始まりました。

プール開きも行い、安全と体調に気を付け、元気に頑張ります。

学校朝会

本日は7月の学校朝会でした。

体育館への移動が3年生が速やかに移動していて、遅刻する生徒も非常に少なく、時間にゆとりをもって朝会がスタートすることができました。

3年生が意識を高くもち、後半の手本となっている様子は見ていて本当に心地よいです。

朝会では、いじめについて話をしました。いじめの認知件数が昨年度よりも若干少なくなっているものの、件数としては大きく減ってはいませんでした。

昨年度に比べて3年生からの報告件数は大きく減っており、今年の3年生が意識して生活しているのかもしれないと考えると、非常にうれしく思う結果でした。

本校の学校教育目標は「自主」「自律」「共生」です。この学校目標を達成することができれば、必然的にいじめはなくなっていくはずです。「いじめはよくない」「いじめを許さない」という思いが、正しいことだと盲目的に考え行動することは他律的な行動です。どうやったらいじめがなくなるのか、いじめにつながらないためにはどうすればいいのか、一人一人の心の中で考え、自律的に行動していくことが何よりも大切なことだと考えます。どうやったらいじめのない学校が実現できるのか、皆がしっかりと考えていくことが大切だと考えています。

校長からの話以外にも

音楽発表会の実行委員から、スローガン募集の呼びかけがありました。

選挙管理委員会から生徒会役員選挙についてお知らせがありました。

2学年 音楽発表会自由曲決め

本日、自由曲を決めるために候補曲を8曲聴きました。

メモを取りながら聴いていました。

1年C組で道徳の授業をしました。

今日の5校時は1年C組で道徳の授業を行いました。

「バスと赤ちゃん」という教材で思いやりについて考える授業を行いました。

今年度はなかなか授業に行く機会が少なく、まだあまり各クラスで授業ができていませんが、これから様々なクラスで授業をしたいとは思っています。

授業をしていると、学年の雰囲気や学級の雰囲気の違いが分かり、とても面白いです。

学年が上がるにつれて、しっかりと生き方について考えを深めていく様子がわかります。生き方に正解はありません。一人一人が自分なりの正解を見つけていくしかありません。今日扱った内容は「思いやり」でしたが、「思いやり」のある世界、社会はいいなと思うか思わないかは、生徒一人一人の自由です。

道徳の答えは自分の中にしかありません。週に1度の道徳の時間で、「生き方」について見つめ直していけるように、学校としてしっかりと取り組んでいきたいと思います。

1年生歴史の授業

1年生の歴史の授業では、初めてのレポートを書きました。

自分の考えを一生懸命表現していました。