カテゴリ:校長室から

授業訪問(1年理科)

今日は1年生の理科の授業にお邪魔しました。

気体の性質について学習する時間で、演示実験を見ながら、水素、アンモニアの発生方法と特徴について学習していました。

水素の実験では、集めた水素に火をつけたとき、1本目と2本目では音やマッチの炎の変化について着目し、空気が試験管に含まれているかどうかで反応がどう変わるかについて確認をしていました。

アンモニアの実験では、フラスコを占めるゴム栓が劣化していたようで、綺麗に水が吹き上がるようにはならなかったのですが、水を入れると、フラスコが水を吸い上げる様子から、アンモニアは水に溶けやすいということが、分かりました。

理科でも学習のまとまりごとに学習の振り返りを記入して、これまでに学んだことについて整理し、次の学習内容の見通しをとれるように工夫して取り組んでいます。

学びの教室の指導日です。

毎週木曜日は、学びの教室(特別支援教室)担当の教員が巡回指導のために来校し、指導を行う日となっています。

学びの教室では、小集団活動を通して、人との関わりやコミュニケーションの取り方、学習のルールなどを学びます。

個別指導では、個々の課題に応じて、振り返りを行ったり、ソーシャルスキルトレーニングなどを行ったりしています。

学びの教室に通っている生徒は、気持ちの切り替えが難しかったり、コミュニケーションがうまくとれなかったり、気が散りやすく注意散漫になりやすかったり、学習に得意不得意が大きな差があるなど、学校生活での「困った」を抱えているいます。その「困った」に応じた指導を受けることで改善を図っていくようにしています。

個別での指導を基本としていますので、その子の特性に応じた指導を巡回指導の教員が工夫して行っています。

学年が上がるにつれて、学びの教室に通っている生徒は、つまづきや困り感が減っていく姿を見ると成長を感じ、とても嬉しく思います。

杉並区の特別支援教室を紹介したリーフレットもありますので、興味がある方はぜひご覧ください。

授業訪問(3年音楽科)

今日は3年生の音楽の授業を参観しました。

11日の音楽発表会に向けて、クラス合唱で歌う曲の歌詞の意味を考え、何を伝えたいのかを考え、表現を工夫する授業でした。

意見発表の際に、率先して手を挙げる生徒がいて、天中の3年生はすごいなと改めて感心しました。

アカペラの楽曲なので、一度音をつかみ損ねると戻すことが難しいのですが、1度目に合わせた際にずれていた箇所を先生が指摘した際に鳴らしたピアノの音を聞いて、2回目に歌った時には、音程を取り直していたところは、本当に驚きました。

混声四部合唱は男声パートも2つに分かれますので大変なのですが、今の段階でこれだけ歌えていると、本番はどんな素敵な歌を聴かせてくれるのかとても楽しみになりました。

東京郷土料理(本日の給食から)

本日は「都民の日」ということもあり、給食のメニューは東京都の郷土料理でした。

・深川めし

・あじのメンチかつ

・糸寒天のレモン酢かけ

・麦ご飯

・牛乳

と、主菜・副菜ともに東京にゆかりのあるメニューでした。

深川めしは、江東区深川付近の漁師さんがまかない飯として食べているものが発祥と言われています。今の深川の様子からは想像できませんが、あさりを普段から食べていたということは、東京湾が干潟が遠くまで広がる豊かな海で、あさりなどの貝類が豊富に住んでいたという証拠です。

あじのメンチカツは、数年前までは八丈島などで採れたムロアジのすり身を用いることが多かったのですが、黒潮の大蛇行の影響からか、伊豆諸島で安定的に採れなくなっていることから、給食ではマアジのミンチをつかうようになっています。ムロアジが採れなくなっていることで、伊豆諸島名産のくさやの生産を取りやめ廃業した事業者さんも出ていると聞きます。

糸寒天は、伊豆諸島産のテングサを用いて作られたものです。伊豆諸島はテングサの一大産地で、その中でも2000年の大噴火前までは三宅島で採れるテングサは高級品として有名だったそうです。噴火後は海の環境が変わったということもあり、なかなか以前のようには採れていないそうです。

給食では定期的に郷土料理をメニューに取り入れて、食文化について学ぶ機会を作っています。東京にも様々な特産品、郷土料理があることを知って、地域の理解を深めてほしいと思います。

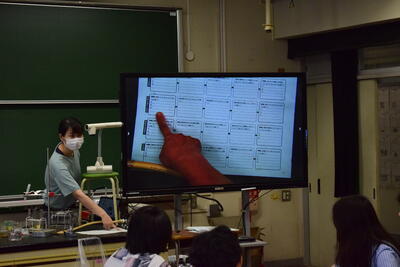

授業訪問(3年社会科)

3年生の社会の授業参観をしました。

歴史分野の最後の単元、現在の日本の単元の導入の時間でした。

第二次世界大戦終了後、GHQの占領政策によって、戦前の日本と戦後の日本は何が変わったのかについて、学習しました。

3年社会の授業では、単元の見通しともち、生徒自身が目標をもって主体的に学習できるよう、工夫された学習カードを活用して授業を行っています。

教科書等を活用して、重要な内容をまとめる学習では、集中して授業に取り組む様子に3年生らしさを感じる1時間でした。

中学生小笠原自然体験交流

本日の生徒朝会で、今年の3月に「中学生小笠原自然体験交流」に参加した3年生の生徒の発表がありました。

今年の募集は9月頭に終わり、本校からも数名の応募がありました。今年の海外派遣は本校の生徒は残念ながら選考を通過できなかったので、小笠原にはぜひ今年も選考を通過してほしいと祈っています。

小笠原は東京都です。東京都というと、「大都会東京」のイメージが先行しがちで、東京都には様々な地域があることを案外忘れがちです。

東京都西部の檜原村や奥多摩町は山間の自治体で、「畑にサルが出て大変だ」というニュースが飛び込んでくるような、自然あふれる地域になっています。

東京都には島嶼部もあり、日本領土の最南端と最東端は東京都に含まれます。有人島としては、大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島の11島となり、これに自衛隊が駐留している硫黄島、南鳥島の2島の13島が、常に人が住んでいる島となります。

小笠原は基本的に週1回、片道24時間かけて行き来する「おがさわら丸」が内地との人や物資の輸送を担っていて、夏季の観光シーズン以外では、小笠原に旅行に行くためには、1週間のスケジュールを確保しなければなりません。台風などで海が荒れると欠航することもあり、予定通りにいかないことも往々にしてあります。

私自身は、過去に三宅島、青ヶ島に住んだ経験があります。伊豆諸島とひとくくりにされがちですが、似通っているところもあれば、文化や自然環境など島ごとに違いが多くあります。(例えば、水が豊富な島と水が乏しい島など)小笠原に住んだことはありませんが、話を聞く限りまた違った文化や自然があり、とても興味深く面白いと感じます。

日本という国は、同じ言葉を話し、同じ文化をもつ単一民族の国家と言われますが、その1つの文化の中にも、様々な違いがありとても面白いと感じます。日本という国の多様性、東京都の多様性について、こういう面からも考えていくきっかけになればと思います。

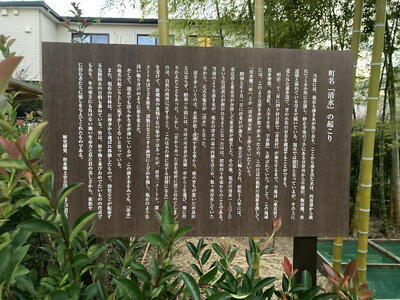

清水の井戸

天沼中学校は、天沼1~3丁目、上荻1丁目・2丁目の一部、本天沼2・3丁目の一部、清水1・2丁目の一部が学区となっており、天沼中学校のすぐ西側は清水1丁目になっています。

江戸時代は清水の町域は「沓掛」だったそうですが、昭和7年に杉並区が発足した際、「沓掛町」と「清水町」に分かれ、そこから「清水」という町名が使われるようになったそうです。

昭和38年から行われた杉並区の住居表示によって、昭和39年から40年にかけて旧清水町は清水1・2丁目、桃井1丁目になりました。元々の地名である「沓掛」が住所表示から消えてしまったのは、いろいろな事情があるとは思いますが、少々残念です。

元々この清水の地域には、清水が湧く湧水池がいくつもあったそうです。町名の清水の由来となった現在も水が湧いている井戸が、学校からほど近くの場所にあります。

由来について書かれている看板を読むと、わき水は稲の生育に適さないため、土を入れて畑としたのですが、水の神への冒涜になると土を取り除き、現在の形に整備したと書かれています。この地域の方が淸水の湧く場所を大切にされていたことをうかがえます。

ちょうど、この場所は周囲と少し下がったところにあります。すぐ北側には遊歩道があり、今は暗渠となっていますが、昔は小川が流れていたであろうことが予想されます。住宅地になり変わってしまった景観が多い中で、過去を偲ばせるスポットだと思います。

授業を参観して(2年家庭)

今日は2年生の技術・家庭科家庭分野の授業におじゃましました。

ミシンを用いて、タブレットケース作りを行っています。

2年C組の生徒たちは、集中して作業に取り組んでいる様子がありました。

男子生徒もミシンを上手に使って、なめらかに縫っていました。

ものづくりの授業では、「買った方が安い」と言われることがありますが、一つの製品を作るのにどれだけの手間がかかり大変なのか。金額として製品を価格だけで価値を判断してしまうことがありますが、自分が作ったら大変なものが安く作られているのには、どんな背景があるのかを考えていくことも、教科を横断した学習のきっかけとなっていきます。

ものづくりの大変さと同時に面白さを体験し、ものを大切に使おうという心なども育ってほしいと願っています。

震災救援所連絡会・学校運営協議会

本日は天沼中学校震災救援所連絡会が行われました。

地域の方と区役所の職員を中心とした、救援所連絡会委員が集まり、発災時の救援所立ち上げに関する流れなどについて確認を行いました。

災害はいつどこで起こるが分かりません。能登半島地震のように元日に発災すると、職員がだれもいない日に救援所を立ち上げなければなりません。連絡会委員も全員地域にいらっしゃるとは限りません。様々なシチュエーションを想定して対応できる必要があると感じました。

地域の方々のご意見をうかがいながら、確認事項を洗い出していました。

また、会議室では学校運営協議会(CS)が行われました。

12月に実施するCSアンケートの項目の確認や、1月に実施する3校合同CSの議題関するアンケートの内容などについて議題にあがりました。

3校合同CSでは、天沼中学校がこれから改築になるにあたって、どんな学校、どんな校舎がいいのか、生徒・保護者・地域の方の声を聞いて、意見交換を行おうと計画しています。そのための天沼中の校舎改築に関するアンケートの内容について話し合いました。

天沼中学校のCSは毎月第4水曜日を基本として開催しています。

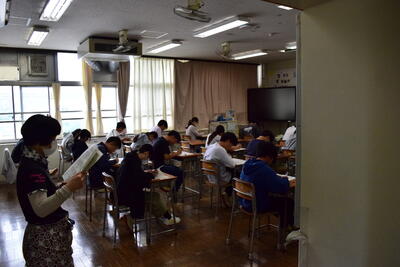

2学期中間考査

本日・明日は2学期中間考査です。

定期考査を受けると点数を気にする生徒が多いですが、点数が一番大事なことではありません。

各教科のテストには、その問題から見取る観点が設定されています。仮に合計80点とったとして、知識・技能の観点60点中55点、思考・判断・表現の観点40点中25点だったとすると、知識・技能の観点は9割以上達成しているのに対して、思考・判断・表現の観点は6割程度と思考・判断・表現の力がもう少し努力する余地があるということになります。

定期考査は自らの学習の成果を振り返り、学習の状況を客観的に把握し、生徒自ら学力を高めるために、どこのどんな力をより高めていく必要があるのかを理解し取り組むために行っています。

明日は3教科です。日頃の学習の成果を十二分に発揮できるように、しっかりと睡眠をとり、挑んでほしいと思います。