カテゴリ:校長室から

下校前の会話から

下校時間に、昇降口前を通った際、3年生の女子生徒が数人帰るところでした。

「私たちは、ちゃんと授業を受けて、授業中も寝ずに頑張ってます!毎日塾で11時半まで勉強しています!」と言って、元気に下校していく姿がありました。

もうすぐ2月に入ります。都内私立高校の一般入試が10日を中心に始まります。そして都立の第一次・前期の学力検査日が21日になります。いよいよ目前に迫ってきました。

今年の3年生は、3学期に入ってからも大きく体調を崩す生徒が少なく、元気に登校して、毎日しっかりと生活している様子が見られます。

おそらく、多くの生徒は、受験勉強で毎日遅くまで頑張っているのだと思います。それでも、生活リズムを整え、毎日しっかり登校している生徒がたくさんいることは、とても嬉しく思います。

入試本番を前にして、緊張している生徒も多いことでしょう。過度の緊張は自分の実力を発揮できなくさせることにつながりますが、適度な緊張はベストなパフォーマンスを発揮させるものです.一流のスポーツ選手などは、適度な緊張感が保てるよう、試合直前の過ごし方などを工夫しています。

この時期、学習の追い込みで最後まであきらめず努力することはとても大切なことです。反面、自分を追い込み過ぎて、体調を壊したり、緊張しすぎたりすることもあまりよくありません。

儒教の四書五経という書物の1つに、「中庸」という書物があります。

極端に走らず、バランスのとれた生き方を大切にすべきということを述べている本なのですが、儒教の大切な書物として位置づけられるほど、「中庸」という考え方は古来から大切にされてきました。「節度」や「節制」という言葉をきくと、自分の欲を抑え、質素に生活することのイメージが強くなりがちですが、バランスのとれた生活を送ることこそが節度ある生活と言えるでしょう。

明日で1月が終わります。1月31日を終えると、3年生の登校日数は21日です。

あと21回しか3年生に会えないと思うと寂しい気持ちになりますが、まずは自分のベストを尽くせるよう、体調管理に気をつけてしっかり頑張ってほしいと思います。

AKA合同研修会

AKA合同研修会で天沼小学校を訪問しました。

今年度の小中一貫教育の活動の締めくくりとなる研修会でした。

天沼小学校の5時間目の授業を参観し、その後分科会に分かれて、小中の先生方で研修を深めました。

小学校の先生方の工夫された丁寧な指導から、中学校は学ぶことが多く、有意義な時間となりました。各小学校で学んできたことを、中学校でさらに伸ばし、発展させていけるようにしていきたいと思います。

天沼小学校は新校舎になって10年ほど経っていますが、広々とした構造や、オープンに配置された教室など、いろいろと考えられた校舎になっていて、大変驚きました。

4階の教室から見える多摩の山々や、屋上からは新宿のビル群がとても綺麗に見えました。

他区の学校を訪問して

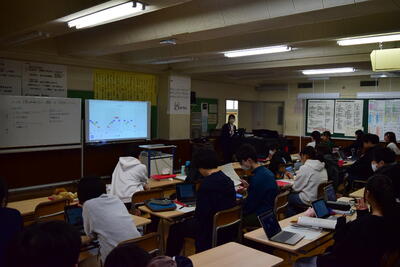

昨日は研修のため、渋谷区のある学校を訪問しました。

渋谷区はICT活用に力を入れているため、素晴らしい環境が整っていることが、一見して分かり、すごいなと思いました。

それとは別に昨日思ったこととしては、校舎の築年数がおそらく天沼中をあまり変わらない。もしかするともう少し古いかもしれない校舎でした。詳しくはわかりませんが、天沼中と同じように、改築等の話があってもおかしくないと感じました。

おそらく様々な年代の方々がその校舎で学んだのだろうと思うと、廊下にある水道や、体育館の水銀灯の明るさなど、世代を超えて共有するものがあるのだろうなと思いました。

公立中学校という場所は、その地域で育つその年におおよそ13歳から15歳を迎える子どもたちが、共に時間を共有し、一緒に学び合うところが、一番大切なところではないかと思います。各教科の授業を学ぶだけではなく、行事や生徒会活動などの自治活動などを通して、よりよい学校生活を送るために話し合ったり、力を合わせて行事を成功させようと頑張るところなどは、学校でないとなかなか味わえないものです。

こうやって学校で教科を通して伸ばしていく学力だけではなく、人との関わりの中で培っていく力は、社会人となって何か仕事でプロジェクトを達成しようとする時などに必ず役立っていく力だと思います。

世代を超えてその地域で育った人をつなげる場所が学校だと思うと、これから始まる天沼中学校の校舎改築に向けて、世代を超えてつながれる学校でありたいと改めて思いました。

創作の授業

2年生の音楽の授業では、WEBアプリを用いて創作を行っています。

今日はそのクラス発表の授業ということで、参観しました。

川柳や俳句といった、17文字に対して、言葉の抑揚やイメージなどを工夫して、旋律をつけてきました。

同じ俳句や川柳をつかって旋律を作っているのに、作り手によって全く違う旋律ができあがっているところに、驚きながら聞いている生徒の様子がありました。

音楽を創作する楽しさに触れることができた1時間だったように思います。

2年生は体調不良者が多くなってきました。感染症の流行期に加え、報道ではスギの花粉症の発症も見られるようになっていると報じられていました。体調管理に気をつけてしっかりと過ごしていきましょう。

すぎなみ朝ベジごはんコンテスト

家庭科の課題として応募したすぎなみ朝ベジごはんコンテストに、天沼中から1名入賞しました。1月26日(日)に表彰式が行われ、会場に献立の写真が展示されていました。鳥インフルエンザの流行や、米の価格高騰、キャベツなどの葉物野菜の高騰に加え、農家、酪農家の高齢化など日本の食を取り巻く環境は厳しさが増すばかりです。こういった取組を通して、私たちの「食」というものについて、しっかりかんがえていきたいと思いました。

ウインターコンサート

1月25日(土)杉並公会堂でウインターコンサートが開催されました。

本校の吹奏楽部も少人数の編成で参加しました。

息の合ったトランペットの演奏など、聞かせどころもたくさんありました。

ヒット曲のメドレーだったので、会場で演奏を聴いている方にとっても、なじみのある曲が多く、聞きやすかったように思います。

他校の演奏を聴く機会というのはあまり多くないので、他校の演奏から学ぶことも多かったのではないでしょうか。

学校支援本部の活動

天沼中学校の学校支援本部が主催していただいている、天沼倶楽部(自習教室)が明日10時から12時まで実施されます。もし、気分を変えて学習してみようと思っている生徒の皆さんは、ぜひ天沼倶楽部に来てみませんか。

昇降口を入って西側の1年生の下駄箱の近くに支援本部の掲示板があります。

天沼倶楽部の日程や漢字検定の注意事項など掲載されています。

本校では、学校支援本部に様々な教育活動の支援をお願いしています。

伝統文化体験学習の華道や茶道、箏や三味線の先生方のコーディネート、防災教育のレスキュー隊訓練の準備、漢字検定や英語検定の実施、言霊の検定員など、本校の特色ある教育活動の多くは、支援本部の協力があって実施できている活動です。

長年、本校の支援本部に携わっていただいている方が多くいらっしゃり、安定した活動ができている反面、新たに協力していただける方が、なかなか見つからなくなっているという課題もお聞きしています。

天沼中の卒業生、その保護者の方や、地域にお住まいの方で支援本部の活動にご協力いただける方は、お気軽に学校までお声かけください。

ぜひ天沼中学校の活動にお力添えをいただけるとありがたいです。

私立推薦試験日の一コマ

5校時の道徳の授業に軽くおじゃましました。

試験で休んでいる生徒が多い学級では、教室が広く見えるほど、生徒が少ない日でした。これから何日かそういう日があるのだと思うと、少し寂しく感じます。

そんな中でも、出席していた生徒はしっかりと授業を受けていました。

あっという間に1月も後半です。3年生の登校日数は残り40日を過ぎました。時が過ぎる早さに驚かされます。

感染症が流行しているという話が聞かれますが、体調不良で欠席する生徒が出ているものの、本校では感染症の流行にはなっておらず、このまま3年生の都立入試、2年生のスキー移動教室まで皆健康に過ごせればと祈っております。

春の足音

フェニックス杉並に植わっているサクラが芽吹き始めました。

昨日は大寒で、1年で一番寒い時期とされていますが、確実に春は近づいているんだなと感じる瞬間でした。

ここのところ、年度末のまとめの時期にさしかかり、暗い中出勤・退勤を繰り返していたため、もうすぐ近くまで春が迫ってきていることを忘れてしまっていた自分に気づかされました。

何かに追われていたり、忙しくしていたりすると、心には余裕がなくなります。余裕がなくなると、周囲のちょっとした変化やミスを気づけなくなります。どんなに忙しい時でも、心にゆとりをもつことは大切だと改めて思いました。

3年生はこれから入試本番を迎える生徒が多くなります。目標に向かって一生懸命頑張ることは大切なことですが、ちょっとした息抜きを大切にして、心のゆとりを保って、平常心で本番を迎えてられるようにしてほしいと思います。

春はもうすぐやってきます。素晴らしい未来を信じていきましょう。

天中の良さ

今日は生徒朝会でした。ここのところ、体育館で整列するまでに時間がかかったり、教員が前に立って生徒に指示を出さないと静かに並べないなどの課題がありました。

「自律」という本校の教育目標を実現していくためにも、自分たちで考え、判断し行動していくことの大切さについて、何度か話をしてきました。また、「自由」であることと「好き勝手」であることは異なり、真の自由な存在であるためには、「自律」した人であることが必要だということについても話をしてきました。

そんな中で今日の生徒朝会では、時間通りに整列が終わり生徒会の号令で時間通り朝会がスタートすることができました。遅れて体育館に入ってくる生徒もいましたが、朝会の進行を邪魔しないように配慮して入って来る様子もみられ、自分自身を律することを大事にしようとする天中生の良さが見られたことを、とても嬉しく思いました。

生活指導主任から、校庭に落ちていたガムのゴミを教員に教えてくれたことがあったという報告もありました。ちょっとした変化や変わったことなど、気づいたことを教えてくれることで、生徒と教員が共によりよい学校にしようとする雰囲気が生まれ、風通しのよい学校になっていくことができます。こういった教師に気づいたことが言える関係性をこれからも大切にしたいと思います。

1校時の学級活動の時間では、1年生が学年レクリエーションを実施しました。本来は12月末に学年委員が中心となって企画していたものですが、欠席生徒が多くなっていたこともあり、今日に延期したものでした。学年委員の頑張りに応えるように、1年生の皆も楽しそうに参加している様子がありました。こういった企画を成功させていくことも、本校の教育目標である「自主」「自律」「共生」の実現につながります。大切にしていきたい活動の一つです。