2025年2月の記事一覧

天沼小「わたしたちの天沼」発表会

天沼小の6年生の総合的な学習の時間の発表会に招待されて、参観してきました。

6年生が6年間を通してどんなことを学んできたのかがとてもよく伝わる発表でした。

各小学校がどんな学びをしているのかを知り、中学校での学びというものをしっかりアップデートできるようにしていきたいと思います。

午後は、1年生の道徳の授業をしてきました。

とても活発だったので、なんでこんな元気なの?と聞くと

「金曜日の6時間目はテンション高いんです!」と返ってきました。

他の曜日はどうなの?と聞くと

「木曜日の6時間目は最悪です」とのこと・・・。

どんな曜日でも生き生きと過ごせるようにしないといけないと思った時間となりました。

【第2学年】スキー教室事前指導の様子

3月3日(月)から2泊3日スキー教室に行ってきます。

有意義なスキー教室になるようにしおりで持ち物をしっかり確認して、

忘れ物なくみんな元気に出発したいですね。

今年度最後の定期考査が終わって

下校時の昇降口の様子です。

これまでの2日間と異なり、生徒の笑い声や明るく話す声が響いています。

昇降口がテストが終わった開放感で包まれているようでした。

明日で2月も最終日。都立の発表が終わって、無事に3年生全員の進路が決まることを願っています。

素直で明るく元気な3年生と過ごせる時間がどんどん減ってきました。

いい卒業式を迎えられるように、職員一同頑張っていきたいと思います。

【3年】学年末考査が終わりました

中学校最後の学年末考査が今日で終わりました。

中にはたまった疲れが見える生徒もいました。

明日から通常の授業に戻りますので、体調を崩さないように過ごしてください。

【2年】学年末考査が終わりました

学年末考査が終わり、久しぶりの給食となりました。

楽しそうにクラスメイトと給食をとっている様子が見られました。

明日から通常の授業に戻りますので、体調を崩さないように過ごしてください。

【1年】学年末考査が終わりました

中学校最初の1年間の定期考査が今日で終わりました。

皆さん、よくがんばりましたね。

明日から通常の授業に戻りますので、体調を崩さないように過ごしてください。

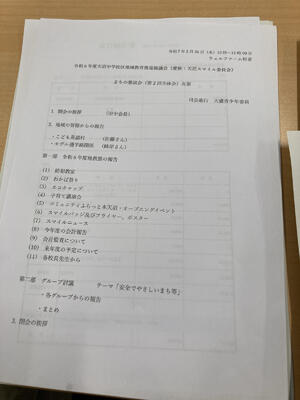

地域教育推進協議会・学校関係者評価委員会

今日の午前中は地域教育推進協議会の全体会と懇談会でした。

本校の給食の廃油処理を委託しているいたるセンターの阿佐ヶ谷福祉工房の施設長の方や、天沼の町会の方、沓掛小のPTAの方、杉並社会福祉協議会の方などの地域の方と懇談を行いました。

町会の方からは、子供たちと挨拶ができる地域を目指して、ゴミ出しの際になるべく大人から挨拶をしているなどの話がありました。保護者としては、大切なことだとわかりながらも防犯面での不安について話がありました。地域教育推進協議会で配っているスマイルバッチは、どんな人かを示すものとして有効だったエピソードなど、色々な話を聞くことができて、とても有意義な時間でした。

全体会の中で、天沼1丁目と2丁目の境目の日大幼稚園近くの道が、一方通行の関係で車の抜け道になっていて、危険な通学路になっているという話題があがりました。地域の方々が本当に様々な課題意識もって子供達を見守り支えていることに改めて感謝の念が高まりました。

午後は、本校の学校運営協議会と学校関係者評価委員会の後、天沼小学校の学校関係者評価委員会に出席してきました。

AKAを通して、天沼小学校の教育活動について知っていたつもりになっていたものの、まだまだ知らないことも多くあることに気付かされました。地域の方々の熱い思いに支えられて、学校があることを再確認するとともに、小学校で育てていただいた部分をしっかり引き継いで、さらに伸ばしていかなければならないと、中学校の責任を強く感じました。

会議の多い1日でしたが、公立学校は地域の支えあってこそだということを改めて実感する1日でした。

意見交換会の参加募集を配布しました

コミュニティふらっと本天沼で3月10日に行われる意見交換会について、参加募集のプリントを配布しました。

今回、「コミュニティふらっと本天沼」では地域コミュニティの形成の充実に向けて

A、世代ごとの利用しやすい施設について

B、多世代が楽しめる交流とは

C、地域課題の世代別の関わり方(防災、防犯、安全、安心など)

D、イベントなどで実施してほしい企画など

E、その他

等について意見交換会を行います。

地域の中学生の代表として、天沼中学校の生徒にも募集がありました。

「こんなことをしてみたい」「こんなイベントをしてほしい」などアイデアを持っている人や地域の方との話し合いに参加してみたいと思う人は28日(金)までに参加届を提出してください。

皆さんの参加をお待ちしています。

詳しくはこちら➡➡コミュニティふらっと本天沼 意見交換会

学年末考査2日目

勉強の成果を発揮して頑張りましょう!

正々堂々と最後まで諦めない!

肉球バスボムが販売されていました。

2月18日(火)と25日(火)の2日間、教会通り等で天沼小学校の5年生が総合的な学習の時間の取組の一環で、今年は肉球バスボムを販売していました。

販売する商品をどんなプロセスでこの商品にしたのかまでは聞いていませんでしたが、売れるように様々な工夫をし、商品開発を行った様子がうかがえました。

各小学校で学習してきたことを生かして、中学校でさらに伸ばしていくためには、どんなことに取り組んできたのかを中学校が知っていることは重要だと考えています。

そういった意味においても、小中一貫教育を推進していくことの大切さを実感します。

それぞれの小学校で進めてきた特色ある教育活動によって培われてきたものが、中学校でしっかりと花を咲かせられるように、これからも頑張っていきたいと思います。

学年末考査初日

今日から3日間の学年末考査が始まりました。

3年生は金曜日に都立の試験が終わったばかりで、少し疲れもある様子でしたが、

久しぶりに活気が戻った教室になりました。

あとは皆の進路がここで決まるように祈るばかりです。

3年生の登校日数は残り15日です。

もう15回しか3年生に会えないのだと思うと、1日1日を大切に過ごしてほしいと思います。

3年間の総まとめとなる学年末考査、最後までしっかりと頑張ってほしいと思います。

今日の授業から

2校時に2年生の国語の授業にお邪魔しました。

学級弁論大会をおこなっていて、各自が考えた主張を述べていました。

「バレンタインデーにチョコを学校にもってきてもよいのでは」

「動物の殺処分について」

「学校に昼寝時間を設定するべき」

「高校受験をなくすべき」

といった様々なテーマで自分の意見を述べる姿はとても立派でした。

4校時は1年生の音楽の授業で、歌唱の授業でした。

歌詞と曲想について考え、どのように歌えばよいのかパートごとに話し合っていました。

その時に、ある男子生徒の鉛筆が短くなっていたので「これ短くて書きにくくない?大丈夫?」と尋ねたとき、隣の女子生徒が自分の筆箱から鉛筆を取り出して、その男子生徒にスッと貸していました。女子生徒の優しい姿に心が温かくなる一コマでした。

金曜日の天沼倶楽部

18日(火)から毎日行っている天沼倶楽部も今日で4日目です。

生徒の学習の様子を見ていると「先生、自分でまとめました。見てください」と1年生に声をかけられました。内容を見てびっくり、とても分かりやすくまとめられていました。

重要なポイントを自分で考え、授業の内容をまとめる学習法は理科や社会などの暗記の多い教科の学習法としてとても有効な方法の一つです。

試験勉強をしていくことで、自分にあった学習方法も身についていることがよくわかりました。

明日の天沼倶楽部は10:00~12:00となります。火曜日からのテストに向けて頑張ってください。

都立一次・前期学力検査直前

明日は都立の一次・前期の学力検査日です。

3年生の各学級では、事前指導が行われました。

都立を第一志望にしていた生徒にとっては、大一番の日を迎えます。

緊張している様子の生徒もいましたが、自分が取り組んできたことを信じて、

実力を発揮してほしいと思います。

健闘を祈っています!

1年生 ボ学の様子

ボ学(ボランティアに関する授業)を日本財団ボランティアセンターの方と、ベテランボランティアスタッフの方に教えていただきました。

校外で行う『いわゆるボランティア』だけでなく、隣の人を助けてあげる。自分から声をかけて交友関係を広げることも『広義のボランティア』だと教わりました。

自分の力を他者のために使う利他の心を大切にすることで、自分の人生も社会全体も前向きな未来 に変えていく。そんな人がたくさん育つ天沼中学校を目指していきます。

誕生学・いのちの教育

本日5校時、1年生では外部講師をお招きして、いのちの教育で誕生学の授業を行いました。

講師の先生のお話の中で、この中学1年生は105万人の出生数がいること、およそ2万人もの子どもが妊娠しても生まれなかったこと、およそ2000人の子どもが生まれて1ヶ月でなくなってしまうことなどのお話がありました。

今年の出生数は70万人を切ったと話がありました。天沼中学校の近くの幼稚園は閉園を決めています。少子化の影響は少なからずあると思います。コロナ禍で急速に減った出生数は回復の兆しがないと報道されています。私の世代は200万人いたことからすると、本当に日本社会はどうなってしまうのだろうかという危機感が高まりました。

急激な変化は様々なひずみを生み出します。ゆっくりとした変化であれば、少しずつ対応していけるものですが、急激な変化はかなり大変です。これからの未来を担う子どもたちに、どんな日本を受け継いでいけるのかを真剣に考えなければならないと思いました。

命の大切や素晴らしさ、誕生の奇跡など多くの素晴らしいお話をいただきましたが、少子化の数字のインパクトの大きさに、別の危機感を感じた1時間でした。

本日の天沼倶楽部

本日の天沼倶楽部は13名の参加がありました。

図書館の広い机は、いろいろな教科の教科書や問題集を広げるのに都合がよいらしく、たくさんの教科に取り組む必要がある定期考査の学習には取り組みやすそうに見えました。

図書館に行くと、手招きをして「先生、studyの進行形はstudyingですか。studingですか。」と聞いてくる1年生や、進路の決まった3年生の姿がありました。

3年生に話を聞くと「進路は決まったけど、学校の勉強は頑張らないと…」と先を見た学習態度に感心しました。

3年生 家庭科の調理実習

家庭科の調理実習では、イチゴ大福を作りました。春の訪れを感じさせる食べ物です。グループで工夫をしていろいろな形状のイチゴ大福になりました。

家庭科の授業が今日で最後のクラスもありました。先生に「3年間ありがとうございました」と言って終えた生徒の姿が心に残りました。3年生は卒業まであと一か月。すでに進路が決定している人もいますし、都立の入試を明後日に控えている人は緊張もあることでしょう。そんな中、クラスで一緒に楽しそうに授業を受けている人たち、卒業までの時間を大切に過ごしてほしいと願っています。

2学年 保健体育の授業

2学年 保健体育の授業

2学年 ダンスの授業の様子をお届けします!

ある班は、参考動画を確認しながらリーダーを中心に取り組んでいます。

ある班は、鏡を使って自分たちの動きを確認しています。

ある班は、ステージの上でフォーメーションの確認をしています。

お互いに声を掛け合いながら協力して、素晴らしい作品を創り上げましょう!

授業の様子から

昨日の2年生の国語の授業では、タブレットを用いて手本となる文章を基に、表現を工夫して作文する課題を行っていました。

今の中学2年生は、小学校高学年の頃には一人一台タブレットが貸与されているため

おおむね文字をタイピングすることに苦労している様子は感じられませんでした。

時代が変わったという表現を使うと、若さがなくなったような感じがしますが、5年前と比較して、学校での授業の様子は変わってきていることを実感します。

一方で、昨日1年生の理科教室で済美教育センターの理科班の方に出前授業をしていただきました。

1年生の生徒がガスバーナーを点火しようとしている様子ですが、「どっちのねじを回すんだっけ?」とか、「先に開くのはどれだ?」というような声が聞こえてきて、普段理科の実験で使用しているとはいえ、身についていないということを感じました。

頭で理解していても、実際に使えることとは違うことを再確認しました。

体験の重要性を認識した一コマでした。