カテゴリ:校長室から

明日は終業式

明日は終業式です。2学期最後の授業日となりました。

3年生の保健体育では、校庭でサッカーをしていたり

2年生の家庭科の授業では、調理実習で豚汁を作っていたり

3年生の音楽の授業では、合唱の練習をしていたり

体育館では、各学年が2学期を振り返る学年集会を行っていたり

給食後は大掃除をして、校舎の様々なところを皆で分担して綺麗にしたりしていました。

12月は寒い日が多かったですが、晴れの日も多く穏やかな日が多かったように思います。

明日はいよいよ2学期最後の登校日です。

本当は全校生徒が集まって終業式を行いたいと考えておりましたが、1、2年生でインフルエンザの感染が広がってきており、放送での終業式を行うことにしました。

放送となり残念ではありますが、明日は登校できる生徒全員が、無事に時間通り登校できることを祈っています。

カウンターが1万を超えました

先週土曜日にこのHPのカウンターが1万を超えました。

2学期から本格的にこのHPに移行し、およそ4ヶ月で1万回の閲覧があったということになります。

おおよそ平日1日あたり100回は閲覧されている計算になります。

日常のちょっとしたことを発信する形をとらせていただいていますが、各種お便り等も併せて天沼中学校のことについて知っていただければと思います。

各学年3クラスずつの小規模な中学校ですが、通っている生徒たちは、とても真面目で一生懸命頑張っています。そんな生徒の様子の片隅がご紹介できればと思い、全職員でこのHPを運営しています。

2学期も残すところあと少しとなりましたが、引き続きこのHPをご覧くださいますようお願いいたします。

土曜授業公開

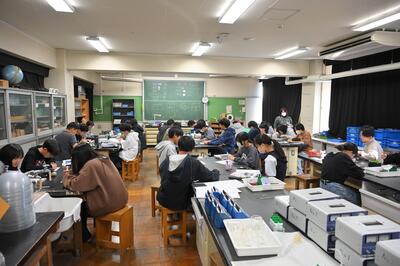

本日は土曜授業公開でした。1校時は通常の授業公開でした。2年A組の理科の授業では、電気回路の回路図の書き方について、理科室で学習していました。

2年B組の音楽の授業では、音楽室でwebアプリを用いて、創作の授業に取り組んでいました。どんな旋律が生まれるのか楽しみです。

3年生の授業は、社会科、数学科で、真剣に取り組んでいる生徒も多くいましたが、集中できない様子の生徒もちらほら見られたのは残念でした。

2・3校時は言霊朗読鑑賞・発表会でした。ご指導いただいていた鈴木KE企画カンパニーさんの役者さんによる朗読劇の鑑賞や、言霊100選の朗読の発表会、生徒による朗読劇の鑑賞会を行いました。とても上手に朗読する生徒もおり、生徒の隠れた才能が見ることができました。最後にフリーアナウンサーの谷原博子さんから、講評をいただきました。

放課後はレスキュー隊の訓練でCS委員も兼任されている守真弓さんを講師にパッククッキングの実習を行いました。災害時に限られた資材を使って食材を調理する技術は被災によるストレスを軽減するためにも重要な技術です。レスキュー隊で学んだことを大人になっても忘れずに生かしてほしいと思います。3年生のレスキュー隊員が多く参加してくれたことは、とても嬉しいことでした。

盛りだくさんの土曜授業公開となりましたが、多くの保護者の方、地域の方にご来校いただきありがとうございました。

委員会活動

本日の昼休み、図書委員会企画のおはなし会がありました。

図書委員会が準備をし、室内は飾り付けを行い、参加者には手製のしおりを配るなど、力の入った企画となっていました。

規律委員会では、昼休みのボールの使い方についてなかなか委員の注意をきいてくれないことから、注意した記録をとるようにすることにして、自分たちでアイデアを出して、昼休みのルールを自発的に守れるようにしています。

給食委員会では、先日給食調理員さんにインタビューを行って、どんな方が日々の給食を作っていただいてるのか、全校に伝えようと準備をしています。

保健委員会では、先日ご紹介したとおり、感染症予防のV動画を作成して注意喚起を行っています。

こういった生徒会の活動は、担当する教員の声かけや指導がありますが、基本的には生徒の発案で生徒が主体となって取り組んでいる活動です。

このように自主的に企画を提案し、活動する委員会が多いのも天沼中の好いところの一つではないかと思います。

卒業制作

本日の6校時3年生の教室をのぞくと卒業制作の作業を行っていました。

2学期も残すところ登校日は5日となりました。

3学期は50日程度しか登校する日はありません。入学試験その他で実際の登校する日はもっと少なくなります。卒業という2文字が3年生にとっては、日に日に近づいてきていることを実感します。

今年の3年生担当教員には、美術科がいるため卒業制作を行うことになりました。

どんな作品ができあがるのか、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。

どうやら鳥を描いて、切り抜いているようですが、果たしてどう使われるのでしょうか。3年生のどんな思いが込められた作品になっていくのか、注目です。

12月学校運営協議会

12月の学校運営協議会が開催されました。

杉並区立学校は、全ての学校がCS(コミュニティスクール)となっており、学校運営協議会が設置されています。地域の方や現役の保護者、学識経験者などで構成されており、学校の運営について意見や助言をしたり、施設や人事についての意見を教育委員会に伝えたりしています。

本日の学校運営協議会には、静岡県の函南市(かんなみし)の指導主事の方が傍聴に訪れ、本校の会議の様子を見学されていきました。

1月に開催される3校合同CS会議についてや学校関係者評価について話し合いが行われました。

出張音楽教室

杉並公会堂を本拠地として活動している日本フィルハーモニー交響楽団から、弦楽四重奏の出張音楽教室が開催されました。

曲目は

①アイネ・クライネ・ナハトムジーク

~楽器紹介~

②協奏曲「四季」より「春」第1楽章、「冬」第2楽章

③弦楽四重奏第77番「皇帝」より第2楽章

④君をのせて(天空の城『ラピュタ』より)

⑤リトルマーメイドメドレー

⑥天沼中学校校歌

Enc.情熱大陸

生の楽器の響き、プロの演奏者のテクニックに魅了されて、あっという間の50分でした。

区内の学校でも人気の出張音楽教室のようで、終演後すぐに次の学校に向かわれていきました。

録音ではない、生のいい音を聞くということはとても貴重な経験でした。

今日は弦楽四重奏でしたが、金管八重奏、木管八重奏、オーケストラなど様々な演奏形態があります。そのどの形態も様々特色があって素晴らしいものです。

天沼中は杉並公会堂が学区内にあります。興味をもった人は、ぜひ様々演奏会にいってみましょう。

日本フィルハーモニー交響楽団の皆様、貴重な機会をいただきありがとうございました。

生徒朝会にて

本日は生徒朝会でした。

生徒会役員や各委員会からの全校生徒への呼びかけや連絡事項

駅伝の報告会に加え

フェニックス杉並の方から、救急救命講習会のご案内がありました。

フェニックス杉並さんでは、地域の人々と一緒に救急救命講習を行っていきたいと考えていただいていて、今回は地域の中学生ということで、天沼中にお声かけをいただきました。いざという時に心肺蘇生法が使えるようにするためには、継続的に講習を受けて、技能を維持する必要があります。

希望参加ではありますが、21日(土)の午後はレスキュー隊の訓練もありますので、多くの生徒の皆さんに参加していただきたいと思います。

秋口から、学校朝会や生徒朝会を時間通りに始められるようにという呼びかけをしています。今日の生徒朝会では、生徒会役員の人を中心に、「静かにしよう」、「並べたら座ってください」などの声かけを積極的に行っている姿がありました。時間通りに始められるように意識して行動している様子が見られたのはとても良かったです。

反面、日の出が遅くなり、朝の冷え込みが厳しくなっていることもあるせいか、30分過ぎに体育館に駆け込む生徒が多くいました。体育館の中で並んでいる生徒の皆さんは、朝会が始められるよう準備ができているのに、遅れて駆け込んでくる人たちの足音が響いてしまい、その生徒たちが並び終えるのを待たなければならなくなり、結果として遅れてスタートすることになりました。遅れて駆け込んでくる生徒が一斉に入ってくるならば、そこまで遅れなかったのですが、一人入り、二人入りとばらばらと駆け込む形となったので、待ち時間が長くなりました。慌てて駆け込むという行動は、「遅れを取り戻さなきゃ」という気持ちの表れではありますが、遅れて登校すると全体が止まることがあるというところまで、想像力を働かせてほしいところでした。

朝起きるのがつらい時期ではありますが、ゆとりをもった行動ができるよう、時間に気をつけて行動していきましょう。

旧若杉小跡地の本格活用に関するワークショップ

15日(月)旧若杉小跡地の本格活用に関するワークショップが旧若杉小体育館で行われ、本校の生徒会役員の2年生が、本校生徒から集めたアンケートを基にした活用方法に関するプレゼンを行いました。

その後ワークショップのグループ内での意見交換にも参加しました。

杉並区からの提案で本校の中学生にこういう機会を与えていただくことができました。旧若杉小跡地に新たな施設等が設置され本格的に使えるようになる頃に、彼らは成人、社会人として社会の中心を担っていく存在となります。実際に多く利用することになるであろう世代である、中学生の意見を提案する機会をいただけたことは、生徒にとっても住民参加型の地方自治というものを考える大きなきっかけとなったことと思います。

生徒会役員の皆さんアンケート作成から発表まで、ありがとうございました。

天沼児童館で餅つきがありました。

14日(土)天沼児童館で餅つきがありました。天沼の町会の方を中心に地域の方や学童クラブのボランティアの方々が協力して開催していました。小さな子どもから、小学生まで大勢の親子連れで賑わっていました。

けん玉名人のショータイムもあり、難易度の高い技の数々に、会場は大盛り上がりでした。

コロナ禍でこういった催しの多くが中止になっていましたが、あちこちで復活できていることはとても嬉しいことだと思います。

家庭で餅をつくことが少なくなっきている現在では、地域の方々がこのような伝統文化を大切にし、地域で子どもたちが文化に触れる体験をしていただけることは、とても有り難いことだと思っています。